�����]��

�E���W�I�X�g�b�N

��ʌ��̎���O�ɂ� |

�o�� 2005�N�T���Q�V���i���j�A�哌���푈���A�ٍ��̒n�Ŗv�������̈ԗ����ړI�Ƃ���,���̏I���̒n�A�������k�n���̗��ɌZ��ŏo�������B ���c���@ �b�`�X�T�Q�ւŕ��̑��ՂƓ��������̑�A�Ɍ����A��s������R���Ԃœ����i�㗤�j�����B�@��s�͓��{�̏��A�؍��̏����сA��A�ɒ��������B |

| �Q�O�O�T�N�S���A�����Ŕ����^���̃f�����N����S�z�������A�S���Q�R���̏���ƌӋѓ����Ǝ�ȂƂ̓�����]��k�Ȍ�A�f������������A���A���n�̗��s��ЂɈ��S���m�F���ė����������A�ꖕ�̕s��������Ă̒�������ł������B �������A��A��`�ɍ~�藧���A�K�C�h�̑v���삳��̊��ҁA�z�e�����̕��͋C�@�y�с@�嗤�ŏ��̃e���r���ł̐H�����̊��҂ŁA�S�z������Ă������B �e���r������̌i�ς͔����Y��ł��邪�A�c�O�Ȃ��瓖���͓܂��ł��܂ЂƂł������B |

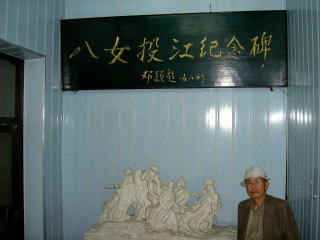

�e���r���̍L��ŌZ��̋L�O�B�e |

|

���̃e���r���̉��ɂ��郌�X�g�����ŗ[�H���������B�E�G�C�g�� �͓��{�������Ƃ̂��ƂŁA�F�X�b�������Ă��Ă��ꂽ�B��̃`�b�v��n���ƁA���ɐe�ɂȂ�A�F�X���{��ʼn�b�����B �S����������͊����Ȃ������B |

| ��A���B���ەo�قɖ߂�ƁA�z�e���̒S���҂��o�}���Ă���āA�ꏏ�ɋL�O�ʐ^���B�����B |  |

�オ��A���B���ەo�� |

��A���B���ەo�� �嗤�ŏ��̖�́A������A���B���ەo�قŁA��A��`���ԂŖ�Q�O�����x�̈ʒu�ɂ���A�P�X�K�̉�X�̕�������̒��߂́A�����O�ɂ͍`������A�e���r�������R�������A�߂��ɂ͍��w�r������������ł����B �����ɓ���Ɛ̂̒��������邱�Ƃ��o���邪�A�ꕔ�͍č\�z�œP�����̍H�����i��ł���A�߂������A���̕t�߈�͍̂��w�r���Q�Ɉ͂܂��ł��낤�Ǝv�����B |

| ��A�͓��{�l���s�҂������A�z�e�����ɂ͓��{�l�̈ē����A���{�����X���p�ӂ���Ă���A�����̓��{�ꂪ�b����]�ƈ���������S���đ؍݂ł����B �ɔJ�ȑ�A�s�͒������k���̒��ōł���Ɉʒu���A�V���Ɠ����ܓx�ɂ���A�~�͂�͂芦�����A�C�m���C��̂��ߐ�͂߂����ɍ~��Ȃ��ƌ����B ��A�s�͒��R����܂߂S��A�s����Ƃ��ċ��B��A�����E���I�푈�̒n�ł��闷������A���R�s�A�P������Ȃ�A���R�L��A�V�ÊX�A���{�X�A��a�z�e�����ǂ��m��ꂽ�Ƃ���̑��������R��ɏW�܂��Ă���B ���O�]�ւ̔�s�@�҂��ɁA���C�L��A�V�Փ�����A���{�l�X�A��A�`�@�y�с@��A�w���ό������B |

��A���B���ەo�ٌ��� |

���C�L���A�Z�ƃK�C�h�v���삳�� |

�T���Q�W���i�y�j�A���C�L�� �����Ȑ��C�����́A��A�s�̐���A�݊C�p�ɗՂފC�l�����ŁA���C�p�i��̏d�v�ȃX�{�b�g�̈�ł���B ���{�l�̓���������1909�N�ɑ����͂��߁A���̂Ƃ��͢�����Y������Ƃ������O�ŁA���ł͊C�����A�×{�ɓK������y�{�݂��������ŗL���ȊC�ӌ����ɂȂ��Ă���B19���u�̖ʐς������A�C�ݐ���800m�A�~�n�̖ʐς�15���u�̗��n���т�800�u�]��́g�|�h�^�̏�C�����ꂩ��Ȃ��Ă���B |

| ���C�L��ɂ͑�A�s�̎s���P�O�O�N���L�O���đ���ꂽ�l�̑��^����ׂ��R���N���[�g�т��������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@  �K�ꂽ���͒��x�A���������^�����J�Â���Ă���A��10���l���Q�������Ƃ̂��ƂŁA���C�L��A�V�Փ�����ł������̎Q���҂������B�����͖w�lj�X�Ɠ����ŁA���{�l�������l���͌��������Ȃ������B |

|

�V�Փ�����A�Z��ɂ� |

�V�Փ���� �s�����S�����ԂŖ�20���B�s�X�암�ɂ���V�Փ�p�ɑ���ꂽ�C�l���]�[�g�ŁA�X��فA�C�m�����\���فA���吅���قȂNJC�ɂ��Ȃ{�݂̂ق��A2000�H�̒������������ɂȂ��Ă��钹��тȂǂ�����B �K�ꂽ���͓y�j���ł����葽���̊ό��q�����Ă����B�ό��q���w�lj�X�ƌ������͂��Ȃ������B |

| ���{�l�X ��R�[�Z��n�t�߂͓��{�l�������Z��ł����Ƃ���ŁA�ʏ́A���{�l�X�ƌ����A���ł��A���̌Â��Ƃ����邱�Ƃ��o����B �����ɂ́A�֓��R�̐l�A���S�̐l���Z��ł����B �u�A�J�V�A�̑�A�v�ƌ�����悤���A��A�̊X�ɂ͑����̃A�J�V�A�̖�����A�����ɂ����������A�����������x���A�Ԃ��������邱�Ƃ͂Ȃ������B |

���{�l�X |

��A�` |

��A�` �U�S�N�O�̏��a�P�U�N�W���P�R���A�e�������n�T�Q����R�V�T�Q�����̈���Ƃ��āA���̑�A�`�ɏ㗤���A�֓��B�A�n���s���A���O�]�o�R�Ł@���J�����i��������q��j�Ɍ������A�����̂̂��Ƃ��v���͂��点�A�L�O�B�e�������B ���A�������瑽���̓��{�l�������グ���̂����A�����I�ȏソ�������ł͂��̖ʉe���������Ȃ��B |

| ���R�L�� ���̍L��𒆐S��10�{�̓��H�����ː���ɑ���A�L��̎���ɂ͑�A�o�فi����a�z�e���j�ȂNj�����̐��m���z�����������сA����ɂ͍��w�r�������т��Ă����B���͂̓��H�͍L�X�Ƃ��Ă��āA�⓹�������ׂ����]�Ԃ����Ȃ��A�H�ʓd�ԁA�o�X�A�N�V�[���s���̑��ƂȂ��Ă���悤���B ��̓��C�g�A�b�v����A���̕t�߂ɂ́A���S�{�ЁA�Ŋփr���E�E�����B����̌��������܂��c���Ă���B |

���R�L�� |

��a�z�e���i��A�o�فj���� |

��a�z�e���i��A�o�فj ���S�̌}�o�قƂ��Č��Ă��A�����͉�������Ă��邪�A�����̃V�����f���A�A�Ƌ�c���Ă���A�̂��ÂԗR������z�e���ł������B �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

| �E�̎ʐ^�͑�a�z�e���̑S�i�ł���B |  |

|

��a�z�e���̓����͑嗝�ő����A���h�ȓ����ł������B�Z���l�ŁA�����̈֎q�ɍ����ċL�O�ʐ^���B�����B |

| �����A��a�z�e���i��A�o�فj�͓��{�̒����Ȍ��z�m�A���c�B���Ƌg�c�@���Y���ɂ��f�U�C������A�P�X�O�X�N�Ɍ��Ă�ꂽ���j�Ɠ`�����ւ���̂ŁA���{�̒��]���A���R�������܂����R������Ƃ���ł���B ���{�̗v�l�A���S�̏d���������Ƃ����A�ԃW���E�^�����~���ꂽ����ƗD��Ȉ�K�̃��r�[�ŌZ�A�S�O�̋L�O�B�e�������B |

��a�z�e���i��A�o�فj |

��A�w |

��A�w ���w��͂��đ����A�Q�O�O�R�N�āA�O�ς͖w�ǎc���A�����͋ߑ�I�ɉ������ꂽ�B ��������́A�k���A�Đę����A���O�]�A���t�A��c�A�O�����X�ɏo���Ԃ�����A���O�]�܂ł͖�P�X���Ԃ�����B �@�@�@�@�@�@�@�@  �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��A�w�\�� |

| ���O�]�s���̔�s�@���Ԓ����ő�A�s���R��t�a�X�T�O���ɂ����A�u��䪊t���|�ځv�ɓ���A�������̈��ݕ������w�����B ��t���A�A�������i�S�ω��j�A�W���X�~�����A�v�[�A�����A�@䫎}�g���i���C�W���R�[�`���j�A�[���i�e���`���j�𒆍��̍�@�ŁA�����Ȓ��q���g���āA����Ɩ������\�����B����ނ������̍��Ԃɒ������ڂ̑O�ɒu���Ă��������َq���������������B �X���o�Ă��鎞�͂����킳��A��ו����H�ڂɂȂ����B |

|

|

�Ō�͂����킳��A�����̓X���ƈꏏ�ɋL�O�ʐ^���B�����B |

| ��A��` �E�̎ʐ^�͉�X�����p������A��`�ŁA�����𗘗p����̂͂Q��ڂł������B |

��A��` |

��A��`�� |

�@ ���N�̔O��ł��������O�]�s���̔�s�@�̍����ցA������ɓ������B�@�@�ʐ^�̉��̕������ە֓�����ł���B�Q�N�O�A�k��������{�ɋA��Ƃ��A�����Ɋ�������A���܂͉�������A�����Y��ɂȂ��Ă����B ��x�ꂽ���A�P�U�F�R�O�@�r�b�S�U�R�R�ց@�T�O�l�����x�̃W�F�b�g�@�ő�A��`���ї������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

| ���O�]��` �@���œ��{���b���Q�l�ɉ�����B��l�́A���{�l�ŁA�V�T�ΑO��A��w������ސE���Ă���A�l�ɗ��܂�ĂQ�`�R�����A�������k�n���ɓ����ɍs���ƌ����B�����P�l�͓��{�ɓ����ɏo�Ă��ė��A�肷�钆���l�ŁA���̏����͗����ȓ��{���b���A�������������Ƃ���������A���Ȃ�ƌ����Ă��������Ɛe�Ɍ��t�������Ă��ꂽ�B ��s�@�͏����ȃt���C�g�𑱂��A���̋Ԃ����܂�P�W�F�O�O���ɔO��̒n�A���O�]�̑�n�B �������r�[�ł͉�X�̖��O���f���Ē����l�K�C�h�̓A�d�����}���ɗ��Ă���Ă����B�ޏ��͖^��w�̏������œ��{����U���Ă���ƌ����B |

���O�]��`�� |

���O�]��` |

���̍s�R�͑�A���瓌�J�������܂łU���Ԃ����������A��X�͉��O�]�܂Ŗ�P�D�T���ԂŒ������B ���O�]��`�͏����ȋ�`�ł��������A�����͍��ۋ�`�ł��������B �ٍ��̒n�̍s����́A�E���W�I�X�g�b�N���A���V�A�����ŁA���ۃG���A�̕��ł̓��V�A�ꂪ������Ă����B�c�O�Ȃ�����{�Ƃ̔�s�v��͂Ȃ������B |

| �嗤�̗[�� ��`����h���\��̉��O�]�s�V�ؘH�n���X�P���ɂ���k�R�o�ق܂Ŗ�Q�O���̃h���C�u�ł��������A���̓r���A�����嗤�̗[������X�̖K������}���Ă���悤�ł������B�@����A�e�����u�悭���A�����ȁv�ƌ���Ă���悤�ł��������B �c�O�Ȃ���A����Ԃ̒�����̎B�e�ŁA�d�����ז������āA�Y��ȗ[�����B��Ȃ������B |

�[���̑嗤 |

| ���O�]�̍ŏ��̗[�H�́A�������]�߂��̍����ѓX�Œ����l�̃K�C�h�̓A�d�������@�i���O�]��w�@�O�ꋳ�����A���{��̏������j�Ɖ^�]��̗�����̂S�l�ŁA���O�]���s�ɂ����b�ɂȂ��������l�����߂̃n���s���r�[���Ŋ��t���Ȃ���A��������荇�����B �{���̏ꏊ�́A�������O�]���X�ɓ��ɂQ�O�O�����ȏ�����������̊X�A���J�������ł��邪�A�K�C�h�̓s���ƃE�C�[�N�G���h�̎���ŁA���̑O�ɓ�ɂP�O�O�����ȏ㗣�ꂽ�����Ίό����v�悵���B |

|

| ���̖�A�������]�L�O���K�ꂽ�B�Â��Ă悭�����Ȃ��A�A��ɍēx�K�₵�����A����͔߂������ꂪ����B �����푈�̂Ƃ��A�����R���s��ĉ��O�]�܂Œǂ��l�߂�ꂽ�B���̂Ƃ����l�̏������m���A�����҂����ɕ������̍��Ⴕ�Ȃ��牲�O�]�ɐg�𓊂��A���{�R�̒��ӂ��Ђ����A��͂̓P�ނ��������Ƃ����b�ł���B ���̒��ɂ͂Q�l�̒��N�������܂܂�Ă����ƌ����B |

|

|

�z�e���ւ̋A�蓹�A���H�X�ŌZ�ƃK�C�h�̓A�d������̋L�O�ʐ^ |

| �T���Q�X���i���j�@������@�@ �����܂ł̃h���̃C�u�r���A�����ȎO�֎��^�N�V�[����R�����Ă��铌����̊X��ʂ蔲�����B���̊X�����j������A���O��������ɋ������������B�������A�̉h�������̓s�����͉A���`�������ƌ����B �ɗz�s�̑��q�͓����Q�D�T�����̐V�鑺�ɂ��鐴�̑��c�k���n�`���q�}���f�i�z�g�A���A���A�ɔJ�ȐV�o�����������j����ɗz�ɑJ�s���������A����i�����̋��́j�̓V���V�N�i�P�U�Q�Q�j�ɒz�������̂ŁA���������̊֊O�O�s��̈�ŁA�R�N��A�c�z�֑J�s����܂ŁA������s��Ƃ��Ă����Ƃ���ŁA�������͔��̏�傪���������A���͈�Ղ͉����Ȃ��ƌ����B |

������̌��� |

| �����i�`���|�[�j�@�ݐ��O���z ��Q���Ԃ̃h���C�u��A�������痬��o�鐅�Ō`��������A�ݐ��O���z�ɍs�����B �����Q�T���A���T�O���̑�ŁA�J�G�i�V���`�W���j�ɂ͍^���̂��Ƃ��������鐅�͑s�ςł���ƌ�����B ���̎����ɐ��̗�����������͉̂^���ǂ��Ƃ��K�C�h�̓A�������Ă����B���A�_�C�r���O�ɒ��x�ǂ����ʂ�,�A�P���Q��̃_�C�r���O�̃p�t�H�[�}���X�ɂ��o����B |

|

| �����͉����́A�ΎR���ŏo�������~�ŁA���̂�����̖쌴�A��͗n��Ŗ��ߐs������Ă����B ���̉ΎR���͋�������T�O�������ꂽ�Ƃ���ɂ���A�ΎR�����ɖ��W���Ă��錴�n�X�т���A�����ɂ͊e�풹�b���������Ă���B ���̂��߂��A�C�ɂ��Ă͔��Ɍ������A�i���𒍈ӂ��ꂽ�B ��������������Ƃł��邪�A�K�C�h�̓A����͑�w�������ł��邪�A���{��̕����邽�߁A���{�l�K�C�h�݂̂������Ă���ƌ�����Ă����B |

�����A�Z�A�K�C�h�A�d������@�� |

�����ΑD���ɂ� |

�����Ŗ�P�D�T���Ԃ̗V���D�ɏ���āA�Γ����������B�ΔȂ͑����̏h������A�W���ɂȂ�Ɗό��q�A�h���q���K���ƌ����B��X���K�ꂽ���͔����ɂ͏��������A�q���܂�ł��������A���̒n�͔����n�Ƃ��ėL���ŁA�����̗v�l�������K���ƌ����B ���̌Ζ��Y�̓����̏_�炩���u�����v�͔����ƌ����Ă���B |

| �����őD�ɏ���Ċό�����Z�ƓA�d������ |

|

|

�����őD�ɏ���Ċό�����Z�ƕM�� |

| �����߂��̒��N�����X�ɓ��������A���ȂœX�̋��Ԃɒʂ���A�~����͂�ł̒��H���Ƃ����B�@�����Ɖ��Ƃ͏���������̂̊؍����̊Ԏ��ŁA�����͐^�����ɓh������Ă����B���N�����͔����D�����ƌ����B���A�����l�͐ԐF���D�����ƌ����B ���Ԃɓ��������߁A�H��̐��ꏊ�������������A�Ђ��Ⴍ�ł����������Ă����̂́A�Â��̂��v���o���A�q�����S�z�ɂȂ������A�����͔������������B �����ЂƂ�ςȂ��Ƃ͉��O�ɐݒu����Ă������O�g�C���i�H�j�ŁA�역�߂̏�Ɉꕔ���������āA�����͎d��Ȃ��ŁA�E�C�̂���g�C���ł������B |

���N�ѓX�ɂ� |

������ |

������ ������菭�����O�]�̕��ɖ߂����ʒu�ɁA���̎����������B�̓��U�͂P�O�O�O�N�ȏ�̗��j������A�L���Ȃ��̂ł���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

| ���̎��̉��Γ��ĔT�O�ŌZ�ƋL�O�ʐ^���B�����B |  |

|

���̓�����ŌZ�ƃK�C�h�̓A�d������ |

| �݊C�i�ڂ������j�������@�݊C��� �݊C�i698�N - 926�N�j�͖��B���N�����k�����V�A�̉��C�B�ɂ����āA�����đ��݂������ŁA�����ŖS��Ɉ▯�����Ă����ŁA���Ղʼnh�������A�Ō�͌_�O�i�Ɂj�ɂ���Ėłڂ��ꂽ�B ��v�ȒS����������ƌĂ�邨���炭�c���O�[�X�n�̐l�X�ł������ƍl�����Ă���B�؍��A�k���N�ł͍����̈▯�����Ă����Ƃ��d�����Ē��N�����̗��j�Ɉʒu�t�����鍑�ƂƂ݂Ȃ��A�݊C�Ɠ���V������������������k������ƌĂԁB�����ł�������������̂Ƃ��铌�k�n��̐l�X�����Ă������̒n�������Ƃ݂Ȃ��Ă���B ���{�̉�����(1,200�N�O�j�A�������^�̂���A���{�C���݂Ƃ̌��Ղ��L�^�Ɏc����Ă���B��200�N�̌𗬂��������ƌ����Ă�����B |

�݊C������ |

|

��������S���͂��̒n���Љ���l�������Ă����ʐ^�ŁA�ׂ̌��A�Ȗ،��ɂ��Z���̎O�ā@������ �̕�����A��X���K�ꂽ�����̋߂��̓�?���̗��R���a�@�Ő펀���ꂽ�悤�ł������B �O�Ă���͏f����A��Ă̎Q�q�ł������A |

| ���s�҂͏�̎ʐ^�ō�����A ���n�̐l�B�O�ā@������A�m��������A�O�Ă���̏f���A�����x�s����B �E�͓��J�v�ǂ̓�����ŎB�����O�ā@������B |

|

|

���J�w |

| ��?���̓���� |  |

�݊C��Ղ̔�̑O�ŋL�O�B�e |

�݊C�̖��͖{���A�ɓ������ƎR�������̓����ɂ��艩�͂��������ޘp��̊C��̂��ƂŁA���㍑�����N�h���A�݊C���݂Ō��݂͖̉k�ȓ암�ɂ�����݊C�S�̖��ڏ�̉��i�݊C�S���j�ɕ�����ꂽ���Ƃ���A�{���̟݊C�����◣�ꂽ���̍��̍����ƂȂ����B �����͂��̟݊C�𐢊E��Y�ɐ\�����Ă��邪�A�O�q�̒ʂ�؍����٘_�������Ă���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@��͉��O�]�̕S�����ŐH�� |

| �݊C��Ղ̓����ɐ̂̌��������������̊G���������B�v�������Y��ŁA�L�������B |  |

|

��͉��O�]�̓c�ɂƌ����H���ɍs�����B�A��ɂ́A�E�G�C�g���X�������ꏏ�ɋL�O�ʐ^�ɓ����Ă��ꂽ�B |

| �k�R�o�� �S���ԏh���������j������������z�e���ł������B����ɂ̓��C���b�N���炫�ق���A��������𐁂��U�炵�Ă����B�@�L��ȃz�e���̓y�n�̒������ɂ͖k�R���������葽���̎q�����V��ł����B ���{��͖w�ǒʂ��Ȃ��A�H���ŎႢ���̎q���Ќ��œ��{���b�������Ă����B �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

�z�e���̓��� |

�k�R�o�ق̓����Ń��C���b�N����R�炢�Ă����B |

| �L��ȃz�e���̓y�n�̒������ɂ͖k�R����������A�߂����U�������B�E�̎ʐ^�͌����̓�����ł���B |  �k�R���� |

�����R�O�P���� |

�T���R�O���i���j ����̌v��𗧂ĂĒ����������ʂ���i���O�]�������ۗ��s�Ёj�ƃz�e���̃��r�[�ʼn�����B�����l�̃z�[���y�[�W�Ŏʐ^���������W��A�̂���̒m�l�̂悤�ȋC�����āA���ΖʂƂ͎v���Ȃ������B �����͑Җ]�̂Q�O�O�����]��A���̏I���̒n�A���J�Ɍ������č����R�O�P���𓌂Ɍ������đ������B�嗤�͍L���A�s���ǂ��s���ǂ������悤�Ȍi�ς������A�����ȕ������߂���Ɩ����炭�͍r����Ђ�����A�r�������R�O�P�����E���ɐ܂�A��R���ԗ]�œ��J�̊X�ɒ������B �ʐ^�͐��̓n���s���A�����V䎉͂����Ԑ��H�ł��邪�A��x����Ԃ͌��Ȃ������B |

| ���J�̊X�� ���J�̊X�̃��C���X�g���[�g�͗\�z�ȏ���Y��ŁA���H���L���A���������ꂢ�Ȑ����K�ŕ~���߂��A�������m���A���V�A������������ł����B�@���̕t�߂����J�̒��S�n�ł���ƌ����B ��X�̏h���\��̓��J�ʼn��o�فi�����]�ȓ��J�����ؖk�H�j�ł͓��J�A������ǂ��m���Ă��钷�V�A�m�������҂��Ă��Ă��ꂽ�B�@���̐l�̈ē��ŖړI�n�̑����Ɍ��������B ���J���͂��Q�P�O�C�O�O�O�l�̐l����ۗL���A�s�����Ƃ����U�̒��ō\������Ă���B���J���A�V�z���A�V���R���A���͒��A�O�~�����A�������Ł@���̒��̑�����������̑傫�ȖړI�n�ł������B ���̉��ʂɊX�A��������B |

���J�X�� |

�r���̒������Ɖ� |

�������͂��̓��J���X�ɎԂœ쓌�ɂS�O�������n�ɓ��������V�A�����̋߂��ŁA���J�̊X�����������ƁA����͂�����ɋt�߂肵�A�Ƃ���ǂ���ɁA�����̏�ɉ��˂��Q�A�R��яo���_�Ƃ��_�݂��Ă����B ���H�ܑ͕�����Ă������A�Ƃ���ǂ���ōH�������{����Ă���A�R�Ԃׂ̍����𑖂��čs�����B |

| �������̑S�i ����ƁA�O��̒n�ɋ߂Â��A�S�̂����n����Ƃ���ɗ����B���̍�����o���Ȃ���A�t�߂��Î����A�V���b�^�[������B ���a�P�U�N�V���P�V���A�Ɨ��n�d����T�Q�����R�V�T�Q���������É��ŕҐ�����A�W���P�X���ɂ����ɓ������A�C���ɏA���A�Q�N��̂P�W�N�P�O���R�O���ɐS�Ȃ炸�����̒n�ŕ��͖v�����B �ʐ^�̉E�������A�����C�����ʂ������Ǝv����������̉ƕ��݂ŁA������O�ɑ����i����j�ɉ˂�����{�R���݂����䐬����n��ƁA���̏������ɓ��J�i�����j��Q���R�a�@�Ղ��������B���̒n�̍��͉����̍H��ɂȂ��Ă����B |

�������̉��] |

����싴���ԂŋL�O�B�e |

�����ɉ˂��鋴 ���̋���n�����Ƃ��낪�A�����܂߁A�����̓��{�l���C���ɏA���A�Z��ł����Ǝv����������̊X���݂��������B�@ �����̈�ʓI�ȏZ���\���́A�ȁA�s�A���A���A���A���ƂȂ��Ă���A���������͒��̈ʒu�ɂ���A��Q�O�C�O�O�O�l�̐l���������Ă���B�@�����͈�l���q����ł��邪�A�_���̓�����𑝂₷���߁A�ːЂ������Ȃ��l������ƌ����B���ۂ̐l���͂����Ƒ����Ǝv���B |

| �����̊X�� ���̒��S���ɂ͈ꕔ�ߑ�I�Ȍ����������Ă������A�w�ǂ́A�����̏��艌�˂��o�Ă��郌���K����̂P�K���ĉƉ��ŁA�����Ԃ��w�Ǒ����Ă��Ȃ��A���ԁA���]�Ԃ��삯�Ă����B �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�������̓���� |

�����`���̉Ɖ� |

�����̂��̂悤�ȉ��n�ɓ���ƁA�قƂ�Ǖܑ��͖����A�����ɐ̂̂܂܂̉Ƃ���������ł����B ���̓��H�̐^�ɗ����A�L�O�B�e�������M�� |

| �����ꏊ�ŃK�C�h�̓m���������^�ɌZ�ƕM�҂̋L�O�B�e �K�C�h�̓m��������Ƙb�����Ă����ɂ�A�P�X�S�P�N���܂�œ����N�̂��Ƃ����������B |

�@�@�@ |

�Z�̌�̃R���N���[�g���̍\�������C���b |

���{�R���c�����C��̐� �����̒���菭���쑤�ɑ���A�m�������ŏ��ɉ�X���ē����Ē������̂́A�ʐ^�̂悤�ɓ��{�R���݂����C��ł������B���̓R���N���[�g�̊�b�����c���Ă��Ȃ����A�������̖C��\�z�ɎQ�悵�������m�ꂸ�A���S�[���ɒ��߂��B |

| �����̓��{�Ɖ� �X�ɁA���{�R�����Ă����̒n��B��̓��{�Ɖ��������Ă��炦���B�ꏊ�͍����]�ȓ��J���������̖k���ŁA�����̉Ɖ��͉��˂������̏���o�Ă��邪�A���{�Ɖ��́A�O�ǂ��o�Ă���ƌ����B���ꂪ�؋����Ɖ�X�ɓm��������͌�����B �́A���̕t�߂ɂ͂��̂悤�ȓ��{�Ɖ�����R���������A���Ƌ��ɂ��̂P���c���āA�S�Ă����đւ���ꂽ�ƌ����B �����܂߁A�����̓��{�l���Z��ł����؋��������ɂ������B�@�����ʁB |

��̉Ɖ��ŁA���˂�2�{�o�Ă���̂����{���Ɖ� |

�䐬��������ł̋L�O�B�e |

���{�R�����������u�䐬���v �������̊��S�[������������A�����̒���菭���k���ɗ��ꂽ�{���̓��J�i�����j��Q���R�a�@�ɕ������B�����ɍs���ɂ͑����ɉ˂��邱�̋���n��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u�䐬���v�Ə�����A�����N����m���������Z���āA�P�X�R�V�N�̌����ƕ������B �����琔���āA�U�W�N�O�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ŁA�������C�����S�N�O�̂��Ƃł���B�������̋���n�������Ƃł��낤�Ɗ��S�ɂӂ������B |

| ���J�i�����j��2���R�a�@�� �������a�P�W�N�P�O���R�O���ɖv�����a�@�͍��͐Ռ`���Ȃ��A�����̍H��ɂȂ��Ă����B�@�ꏊ�͍����]�ȓ��J���������̓쑤�ŁA���n�I�ɂ͑������̒��S��菭������A�������Ƃ���ɂ������B���̐����ɂ͓��n�T�Q����R�V�T�Q�������������ƌ����B ���V�A�����t�߂ɂ͑����̗��R�a�@���������ƌ����B���̒n����ɏ������ꂽ�T���a�A�y�с@���J�̊X�̓쑤�i���ݏZ��n�j�A�X�Ɂ@���J�����V���̎R�̓����i���ݓc���j�ɂ��傫�ȓ��{�̕a�@�i���J��P���R�a�@�j���������ƌ����A���̂���������͑��̌������͓c���ɂȂ��Ă���A���̖ʉe�͖w�ǂȂ��ƌ����B �����̕a�@�ő����̐l�����𗎂Ƃ��ꂽ�ƌ����B |

�a�@�Ղ͌��ݍH��ɂȂ��Ă����B |

�a�@�Ղ���̕t�߂̒��� �@ �@�k���䐬���Ƒ���x�m�@���̔��͖��B��3752�����Ւn  �@ �@�k���@�������t�߂��a�@�Ւn  �@ �@�쑤�������̒��@�O�̔��͖��B��3752�����Ւn  �@ �@�����̕����Ւn�@�O�̔��͖��B��3752�����Ւn |

�Z�Ɠ�l�ł��̒n�ɗ����~��A�����a���Œ��߂��ł��낤�Ǝv����k���̌䐬���Ɠ��{�R�����Â����Ǝv�������x�m�A�����̓��n�T�Q����R�V�T�Q�����̐Ւn�̔��A�����̃��V�A�����̎R�X�A�쑤�̏��������Ɍ�����������A���̊Ԃ𗬂��������A�����̊ԁA�����̂��v���o���悤�Ɍ��߂Ă����B �悭���A����ȉ����ɂ������ȁ[�Ɗ��S�����B ���̎ʐ^�͌䐬�����߂��A�k���ɂ��鏬�����R�̘[���猩���a�@�Ւn ���̏���������x�m�̘[�A���J��i�����j�Q���R�a�@�̌�����A�������܂����Ƃ���ŁA�U�Q�N�̍Ό����z���ĕ��̈ԗ�����邱�Ƃɂ����B �@�@�@�@ |

| �U�Q�N��̌��n�ԗ� �u���Ƃ�����A�x���Ȃ�܂����B����Ɨ��܂����v �u�ǂ����Ă��ꂽ�ȁv�B�ƌ������̐��������悤�ȋC�������B ���h�Ȃ��Ƃ͏o���Ȃ��������A���{���玝���Ă����A���ő������ʔv�ƕ���̎ʐ^�������A�A�āA���A�X�C�A�����A���n�ŋ��߂��Ԃ�����āA�O��̈ԗ���s�����B �K�C�h�̌����ʂ���A�m���������ĉ^�]��̗�����͏������ꂽ�Ƃ���ŁA�g����������Ă��Ă���Ă����B �u�����v���S�́A�N���͂��邱�Ƃ͂Ȃ��v�ƌ������t���Ղ����B�@�����������B |

�Z�ɂĈԗ�̏����@�O���̉ƕt�߂͕a�@�� |

|

���̎ʐ^�͊ȈՂȈʔv��݂��A���̈ԗ������Z |

| �����āA�E�̎ʐ^�͓����������ԗ삷��M�� |  |

���J�v�Ǔ��� |

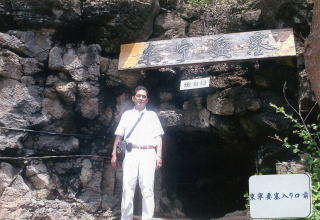

���J�v�� �O��̈ԗ삪�ς�A�����K�ꂽ�ł��낤�Ǝv����A���J�v�ǁA���J������K��Ă݂��B�ꏊ�͓��J�̊X���k���ɍs�����A�����߂��ŁA���Z���A�����]�ȓ��J���R�������̓쑤�ɂ���B ���V�A�Ƃ̍���������k��S�\�L���A������\�L���̎��͂ɁA�����{�R���펞���ɁA�\�A�Ƃ̐푈���̂��߂ɒz������K�͂ȗv�njQ�ł���B�@ �v�Ǔ��ɂ͐F�X�Ȏ������W������Ă���A�����̔ߎS�������݂��݂Ɗ�����ꂽ�B |

| ���J�v�Ǔ����ɓ����O�ɁA���̎ʐ^�̂悤�ɁA�傫�ȃ��j�������g���������B���̑O�ŌZ��ŋL�O�ʐ^���B�����B |  ���j�������g�ɂȂ�ꏊ |

�v�Ǔ��̕\�� |

�v�Ǔ��ɂ͌��w���o����悤�ɁA�F�X�ȏ��Ɉē����f���Ă������B |

| ���̕t�߂ɂ͂܂��傫�ȗv�ǂ����邪�A�\�Z�̖��ŁA��t�����̏�Ԃ����A�������J�v�ǂ͊Ŕ��V�����Ȃ�A��s�@�A��ԓ��̃��j�������g���p�ӂ���A�H�����ł������B �@ �@�@�@�@�@�@�@�@ |

�ܖY��A�ꔪ�@�z�̑O�ɂ� |

���J�����t�� |

���J�����Ɠ��J�w �����t�߂͔����Y��ȊX�ŁA�������ɂ������̃��V�A�l�������b�����A���A���V�A�̃o�X�������ό��c�A�[�ɏo������̂����������B�@���Z���A�����]�ȓ��J���R�������ł���B ���J�ւ̋A��ɂ́A���J�w�����������B �@�@�@�@���J�w�@�i�ԑ����j |

| ���J�̖� �������ɍs�����T�l�ŗ[�H�����ɂ����B�m��������͎��͗]�苭���Ȃ��������A�����߂���ɘA��āA�����̂��Ƃ�b���n�߁A�M�҂ƂقƂ�Ǔ����U�S�i�P�X�S�P�N�P���j�ł��邱�ƁA�����ǂɋ߂Ă������ƁA���A�{�����������O���X�ŏZ��ł����c�����A�ׂ̉Ƃ����{�l�̎���҂ŁA���̑��q�����N��ňꏏ�ɗV���ƁA�@�������̐l�ɉ�������Ɠ��̘b�肪�e�B ��X�̖ړI�ɑ��A�e�ɂ����͂��Ē������Ɋ��ӂ���͍X���Ă������B���̐������O�]����Y��ł������B�m��������͌��݁A�����]�ȓ��J���z������ɏZ�܂���������Ă���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�m���������A�Z�A�K�C�h�����ʂ���A�^�]�藛����@�� |

|

��������͑S��������ꂸ�A�o��Ɋ��t�������B |

| �M�҂Ɠ��N��̃K�C�h�� �m��������̎ʐ^�ŁA�l�̂悳�����Ȑl�ł������B �����A��X���z�e���𗧂�����Ƃ��A�킴�킴����ɗ��Ă��ꂽ�B |

�m�������� |

�z�e���Ŗ��o�ّO�ɂČZ |

�T���R�P���i�j �O��̈ԗ삪�I���A�z�b�g���A���ׂ̉����낵�Ă̓��J�̖���߂����A�����h�������Ŗ��o�ق̑O�ŋL�O�B�e�����B ���J�͖f�Ռ𗬋��Ƃ��ĔF�߂��A�o�ϔ��W���������ƕ�������A�X�̔��W�A�����̏A���J�w�̏����Ă��Ȃ������B �����͂��ꂩ��A�X�ɔ��W���������̒��A�V䎉͂��o�R���ĉ��O�]�ɋA��s�����Ƃ����B |

| �H��̃C�`�S���� �V䎉͂ɍs���H��Ŕ_�Ƃ���Ă��C�`�S���Ă����B�����ʂ���A�^�]��̗�����͂��̏�ŁA�������Ă������A��X�A���{�l�̒��̋ۂ�S�z���Ă���A�V䎉͂̒��H������Ă���H�ׂ����Ă��ꂽ�B���������ĊÂ݂�����Ȃ��M�҂ɂ͌��ɍ���Ȃ������B |

�H��ŃC�`�S����X |

�V䎉͂̊X |

�����̊X�A�V䎉� ���C�ё��Y�́u�����̊X�v�̃��f���ƂȂ����̂��A�����V䎉́i�����ӂj�ł���B ���̎ʐ^�̒����̏����ȂQ�̏����̉��ɍ������f���Ă��邪�A���ꂪ�A�����ƃ��V�A�̍����ŁA���̒��Ԓn�_�������ƂȂ�B ���̌������̎R�͊��Ƀ��V�A�̂ł���B |

| �����̂̈ꕔ�Ɋό��җp���j�������g�A�{�݂�����A���R�ɓ����č����t�߂����邱�Ƃ��o�����A�@�����ɂ͒ʊւ̌���������A�����̃��V�A�l�A�����l���҂��Ă����B���A���V�A�̂���g���b�N�������̍ޖ�ς�ŁA�����̂ɓ����Ă����B���̖؍ނ́A���݁A�V䎉͂ʼn��H���āA�����S�y�ɔ����Ă���ƌ����B | �V䎉������@�@�Z�A�����ʂ���@�� |

�����{�̎��� |

�V䎉́A���{�̎��� ���{�����B�����Ă����Ƃ��̗̎��قŁA�g�p�ړI���Ⴄ���A���݂����s�Г��̖ړI�Ŏg�p����Ă����B |

| �V䎉͂̓��{�̎��ق̒����ׂ̌����́A�����Ă͓��{�̓����@�ւƂ��Ďg�p����Ă��������ł���B | �V䎉͂̊X |

�V䎉͉w |

�V䎉͉w �����ɂ͍��ې��ƍ������̉w�ɂ�����A�@���ې��ɂ͑����̃��V�A�l���ߕ������̒n�Ŕ������߁A���V�A�Ŕ��邽�߁A�ו����w�ɉ^�ԕ��i������ꂽ�B�@�����͏��������������B �@ �A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

| �V䎉͉w�̑O�ŁA�Z��̋L�O�B�e |  �V䎉͉w�O�ɂ� |

���V�A�l�̏o�҂� |

���̎ʐ^�̂悤�ɁA���̉w�ł͑����̉ו������������V�A�l�����|�����B |

| �����v�l �V䎉͂�色�O�]�ɋA��r���ŁA�����̌������ǂɂ��ԂH���Ɋ��A�N���̂��l�̒ʍs��҂����ꂽ�B�����A�V���ɂ��ƒ����O���Ƃ悭�b�������Ă����w���̗v�l(�������O��)�ł������B �����Â�����̓��{���v���o���A�������͂̑傫����m�����B |

�������O���̎� |

�������]�̐Δ�O�ɂČZ�� |

�������] �����ցA�ēx�K�ꂽ�B ��X�̌��ɂ���̂́A�������]�̐Δ�ŁA�Â��́A�푈���A���k�R���Q�����̏��������W�������{�R�Ƒ������A�e���s����܂Ő������A�S�����ߗ��ƂȂ邱�Ƃ����ۂ����O�]�g�𓊂������ƂŒm���A���̎������㐢�ɓ`���邽�ߑ���ꂽ���̂ł���B���̒��ɂ͂Q�l�̒��N�������l�������B |

| �������]�̂���Δ�̒������ɉ��O�]������Ă���B���́A��V�т���l�A���ނ肷��l�A�D�V�т���l�����邪�A�~�͕X���P��������l�߂�Ɋ��̒n�ł���B ���̐��͐F�X�Ȑ삩�痬��Ă��邪�A��������̐����������ē����Ă���B |

���O�]��̑O�ɂ� |

�K�C�h�����ʂ����Ɖ��O�]�� |

���O�]�Ō�̖� �����ʂ���̔z���ɂ��A����̗��s�ő�ς����b�ɂȂ��������x�s�l�̕��F�A����������i�V�S�j�ƒm�荇���邱�Ƃ��o�����B���̕��́A���O�]�ł͒����ȋY�ȉƁA�����l�ŁA�����̏ꏊ�ʼn�����̍���������㉉����Ă���ƌ����B �����ʂ���͒��N�n�����l�ŁA���ɐe�ł������B �@ |

| �n���s���r�[���Ŋ��t���A�b�ɉԂ��炫�n�߂����A����������̃R�b�v�����������Ɍ���Ȃ��B���ŁA���N�ɋC�����A�T���Č�����Ǝv�������A���ɂ��炸�A�r�[���ł͂��܂�ɔ����������Ȃ��悤���B�@�u���O�]�v�ƌ����R�U�x�̂��������߂���A���A�����������ŃR�b�v�̎��������Ă������B ��X�Z��͂ǂ����Ă��A���̎��͈��߂Ȃ��A������s��ꂽ���t�ŁA�����������������ł������B ���k�n���̊����ق��ł͂T�O�x�ȏ�̎������ނ��Ƃ������ƕ����Ăт����肵���B |

�^�]�藛����A����������A�Z�A�����ʂ���A�M�ҁ@ |

|

�����x�s�l�̕��F�A���������� �A�w���̂���i�̗ǂ��a�m�ł������B |

| �����𒍂������̃p�z�[�}���X�ŁA���Έ�H���삳�����q�ɂ����𒍂��ł����B |  |

���O�]�̖� |

�b�ɏ���āA�M�҂����X���݂����A�p�ɂɃg�C���ɒʂ������߁A���̓�����S�z����A�A��ɂ́A��̊X�����������A�M�҂̂��߁u�Z���n���ہv�ƌ����A�R�O�O�O�N�̗��j�����ۖ���^���Ē������B�@�ӎӁB ���̎����̉��O�]�͖��̉Ԃ����������ɔ�ь����A��u�A蹂ł��~���Ă������Ɗ��Ⴂ����قǁA���Ă����B�@�G�߂̂悭�Ȃ������O�]�̖�́A�����̃A�x�b�N�Ƒ����̐l���U�Ă����B�I�X����R�o�Ă���A�����̂��̂������Ă����B |

| �U���P���i���j�@���O�]�O�����F�y�� ��s�@�҂��ʼn��O�]�ߍx�̊ό��������B�ŏ��ɍs�����̂́A���O�]���ԂŖ�40���@�k���̎R���ɍs�������ɂ������B���݂͖�X�O�O���̌F�����炳��A��p�̌���������Ă����B���͋G�ߕ��A�S�Ă̌F�����O�̟B�ɓ�����A�L���̖����C�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  |

|

�f�Éw |

�f�Éw ���O�]���ЂƉw���A�ԂŖ�R�O���s�����Ƃ���ɝf�Éw������B �n���s�����V䎉͂����ԓ����̓S���ŁA�́A�����l�m�荇���̕��N�����̉w�̉w�������Ă����ƌ����B ���O�]���܂߁A���B���ɂ͑����̓��{�l���Z��ł��������������ɂ������B�K�C�h�̌����ʂ���͔N�Ԗ�S�O�O�l�̓��{�l���ē�����ƌ����B�@���̒n�ɉ�������̗��݂������A�����̔O�ŖK���l�������Ǝv���B |

| �������̐��H�Ńn���s����蓌�J�ɍs���������m��Ȃ��ƁA����ɑz�����A�����n���s���ɉ��т���H�߂Ă����B �c�O�Ȃ���A���O�]�A���J�ɑ؍݂���ԁA��x����Ԃ̒ʍs���������Ƃ͂Ȃ������B ���̕t�߂��h���C�u���Ă��鎞�A��s�@���L�����Z�����ꂽ���э���ł����B��ޓ����A�����̔�s�@���m�F���A�����ꔑ���O�]�Ŕ��܂邱�Ƃɂ����B |

�f�Éw |

���}�g�z�e���͐� |

���O�]�w�O�̃��}�g�z�e���� ���O�]�ŗL���ȃ��}�g�z�e���͊��ɉ�̂���A�Ռ`���Ȃ������B�ꏊ�͍��̎ʐ^�̒������A�����Ƃ���ł������ƌ����B���̎ʐ^�͍݂肵���̃z�e���ŊG�t�������p�����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

| �E�̎ʐ^����̐��O�̃��}�g�z�e���ł���B |  |

| |

���O�]�w �ߑ�I�ȉw�Ɍ��đւ����A��R�̎����Ԃ��w�O�����s���Ă����B���̎ʐ^�͍݂肵���̉��O�]�w�ŁA�G�t�������p�����B |

| ��O�̉��O�]�w�i�G�t�����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

���O�]��`�@�Z��ɂ� |

�U���Q���i�j ���O�]��`�P�O�F�Q�P�����\��̔�s�@�ɏ��A��A������A���̑��ŗ����̂Q�O�R���n�A���t�فA���{���R�ɍs���\��ŋ�`�ɗ����B ���N�̔O�肪�����A���������C�����ŁA�L��Ȓ����嗤�����Ȃ���A���O�]��`��w�i�ɋL�O�B�e�������B�������A��`���̃J�E���^�[�ł͈���ɗ������Ԃ̕\�����łȂ��A���炭���āA�P�R�F�R�O�ƕύX����`�F�b�N�C���͂������A������ɍs���Ă��A�҂�����A�ߌ�R�����A�G���W���g���u���Ő��ɃL�����Z���ƂȂ����B |

| �q���Ђ̔z���ŁA��X�̂悤�ɂǂ����Ă���A�ɍs���K�v��������̂́A�k���o�R�ő�A�Ɍ������悤��z���ꂽ�B�ߌ�S���R�O���A�k���Ɍ����ė������A�k���ŏ抷���A��A�ɒ������͖̂���X�����X�����ł������B ������Ƃ��ʂ�A������ł͒��������̃A�i�E���X�ō��������A�e�Ȓ����l����X���T�|�[�g���Ă��ꂽ�B�K�^�ɂ����̂Q�l�͂���������{�n��Ђɋ߂�l �ŁA�P�l�͑�p���܂�(��@�s�x����,Fui Yaw Fu�j�A���炿�ŗ����ȓ��{���b���A��A�܂œ��s���Ă��炦���B���A��������ēx���O�]��`�܂ŗ��Ă��������A�F�X�T�|�[�g���Ē����A���̌�A�傫�ȃg���u�����Ȃ��A��A�̃K�C�h�A�v����ɉ�A�����̂U���R���A�����ɋA�������B�@�Q�O�R���n�A���t�فA���{���R�͎��̊y���݂ɂ����B |

�嗤�͍L�� |

�����ꔑ���Ō�̔ӎ` |

����̗��s��U��Ԃ����A�U�Q�N�̍Ό����o�Ĉԗ�ł�����т͓��R�̂��Ƃł��邪�A���̗����x���A�������ɓ����Ē����������̐l�X�̐e�������������B�@���ɁA�����̖�肪�傫���N���[�Y�A�b�v���ꂽ���A�������z���āA�����̊���s�ׂ���x���������ƂȂ��A�ނ���A�D�ӓI�ɐF�X�����Ē��������ƂɊ��������B ���O�]��`�̏o����������A�U���Ԃ̓��s�E���}�ƁA���O�]�𒆐S�ɓ�����k�A��1�O�O�O�����𑖂��Ă�������^�]��̗�����́A���{�@�ւœ��������Ƃ�����l�ŁA���̂U���ԁA��x�����̂悤�Ȋ���s�ׂ����������Ƃ��Ȃ��A�Ō�̓��A���O�]�̍x�O�ɍs�����ꕗ�ς�����ѓX�ł́A���J�̗[�H�i�h���������j�ȊO�͈�x�����ɂ��Ȃ������r�[�������A�Ō�̔ӎ`���ƌ����āA�ꏏ�Ɉ���ł��炦���B�u���F�v�ƌ����Ɖ��x�����x�����t���d�˂Ă��ꂽ�B���A������̔��������ɗǂ��Ȃ����Ɨ_�߂Ă��ꂽ�B �F����L��������܂����A��������܂��傤�B |

���J�����

���V�A�A�M

�����_��

�@�Q�O�O�T�N�T���A���N�̔O�肪�����A�����B���A�����]�ȉ��O�]�ɌZ��ŖK��邱�Ƃ��o�����B

���a�P�W�N�i�P�X�S�R�j�A���ٍ̈��̒n�Ŗv���������ԗ삷�邱�Ƃ���ړI�ł������B

�S���A�V���x��( ���̉B�ꂽ�y�[�W�ɂ́A�V���x���̈ꐶ�A�y���V�����Ƃ̈ꐶ�̊T�v���L�ڂ���Ă��܂��j�͏��a�P�U�N�i�P�X�S�P�N���M�҂����܂ꂽ�N�j�W���X���A�L�����F�i���o�����A��A�o�R�ŁA�W���P�X���ɓ��J�p����q��i���݂͑����j�ɓ������C���ɏA�����B�@��Q�N�ԔC����A���a�����O�]��Q���R�a�@�ŁA���a�P�W�N�P�O���R�O���ɐ�a�������B

���̓��V�A�A�M���C�B�A��͋g�яȉ��Ӓ��N�������B�A�k���͍����]�Ȍ{���s�����Đ����͓��ȓs�n���r���s�Ɛڂ��鍕���]�ȉ��O�]�s�́A���̒��S�X����Q�O�O�������Ɍ��������c�ɂ����J�������������̒n�ł������B

���̒n�ɍs�����߁A��̋L���A�����_�Ђ̏��A�����J���ȁA���m�����A�����n�̗��s��Г��ŃC���^�[�l�b�g��ʂ��Ē����������A�Ȃ��Ȃ�������������ꂸ�A�����̓��k�n���ւ̌l�I�K��͍���Ǝv���Ă������A�����x�s����i���m�������s�ݏZ�j�̃z�[���y�[�W�Ə��肠���A�F�X���w����a����O�肪�������B�i�L�������܂����j

���̌��������_�Ђ��J���Ă���B

�����_�Ђ́A����2�N�i1869�j�ɖ����V�c�̎v�������ɂ���āA��C�푈�ŝ˂ꂽ�l�B���J�邽�߂ɑn������,�@���߁A���������ЂƌĂꂽ���A����12�N�ɖ����_�ЂƉ��̂���č����Ɏ����Ă���B

�@

����͕����v���Ă���A�U�Q�N�o�߂������A���̒n�ňԗ삵���������k�n���̗��̋L�^�ł���B

�n�o���t�X�N