|

切手の紹介 その3 (通常切手2)

通常切手

現在、郵便局でいつでも購入できる切手は、『通常郵便切手』と言って(「通常切手」とも言い、「普通切手」と「慶弔切手」があります)、記念切手も含めた中で一番小さいサイズでほぼ統一されています。

年号が平成になってから改訂されたデザイン(通称:平成切手)で、統一感が出ています。 ただ、一部の通常切手は昭和の時代のデザイン(通称:新動植物国宝切手)のまま現在も印刷され販売されています。

平成切手は、デザインを見れば判るとおり、料金が右肩に表示され、その部分を三角の色が囲み際立たせています。 更に、料金が安いものは昆虫、中程は鳥、高いものは花をテーマにデザインされています。 1,000円の松鷹図はデザインが違いますが平成切手で、テーマは鳥です。 ちなみに、今は廃版となりましたが、松鷹図と同じ大きさの700円の平成切手もあり、テーマは昆虫(カマキリ)でした。

|

|

|

|

通常切手(普通切手)

|

|

|

|

|

|

1円

前島 密

|

3円

ほととぎす

|

5円

こぶはくちょう

|

10円

コアオハナムグリ

|

20円

ニホンミツバチ

|

|

|

|

|

|

30円

ベニシジミ

|

50円

メジロ

|

70円

シジュウカラ

|

80円

ヤマセミ

|

90円

カルガモ

|

|

|

|

|

|

100円

銀鶴

|

110円

コチドリ

|

120円

モズ

|

130円

ウソ

|

140円

イカル

|

|

|

|

|

|

160円

カケス

|

200円

埴輪

|

270円

カワラナデシコ

|

350円

カタクリ

|

420円

ノハナショウブ

|

|

|

|

|

|

500円

伐折羅大将

|

1000円

松鷹図

|

|

|

|

|

|

|

通常切手(慶弔切手)慶事用

|

通常切手(慶弔切手)弔事用

|

|

|

|

|

|

50円

ハート

|

80円

寿

|

90円

鶴

|

50円

アシ

|

80円

コウホネ

|

|

慶弔切手もいわゆる「平成切手」に含まれるという人もいます。

ただ、慶弔切手は昭和57年に第1次が発行され、平成元年に第2次、平成6年に第3次、平成7年に第4次が発行されるなど、デザインがめまぐるしく変更されており、「普通切手」の「平成切手」とは一線を画しています。

現在の弔事用切手は第4次慶弔切手で、慶事用切手は平成11年発行の第5次慶弔切手です。

|

|

|

|

|

|

|

シートとコイル シートとコイル

切手は、何枚かがつながった形で印刷されます。 それが『シート』です。 一番身近なのは、年賀葉書の当選賞品の『小型シート』です。

『小型』と付いているように、現在は切手が2枚で『1シート』となっています。 以前は3枚で1シート、4枚で1シートというのもありました。 また、年賀切手以外では切手1枚で1シートというものもあります。

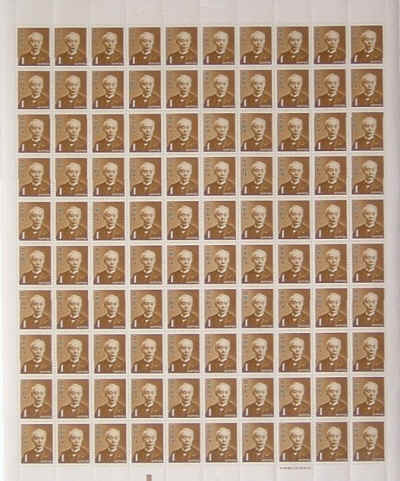

通常切手は、松鷹図(1,000円)やハート(50円)、寿(80円)、鶴(90円)、コウホネ(80円)のように、少し大きめの数種を除いて縦2.6cm、横2.2cmに統一されており、切手としてはコンパクトな大きさなので、シートも縦10枚×横10枚の100枚で1シートとなっています。

これが1円切手の1シート(100枚)、100円分です。

記念切手は多くの場合、縦横が5枚×4枚又は4枚×5枚の20枚が1シートを構成しています。 いつでもという訳にはいきませんが、運良く記念切手の発行日か、少し過ぎに行けば、記念切手が購入できるかもしれません。 窓口では、客の求めに応じて、シート単位、またはシートから切り離して、希望枚数の切手を販売してくれます。 切手シートには、切手を切り離しやすいように、切手と切手の間に小さな穴がミシン目(これを「目打(めうち)」と言います)のようにあいています。 そのためシートから切り離した切手の周囲はギザギザ状になります。

ところが、「周囲全てがギザギザ」ではない切手があります。 切手の自動販売機で販売されている切手は、1,000枚の切手が縦にロールのように巻かれた状態になってセットされており、ロール状につながった切手を製造する過程で、切手の左右に目打をあけないので、両端にギザギザがない切手となります。 これを「コイル切手」と呼びます。 特に、平成9年には料金が印字される新方式のコイル切手が登場しました。

|

|

|

|

|

|

|

印字式のコイル切手です。 左端のように縦に繋がっています。 大きな郵便局なら、出入り口付近に自動販売機が設置されており、誰でも購入できます。

|

|

|

|

|

|

|