トップページへもどる

長年かかりつけであった老医から、「医院を閉めます」、「私ども開業医には定年がないのでね、自分で決めなければならないのです。もうすぐ、八十になりますので、定年と考えたわけです」と告げられる場面からはじまる、小林信彦氏の新刊「定年なし、打つ手なし」(朝日新聞社)を読む。身近なホーム・ドクターの口から発せられた言葉を聞き、当時五十代であった著者が思ったのは、「<定年>て、あるんだ!」ということ。商家(老舗の和菓子屋)の子として育ち、作家として過ごしてきた小林氏は、「定年」や「老後」の観念が薄かったと告白し、自身の綱渡りにも似た不安定な生き方を開陳しながら、「自営業者と定年」について、真剣に、ユーモラスに考察した文章がおさめられた好著です。

たしかに、開業医には定年がない。わたしの父親は、「75歳になったら開業医の仕事をやめて隠居する」と公言していましたが、73歳で現役のまま、あの世に旅立ちました。祖父はどうかというと、父方、母方ともに、息子が医院の跡を継いで安心したとたんに、老後の生活を楽しむヒマもなく病死。母方の曾祖父にいたっては、95歳で老衰のために亡くなる直前まで診療しており、名古屋市医師会の最長老会員であることを誇りにしていました。もっとも、曾祖父の最晩年は、古くから親交のある患者さんを、日にひとりふたり診ていただけだったようですが。

町医者は死ぬまで働くのがあたりまえ、という家庭環境のなかで育ったので、わたしも小林氏と同様に、「定年」や「老後」についてのイメージがつかめません。世間を騒がせている年金問題にしても、平均的なサラリーマンをモデルにした説明や報道ばかりで、自営業者にはピンとこないのです。「商人の定年とは家督を長男にゆずって家業の第一線をしりぞく<隠居>であるが、商家の<隠居>は単なる定年後の老人ではなく、<大旦那(おおだんな)>と呼ばれる存在になる」と、和菓子屋の長男である小林氏は書いています。年配の患者さんたちが、わたしの父親のことを「大先生(おおせんせい)」と呼び、わたしのことを、そう若くなくても「若先生」と呼ぶのは、商家における「大旦那」と「若旦那」の関係とぴったり対応しているわけですね。宮崎医院においては、わたしの長男が家業を継いでくれるまでは、いくつになっても、わたしは「若先生」という地位でありつづけるのでしょうか。

父親にならって、75歳を開業医である自分の「定年」と仮定しても、まだ30年以上も現在の仕事をつづけることになる。その時間の長さに思いを馳せるとき、わたしの頭のなかに鳴り響くのは、ビートルズの名曲「ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード」なのであります。

The long and winding road 長い曲がりくねった道

that leads to your door あなたの扉へとつづく

will never disappear 決して消えることのない

I've seen that road before いつか見たことのある道だ

It always leads me here ぼくはいつもここへと導かれる

lead me to your door あなたの扉のなかへ連れて行っておくれ

稚拙な逐語訳で恐縮ですが、「定年」や「老後」とは無縁のプロフェッションを選択した人間は、死ぬまで「長い曲がりくねった道」をたどってゆくのだよ、という歌に聞こえませんか。「長生きも芸のうち」と言った落語の名人がいましたが、医者も長年の精進をかさねれば、芸術家のように、「円熟」といった境地に達することができるような気がします。「あなたの扉」のむこう側

から、こちらの様子をのぞいているであろう、今は亡き「大先生(おおせんせい)」たちから小言を頂戴しないように、今日も仕事にはげむ「若先生」でした。

<この曲もヒデヨシが歌うと「ざろんがんわでんろ」となってしまうのです

:ますむらひろし「アタゴオル物語」より>

「仲を裂かれるなら・・・ 老人ホームで殺人、67歳女性逮捕」 ゴールデンウィークが明けた6日、こんなニュースが流れてきました。事件がおこった場所は、宮崎医院と同じ西三河南部エリアに属する、安城市和泉町の養護老人ホーム。そこに入所していたSさん(67歳女性)は、6日午前2時50分ごろ、睡眠中の同じ施設の入所者であるHさん(68歳男性)を、エプロンのひもで首をしめて殺害した疑いで逮捕されたということです。報道によれば、男性のHさんは、前立腺がんで利尿剤を服用しているために、トイレが近く、夜間は女性のSさんが世話をしていたのですが、老人ホームでは夜間の男女同室を認めておらず、他の入所者から中傷されるようになり、このまま仲が裂かれるのなら、Hさんが死んでしまったほうがいいと思い詰めて殺害したと見られています。また、二人はホームを出て、市営住宅で暮らすのを希望していましたが、抽選にもれて悩んでいたともいわれています。(Yahoo!ニュース・読売新聞による)

「エプロンのひも」で絞殺とは、何とも哀しいニュースです。なぜ、このような事件が発生するのか?日本の介護福祉施設では、痴呆の有無にかかわらず、お年寄りたちを「童子」のように処遇することが一般的である、という事実から、この事件を考えてみましょう。高齢者が集まるデイ・サービスを覗いてみると、ここは幼稚園か?と錯覚するような、お絵かき、童謡の合唱、お誕生日会、お遊戯まがいの体操などの集団プログラムが、日常的に行われています。施設内の掲示などを眺めてみても、きれいな色紙などを用いて、幼児の施設とそっくりな飾り付けがなされていることに気がつくことでしょう。このような施設を利用する高齢者は、「純真な笑顔が素敵な、可愛いおじいちゃん、優しいおばあちゃん」であることが歓迎される(あるいは、要求される)わけですね。

ところが、そこに恋愛関係にある一組の男女が発生したらどうなるでしょうか?「大人なら誰でも抱くような、生々しい欲望とは、無縁な生活をおくる」というのが、介護福祉施設における「建て前」であるわけですから、当然のことながら「入居者どうしの恋愛は御法度」ですね。そのルールを破れば、他の入居者から「中傷」されることになります。他の入居者だって、童子ではなく大人なのですから、本当は恋愛してみたいのですが、施設のなかでは、そんな生々しい欲望は「抑圧」して生活しています。たまに、若いヘルパーさんのおしりをさわって、「あらあら、おじいちゃん、セクハラはダメッ!」なんて、たしなめられる程度で我慢してきたわけです。そこへ同じ入居者どうしで、堂々と(「ひっそりと」だったかもしれませんが・・・)、恋愛しているカップルを目の当たりにしたら、おもしろいはずがありません。「それは掟破りだ」と中傷することになりますね。楽園から追放されることになったカップルは、市営住宅のくじにもはずれて、思い詰めた女性が「エプロンのひも」で・・・ということなのでしょうか。

本年4月から、わたしは「西尾幡豆介護認定審査会委員」に任命され、毎月1回開催される審査会に出席することになりました。高齢者が介護保険によるサービスの給付を受けるには、市町村から「要介護認定」を受ける必要があります。審査会の役目は、認定調査員が行った調査に基づき、コンピューターが判定した「一次判定」の結果が妥当であるか、かかりつけ医による「主治医意見書」や、調査員が書いた「特記事項」などの書類を参照しながら検討することです。そして、審査会が出した結論(「二次判定」)が、最終的な「要介護認定」として採用されます。

あらかじめ用意されたデータや書類の文面から、申請者がどのようなお年寄りであるかを想像して、コンピューターが機械的にはじき出した要介護度(「要支援」、「要介護1〜5」の6段階に分かれる)が適切かどうかを考えるのですが、これがなかなかむずかしい。もちろん、委員の主観のみでは決められないように、全国一律の基準(新米の委員にとっては、非常に複雑かつ難解なもの!)が用意されてはいますが、最後はやはり医療や福祉の現場で育まれた、各委員の「想像力」が、判定の決め手になります。ひとつの審査会は5名の委員で構成されており、医師、歯科医師、薬剤師、保健、福祉の領域から選出されているのですが、審査会で議論してみると、医師であるわたしと、老人福祉のプロの委員とでは、申請者のお年寄りを理解する「想像力」の働かせかたが、微妙に異なっており、とても勉強になります。

事件が発生した安城の老人ホームでも、杓子定規にルールを押しつけるのではなく、自由な「想像力」を働かせて、このカップルの胸の内を推し量ることができていれば、彼女が深夜にエプロンのひもを彼の首にかけるような事態は、予防できたかもしれません。ひとくちに高齢者といっても、そこには65歳から100歳を超えるかたまで含まれるわけです。人生90年が当たり前の時代ですから、既存の「お年寄り」のイメージだけでは、その患者さんの生理や心理を、的確にとらえきれない場面が多くなるのも当然です。現代の高齢者は、最新の携帯電話をつかいこなし、恋もすればギャンブルもする、「新老人」なのですから。わたしたちのように、高齢者のケアにたずさわるものは、プロとしての「想像力」を駆使して、新しい時代を生きる人々のために、ケアの質を向上させる必要があるわけです。介護認定審査会では、新規と更新をあわせて、1回に約30名の申請を扱うので、任期である1年間に、合計すると約360名のお年寄りのプロフィールと出会うことになります。委員の仕事は大変ですが、自らのケア能力を高めるための、「想像力のレッスン」の場であると考えています。

<ただいま、診察室前のガーデンでは、

当院薬剤師が丹精した、バラが咲きみだれております>

「ばらという字はどうしても

覚えられない書くたびに

字引をひく哀れなる

夜明に悲しき首を出す

窓の淋しき」

(西脇順三郎「旅人かへらず」より)

2004年5月6日 「マエストロ藤浦と弟子たち」

ゴールデン・ウイークの幕開けとなる4月29日の夜に、町内の某所で大宴会に参加してきました。元・吉良中学校吹奏楽部顧問である、藤浦治志(ふじうら はるし)先生が、本年3月末で38年間の教員生活を終え、定年退職されたために、吹奏楽部OB会が先生をお招きして、お祝いの会を開いたのです。参加したOBは100名を優に越えており(最終的には、いったい全部で何人いたのやら?)、それが各学年別に分かれて、大広間に集結した様子はまさに壮観。上は50歳を越えた長老OBから、下は30歳なかばまで、世代はちがいますが、全員が先生の指揮棒のもとで、合奏した音楽の仲間たちですから、その宴会が盛り上がったのも当然のことです。また、久しぶりにお会いしたOBのみなさまから、「宮崎医院のホームページ、見てるよ」と声をかけていただき恐縮しております(吹奏楽部&OB会のホームページにリンクが貼られているので、そこを経由して訪問してくださったようです)。

昭和41年に大学を卒業された藤浦先生は、新任の音楽教師として吉良中学校に赴任されました。学生時代から吹奏楽の指導を研究されていた先生は、吉良中に吹奏楽部を創設し、15年の長きにわたり顧問をつとめられました。まさに、ゼロからの出発だったわけですが、在任中、全国大会(全日本吹奏楽コンクール)に通算5回出場という輝かしい業績を残されました(業績の詳細はこちらをごらんください)。音楽とは無縁だった田舎の中学生たちを相手にして、たった数年のうちに、全国で通用するレベルまで鍛えるのは、本当に大変な仕事であったと思います。

わたしは、小学6年生の時に、吉田小学校へ訪問演奏にやってきた、吉良中吹奏楽部の演奏を初めて聴き、ガーンとショックを受けるほどに感動。中学に入学後は、迷わず吹奏楽部に入部して、生涯の友となるトロンボーンを手にすることになりました。当時は、黄金時代のまっただ中で、大晦日と正月三賀日以外はすべて練習(もちろん日曜日もなし!)というハードな日々でしたが、中2の時は秋田市で、中3の時は横浜市で、各々開催された全国大会に出場することができて、一生忘れられない体験となりました。まだ、高校受験のための塾通いなどが盛んになる前の、のんびりとした時代でしたから、中学校生活のすべてを、クラブ活動に捧げることができたわけです。

このような体験を共有するOBたちの結束はかたく、卒業後も後輩の指導にあたったり、吹奏楽部の定期演奏会では、OBバンドとして演奏活動を続けています。姿かたちは、もはやオジやオバとなってしまいましたが、楽器を持たせれば昔取った杵柄、まだまだ若いものには負けません?そろそろ、吉良町の偉い人たちにはたらきかけて、われらがマエストロ(巨匠)藤浦治志と、その弟子である吉良中吹奏楽部OBバンドを、町の「重要無形文化財(人間国宝ならぬ人間町宝!)」に認定してもらいましょうか。

新緑の季節を迎えると、地域の開業医は学校健診の仕事で忙しくなります。これは、「学校保健法」という法律で、小、中、高校、大学、専門学校などには、年1回の内科健診が義務づけられているからです。昨年度より、わが母校である、吉良中学校の校医を拝命したわたしも、先週から今季の学校健診が、各学年別にスタートしました。

昨年は、初めて経験する仕事で、勝手がわからず、学校が用意したセッティングのままで、生徒を整列させて、次々に聴診器を当てていく、昔ながらの健診スタイルで実施しました。しかし、わたしが担当するのが、中1〜中3の女子生徒ということもあり、こちらの耳元で、キャーキャーと黄色い声(古い比喩?)をあげるは、両手両腕でがっちり胸をガードして、聴診器を当てさせないようにするは、とても診察で異常を見つけるのにふさわしい状況ではありませんでした。

今年は、わたしの提案で保健室ではなく、相談室のような小部屋に、「仮設の診察室」を設営してもらいました。その小部屋は、日常の学校ぽさを隠して、非日常的な、病院ぽい雰囲気となるように、怪しい診察用ライトなど灯して演出(!)してあります。この「学校に出現したクリニック」に、養護教諭が看護師役となり、生徒をひとりづつ呼び込む健診スタイルに変更してみたのです。集団では狂騒状態の女子中学生も、ひとりひとり個室に隔離してみると、非常におしとやかな女性に変身です。個人のプライバシーにも配慮がゆきとどき、静かに問診、診察が可能となりました。もちろん、昨年度と比較すると、時間は多少とられることにはなりましたが・・・

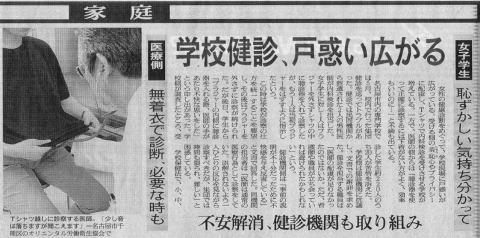

下の写真は、昨年の健診シーズン後に、朝日新聞(名古屋版)の家庭欄に掲載された記事の切り抜きです。健診を受ける女子学生の羞恥心を尊重するか、正確な診断のためには、着衣をとることも必要であるとする、学校医の主張を尊重するのか、という学校健診の問題点を提起した内容となっています。社会ではセクハラが問題化し、医療現場では患者さんのプライバシーを守ることが必須となっているのに、学校での健診と言えども、その風潮に無関心でいるというわけにはいきません。

学校健診では強い羞恥心を抱く女子学生も、いったん病気になって医療機関を受診したときには、素直に医者の診察を受ける。つまり、健診を受ける「環境」が大きな問題なのです。最近、医療業界では、医療機関における「アメニティ(居心地の良さ、環境の快適性)」が非常に重要視されるようになってきました。この考え方を導入するならば、「学校健診のアメニティ(環境の快適性)は最低、最悪」ということになります。日常的な「中学校」という空間のなかで、着衣を脱ぐのが恥ずかしい。クラスメートや教師の視線にさらされながら、診察されるのがイヤだ。これはあたりまえの感情であり、大人だって同じような環境での健診や診察は望まないでしょう。

今回、中学校に「仮設の診察室」を設けて実施した健診が成功したのは、この「アメニティ」を(できる範囲で)改善したからだと思います。病院や診療所で診察を受けるときと同じ、あるいは、似たような環境にすれば、さほどの抵抗もなく診察することが可能ということでしょう。これからも、女子中学生のみなさんの「乙女心」を傷つけることなく、医学的にもレベルの高い健診が続けられるように、「学校健診のアメニティ」を考える学校医でありたいと思います。

<健診をめぐる医者と乙女心の攻防戦を報じた新聞記事>

おまけ 「はみだし院長日誌・春風駘蕩編」

4月20日深夜に、何気なく宮崎医院HPを開いた。

そのとき、院長の酔眼に飛び込んできたのは、

アクセスカウンターの「7777」の数字!

いままで、個人のHPなどで、「カウント ゲット!」などと、

はしゃいでいる人々をみて、バカにしていましたが、

いや〜、いざ自分がゲットしてみると、うれしいものなのですね。

(もっとも、アクセス解析を頼んでいるわけではないので、

わたしがゲットしたものであるという証拠はないのですが。)

この日誌の読者諸兄にも、それを見せたくて、

思わず画像保存してしまいました。

次に7がならぶのは「77777」回目のアクセス時。

いったい、いつのことやら・・・

4月から入学や就職されたみなさま、新しい生活は順調でしょうか? 慣れない環境や人間関係のために、緊張の連続という場面も多いかと思いますので、週末はゆっくり休養されることをおすすめいたします。

重症な花粉症患者であるわたしにとって、桜の季節に外出するのは、とても危険な行為。例年ならば、お花見のさそいもお断りして、締めきった室内にジッとこもっているのですが、今年はちがいます! 観測史上最低とも噂される、少ない花粉飛散量のおかげで、今シーズンの花粉症は本当に軽い。このチャンスを逃すものかと、先週末は夜桜見物に出撃いたしました。

わが家のおすすめ「お花見スポット」は山崎川(名古屋市・瑞穂区)の桜並木です。特に名古屋市立大学薬学部の裏手あたりに行くと、ライトアップされた桜が川に映し出されて、幻想的な美しさに息を呑むほど。山崎川での花見を好む理由は、宴会ができるようなスペースがないので、酔っぱらいはいないし、カラオケの騒音に邪魔されることもなく、川縁を散歩しながら純粋に桜を楽しめるところにあります。

春の光のなかで、風に舞う花びらを眼にすると、なにか心が騒ぐ。「ひさかたの ひかりのどけき はるのひに しづこころなく はなのちるらむ」と詠んだ紀友則や、この歌を百人一首のひとつに選んだ藤原定家が生きた王朝時代から、現代のわたしたちに至るまで、日本人は散る桜に寄せる独特な感受性を大切にしてきました。往診の車を走らせていると、窓の外に広がる景色は、「ひかりのどけき」という言葉そのままの、穏やかな春の光に満ちています。しかし、海の向こうでは、戦争やテロによる殺戮が横行しており、「しづこころなく」散っているのは、桜の花びらだけではない、ということを忘れるわけにはいきません。

<4月3日、山崎川でライトアップされた夜桜を見物>

「過去の院長日誌を読む」へもどる

トップページへもどる