トップページへもどる

2003年9月27日 「逮捕しちゃうぞ! 〜医師と刑事責任について考えてみる〜」

「医師3名逮捕」という見出しを目にしてドキッとしました。そう、慈恵医大青戸病院で発生した、未熟な内視鏡手術により男性が死亡した例の事件の報道です。昨今では、医療事故のニュースそのものは珍しくもなんともないのですが、今回の事件で「ドキッとした」のは、医師個人が刑事責任を問われて警察に逮捕されたことです。

医療ミスに対する制裁の方法としては、民事処分、行政処分、そして今回の事件のような刑事処分の三つがあります。「民事処分」とは、医療機関に対して、患者に発生した損害の賠償を求める民事裁判をおこし、個々の判決に基づく損害賠償金の支払いという処分を受けることです。「行政処分」とは、ミスをおかした医師が、医師法の規定により、監督官庁である厚生労働省から、「医業停止」や「医師免許取り消し」などの処分を受けることです。これに対して、刑事処分とは医師個人の社会的責任を追及するのが目的であり、「業務上過失致死」などの罪名が確定すれば、罰金・懲役・禁固などの処分を受けることになるわけです。

これまでは、医療事故が発生すると民事裁判で争われることがほとんどであり、刑事処分を受けるケースはごくまれでした。その理由としては、刑事処分のほうが民事処分よりも、医療者側の過失と患者の被害との因果関係をより強く立証する必要があるので、専門的な知識が要求される医療事故の捜査に、警察当局が消極的であったからだといわれています。ところが、最近では医療事故の増加や、医療に対する不信感の高まりなどの影響もあり、被害者が警察に届け出て、医師の刑事責任が追及される事件が増えてきました。しかし、その場合でも医師は書類送検されるだけであり、今度の事件ように、医療ミスが原因で医師が逮捕拘禁されるというのは初めてではないかと思います。この事件を、警察がそれだけ重くみているということでしょうが、今後は医療ミスをおこせば積極的に(?)逮捕するぞというアピールでもあるような・・・

今回の事件は医療ミス以前の問題であり、執刀医の医師としての資質が問われるべきものです。そう言う意味では、刑事処分のみならず、「医業停止」や「医師免許取り消し」などの行政処分も検討されることと思います。民事処分の賠償金が高額であっても、医療事故用の保険に入っていれば、そちらから支払われるのであまり困りませんが、医師にとって最も恐ろしい処分は、「医師免許取り消し」なのです。ところが、医療ミスで刑事責任を問われた医師でも、免許取り消しの行政処分を受けることはほとんどありません。なぜなら、これらの処分は「医道審議会」という厚労省の諮問機関が決定するしくみで、審議会のメンバーはみんな医師であるからです。つまり、「身内に甘い」ということですね。

この手の事件が報道されるたびに、日本の医師たちの風土に、「ピア・レビュー(peer

review)」の伝統・習慣がないことが悔やまれます。「ピア・レビュー(peer review)」とは、適切な訳語がないのですが、欧米の医療界において「同僚・仲間による検閲」というような意味で使用されている言葉です。医師というプロフェッショナルの集団の内部で、技能や倫理に問題のあるメンバーがいないかを、お互いにきびしくチェックしあうことがピア・レビューなのですが、問題を指摘されても改めないメンバーが存在する場合は、その集団の責任においてそれを排除するという、一種の自浄作用のためのシステムとして働いているわけです。このシステムが存在するために、欧米では刑事処分に至る前に、医師会や病院内の委員会による厳しい処分が下されて、問題のある医師は仕事ができなくなるようです。これは医師というプロの集団が、社会全体に対する責任を全うするための制度に他なりません。

ところが、日本の医師にはピア・レビューの伝統や習慣がありません。もし、それがあれば今回のような事件は未然に防ぐことができます。なぜ、上司である診療部長は、無謀な内視鏡手術を計画した執刀医に対して、それを中止するように助言をしなかったのでしょうか?なぜ、助手についた後輩医師、麻酔をかけていた医師、手術室のナースたちは、内視鏡による摘出をあきらめて、早く安全な開腹手術に切り替えるように、執刀医を説得できなかったのでしょうか?それはピア・レビューの習慣がないからです。教授を頂点する医局制度が支配する日本の大学病院では、身分の下の医者が、上の医者を批判することは歓迎されないのです。さらに、自分の受け持ち患者のことについて、他の医者に口をはさまれることを極端に嫌うのが、日本の大学病院の平均的な「主治医」像であると思います。これでは、ピア・レビューどころではありません。米国式をそっくり輸入した市中病院で教育を受け、ピア・レビューを当たり前のこととする診療の姿勢を刷りこまれているわたしの眼からみると、大変残念であり、憂慮すべきことに思われます。

医療者に対する国民の不信感は増大しており、信頼を回復することは容易なではありません。警察のお世話になるような医者を輩出しないようにするためには、われわれ一人一人が「プロフェッショナルとしての矜持と責任」を強く持って行動するしかない。パトカーで護送され、衣服で顔をかくして警察署に入っていく同業者の姿をテレビで見ながら、そう思いました。 (今回の日誌は、日経メディカル2003年6月号掲載の「特集 医師と刑事責任」を参考にいたしました。)

「100歳をこえたお年寄りの人口が日本全国で2万人を突破!」というニュースが、敬老の日を前にして流されました。2万人といえば、宮崎医院のある吉良町の総人口とほぼ同じ。「人生は90年ある」と考えなければいけない時代が本当にやってきたようです。

大ベストセラー「生きかた上手」の著者であり、わたしが聖路加国際病院内科在職中にご指導いただいた日野原重明先生(聖路加国際病院名誉院長・理事長)は、90歳をこえても現役の内科医としてエネルギッシュに活躍されています。その日野原先生が提唱されている「新老人運動」というのをご存じですか?

「たとえある程度の老化や軽い生活習慣病があっても、健康感をもち、自立して生きがいをもって生活してしている75歳以上の老人」を「新老人 Senior Citizen」と呼ぶ。そして、新老人は「愛すること」、「創めること(はじめること)」、「耐えること」の三つの項目をめざして生活することを勧めるのが「新老人運動」なのです。先生は「新老人運動」を展開するために、全国各地で「新老人の会」を立ち上げ、講演活動や調査研究を精力的にこなしていらっしゃいます。

新老人の目指す生活項目のうちで、「創めること(はじめること)」というのは、「75歳以上になっても、今までやったことのない文化活動、運動、ボランティア活動などに挑戦してみれば生きがいが生まれてくる」というもので、いかにも日野原先生らしい提案であると思います。実際に、この「新老人」の定義にあてはまる高齢者は、宮崎医院に通院されている患者さんのなかにも、たくさん見うけられますが、はたして自分が75歳になっても同じように活動できるものか・・・

<日野原重明先生と研修医時代のわたし(当時26歳、若い!):平成元年聖路加国際病院にて撮影>

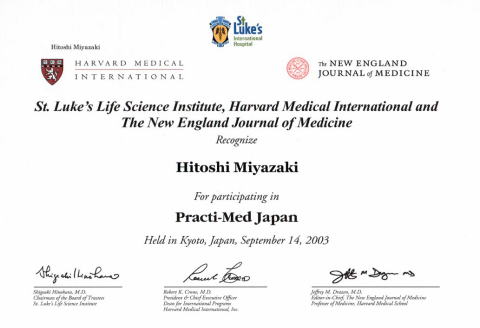

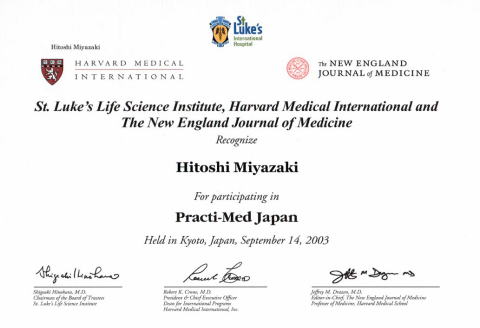

敬老の日の前日にあたる9月14日に、「新老人」代表である日野原先生が主催される国際セミナーが京都で開催されたのでわたしも参加してきました。これは「新老人運動」とは関係がない、「第2回 聖路加/ハーバードメディカルインターナショネル プライマリー・ケアセミナー (Practi-Med Japan 2003)」という集まりで、聖路加国際病院に付属する聖ルカ・ライフサイエンス研究所と、アメリカのハーバード大学医学部が共同で開催したものです。

朝8時半から夕方6時まで、日米のプライマリ・ケア(日常よく遭遇する病気に対するケア)の専門家と、全国から集まった約400名の参加者が、「気管支喘息」、「上気道感染症」、「心臓病の予防」、「うつ病」という4つのテーマについてみっちりと討議しました。ハーバード大学医学部の教員たちの講義は、非常に明解で刺激に満ちており、われわれが日本のプロ野球選手だとすれば、むこうはメジャー・リーガーの実力と言ったところでしょうか。日野原先生も、わたしたちと一緒に最初から最後までセミナーに参加されたばかりでなく、活発にご質問もされていました。おそるべし「新老人」パワー!

<セミナー終了後に、こんな立派な修了証をいただきました。左下が日野原先生のサインです。>

8月下旬から9月のあたまにかけて、多忙な生活をおくっていたので、お久しぶりの「日誌」となってしまいました。きびしい残暑のなか、どんなスケジュールをこなしていたかご紹介すると・・・ 8月31日が締め切りになっている「糖尿病診療マスター」の原稿がなかなか完成せずに、8月下旬はそれにかかりっきり。29日:やっと書き上げた原稿を出版社に郵送。30日、31日:日本血液学会に出席するために一泊二日で大阪へ出張。9月1日:産業医の実地研修でビール工場見学。2日:終日8月分の保険請求用レセプトのチェック。3日:午後は栄の県医師会館にて新規開業医を対象にした保険医療の「個別指導」なるものを受け、夜は某製薬会社の岡崎営業所にて社員研修のため「白血病」について約90分の講演。これでは、ホームページを更新する余裕などありません。

そんな日々のなかで、産業医の実地研修の会は楽しい「おとなの社会見学」でした。「産業医」というのは会社ではたらく労働者の安全や健康を守る医師のことです。わたしも町内の企業の産業医を拝命しているのですが、日本医師会が認定した「産業医」の資格は5年ごとに更新しなければなりません。その更新の条件として労働衛生に関する講習会への出席や、今回のような実地の研修が義務づけられているのです。今回の視察先は名古屋市守山区にあるアサヒビール名古屋工場ということで、ビールを愛するものとしては参加しないわけにはいきません。

当日は午後1時に栄の愛知県医師会館前に集合して観光バスで工場へと向かいました。バスで走ること約40分、矢田川にかかる橋を越えてしばらくしたら、銀色に輝くタンクの群(中味はすべてビール!)が目の前にあらわれます。われわれ産業医研修会ご一行様は、にこやかな案内嬢の説明をききながら約45分で工場の様々な工程を見せていただきました。この工場だけで年間に約5億本のビールを製造しているとのことですが、日本人ってそんなにたくさんのビールを飲むのですね。見学終了後はきれいなゲストハウスでお約束の試飲会となりました。やはり工場で飲むできたてのビールはうまい!「スーパードライ」と「富士山」という名古屋工場だけで生産しているプレミアムブランドの生ビールをいただきましたが、たいへんけっこうでした。これで解散ならよいのですが、そこはお堅い研修のこと、工場視察に関するレポートをその場で書いて提出しなければ更新の単位はもらえません。ほろ酔い状態で、「この工場で問題となる労働衛生問題を指摘し、その対策を記せ」という設問のレポートをやっつけてビール工場を後にしました。こんな企画ならまた参加したい?

<アサヒビール名古屋工場:このタンクの中でスーパードライを発酵させているんだって>

「過去の院長日誌を読む」へもどる

トップページへもどる