バンコクの空港で乗り換え |

世の始まりはカオス(混沌)からで, そこから、ガイア(大地)が生まれた。ガイアは母なる大地で、一番初めの神である。

ガイアは眠りながら、天空ウラノスを生み、ウラノスはガイアの子であり、夫でもある。二人は地上に木、花、鳥、獣を生み出した。

そのほか、三人の百腕巨人(ヘカトンケイル)、三人の一眼巨人(キュプロクス)、多くの巨神族を生んだ。しかし、天空ウラノスは彼らを地下のタルタロス(地獄)に幽閉した。権力を奪われないように、天空ウラノスは雨を降らせ湖や海ができた・・・・で始まるギリシャ神話の地、アテネに下りた。 |

空港から外部に出たギリシャ、アテネは暑かった。しかし、湿度が低く、木陰に入ると凌ぎい。

ギリシャのは国土面積は131,990km2

で、日本の約3分の1。このうち本土は全体の約80%、残りはイオニア海やエーゲ海に浮かぶ島々の面積である。 |

アテネの空港を降り、バスに乗り換え |

オリンピックスタジアム |

オリンピックスタジアム (Panathinaiko Stadium)

1896年、第1回の近代オリンピックがこの競技場で開かれた。

紀元前331年、パンアテナ大祭の競技場として造られ、当時は観客席がまだなかったため、丘の斜面から見物していたという。

ローマ時代にヘローデス・アティスコによって再建された後、廃虚となり、麦畑になっていた。

現在の競技場は第1回近代オリンピックの開かれる前年に、アレキサンドリアに住むギリシア人の富豪アベロフの援助を受けて原初の図面に従って再建され、大理石の観客席に、現代と異なり馬蹄形をしたトラックなどが特徴である。 |

オリンピックスタジアム付近を歩いていた時、衛兵の交替儀式に出会った。よほど訓練されているらしく、顔色一つ変えず、決められた動作を続けていた。

、 |

衛兵の交替儀式 |

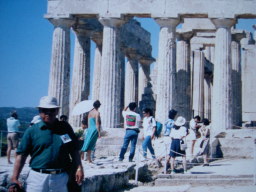

アクロポリスの丘 |

アクロポリスの丘 (Acropolis)

2500年の歳月を越え、青い空と強烈な日差しの下、古代建築群が白亜の姿を見せている。パルテノン神殿を始めとする多くの神殿が建ち、様々な門、博物館を含む、ギリシアのシンボルともいえる聖なる丘である。

ギリシアを代表する古代遺跡で、アクロポリスとは「丘の上の都市」の意。入り口は丘の西側で、ブーレエの門、その上部に勝利の女神ニケを祭ったアテナ・ニケ神殿、プロピレア(前門)を進むと紀元前5世紀に完成したパルテノン神殿が現れる。。北側にはエレクティオン神殿、丘の下方にはヘロデスアティコス音楽堂、ディオニソス劇場がある。

|

ゼウスの一族は、オリンポス山にすみかを定め、「オリンポスの12神」と呼ばれ、12神は、天空を司るゼウス、海神ポセイドン、ゼウスの妻ヘラ、穀物の女神デメテル、かまどの女神ヘスティア、知恵の女神アテナ、鍛冶の神ヘパイストス、戦争の神アレス、太陽神アポロン、狩猟と月の神アルテミス、美の女神アプロディテ、商人・旅人・盗人の神ヘルメス、酒・演劇の神ディオニソスである。 ここはそれらに関わりのある地である。

全能の神 ゼウス |

アクロポリスの丘より海の方を眺めて

|

アクロポリスの丘より |

パルテノン神殿 (Temple of the Parthenono)

アクロポリスの丘の上にある、ドーリス様式建築の最高芸術と讃えられる女神アテナを祭った神殿。

紀元前5世紀、ペルシャに破壊されたアクロポリスの再建を目指し、指導者ペリクレスのもと、約15年の歳月をかけて完成された。正面と後ろに8本ずつ、側面に17本のドーリス様式の円柱が並んでいる。

白い大理石を用いた建物は、今も荘厳で美しい。横幅31メートル、奥行き70メートル、高さ10メートル、特徴として、柱は10-11個の石の輪が重ねられて造られており、正確に組み合わされているため、継ぎ目は全く感じられない。また、柱の中ほどを膨らませたエンタシスと呼ばれる方法が用いられ、遠くから見たとき、まっすぐに見える。 |

パルテノン神殿のの全景

|

パルテノン神殿 |

|

パルテノン神殿の脇から見下せるディオニソス劇場 |

ベリーダンスショー (Belly Dance)

きらびやかでエロティックな衣装を身につけた踊り子が腰をくねらせて妖艶な動きを見せるベリーダンス。

古代エジプトにその源を発し、アラブ音楽との融合によってより刺激的に発達したといわれている。20世紀半ばの一時期は肌の露出を禁止されるなどしたが、観光客の増加にともなって人気が上がり、再び本来の姿を取り戻した。

|

(ロールオーバー効果) |

ベリーダンスショーに誘われて

(ロールオーバー効果) |

今は観客を舞台に上げ、一緒に踊る等の趣向を凝らしている。

筆者も舞台に挙げられ一緒に踊った。

|

エジプト・トルコ等、アラブ全域で踊られる女性による即興のソロダンス。腹部や腰をくねらせて踊るため、欧米ではBelly(=腹部)Danceと呼ばれていますが、アラビア語ではRaks

Sharki(=東方の踊り)と呼ぶ。

ベーリダンスは、オスマントルコに始まり、その後400年のオスマントルコによるアラブ支配の中でアラブ全域に広がったというのが、現在の一般的な説で、オスマントルコの王宮の奥深いハーレムに仕える女性達が、王のために踊ったのが始まりとされている。 |

ベリーダンスショー |

|

サロニコス湾クルーズ エギナ島 ポロス島 イドラ島

アテネから80分、サロニコス湾をめぐる1日クルーズで訪れるエギナ島に行った。

船に乗るとき、ギリシャの民族衣装をつけた、二人のギリシャ人が看板に立ち、乗り込んだ人と一緒に記念写真を撮った。

左の写真がそれで、筆者も強制的に写真を撮られた。 |

| 右の写真は筆者の妻で、同じく、強制的に写真を撮られた。 |

|

アフェア神殿 |

エギナ島に到着し、港の前のカザンツァキ通りには、タベルナやカフェが立ち並び、タクシーや観光馬車が客待ちをしている。港から徒歩10分ほどのアポロン神殿は、1本の柱と土台の一部が残るのみとなっている。島の最大の見どころは、紀元前5世紀に建てられたドリス式神殿のアフェア神殿。アルカイック期の代表的な神殿で、美しい姿を今に残している。神殿が建つ丘からアギア・マリナ湾を見下ろす景観は素晴らしい。2つの神殿からの出土品は島の博物館に展示されている。またこの島は、紀元前10~7世紀ごろは地中海貿易の中心地であり、アテネと勢力争いが絶えなかったという。

|

古代に海洋貿易の拠点となっていたエギナ島は、陶器や松材、ピスタチオ栽培などが盛んでギリシアでも裕福な島といえる。

エギナ・タウンから東へ12㎞程いったところには島の守護神アフェアの神殿(Temple

of

Aphaia)が建っている。紀元前6~5世紀に造られたものでドーリア式のこのアフェア神殿は保存状態が良く、古典時代初期の最高傑作の一つと言われている。エギナ島で採れる石灰岩で造られた石柱は32本中24本が今も残っている。また、ここからの景色も素晴らしく、エギナ一番のリゾート地アギア・マリーナ(Agia

Marina)のビーチが美しい。

神殿へ行く途中にはアギオス・ネクタリオスの聖域があり、修道院には巡礼者が絶えない。 |

|

船上にて |

サロニコス湾をめぐる1日クルーズで船上での記念撮影

|

| イドラ島 美しい海と強烈な太陽、魅力溢れる島 |

|

|

有名なアクロポリスの神殿ではなく、それよりずっと小さなアフェアの神殿。アクロポリス以外でこれだけ原形をとどめた神殿は少ない。。アルカイック期の代表的な神殿、美し |

桶川から参加し、一緒にになった人と記念撮影

く保存状態が良い |

|

街角で業者に撮られる |

ゼウス・

街中を散歩 |

| 船上からの風景 |

|

|

ポセイドン・ハデスは、それぞれオリンポス山最高の兄弟神、

ゼウスは天空を、ポセイドンは海を、ハデスは冥界をおさめた。

|

イタリア

ローマの観光が始まった。人口:約280万人。紀元前8世紀に町が築かれ、古代世界の中心地として栄え、現在でも市内に古代遺跡が点在するイタリアの首都えである。

カトリックの総本山ヴァチカン市国があり、フォロ・ロマーノ、コロッセオなどの壮大な古代ローマ遺跡、大教会、世界的に有名な博物館・美術館などがある。

古代遺跡も時の流れには勝てず、各所で修復工事が始まっていた。 |

|

昼食をとったローマーの一画 |

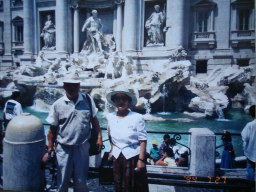

トレヴィの泉 (Fontana di Trevi)

1734年に法王クレメンス12世が催した噴水設計コンテストで優勝したニコラ・サルヴィにより1762年に完成した、ローマ有数の観光名所である。

後ろ向きにコインを投げると再びローマに来ることができ、2回投げると好きな人と結ばれるという言い伝えがあり、泉の前はコインを投げ入れる人でいっぱい。

|

| 古代ローマ時代、ローマ市の人口150万人もの生活を潤していた水路は、ローマ帝国の滅亡とともに破壊されてしまった。 ルネッサンス期に古代の水路を修復して多くの泉が再現され、その中の一つとしてこのトレヴィの泉が有名である。 |

トレヴィの泉 |

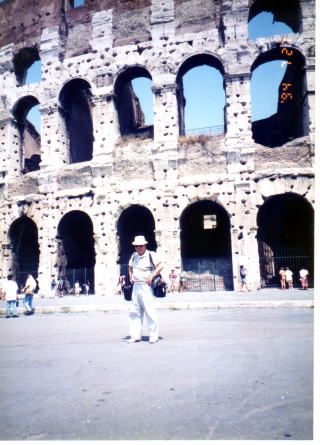

コロッセオ |

コロッセオ(Colosseo)

紀元80年に完成した、周囲527m、高さ57mの楕円形の競技場。コロッセオは古代ローマの象徴でもあり、最大の建造物でもある。

1階が貴賓席、2階が一般庶民、3階は立見席と分けられており、合わせて73,000人を収容できたともいわれる。

各階に並ぶアーチ型の席は1階はドーリア式で大理石張り、2階はイオニア式で木製、3階はコリント式と異なる様式が用いられた。

コロッセオで行われていた競技は、剣闘士たちの戦いだけでなく、囚人やキリスト教徒を猛獣に襲わせる残酷なショーもあった。

東西南北には主な入口があり、北口は皇帝の席に通じ、西口は剣闘士の入場門、東口からは出し物の犠牲者になった死者を運び出していた。 |

サンタ・マリア・イン・コスメディン教会

(Chiesa di S.Maria in Cosmedin)

教会の入口にある「真実の口」(Bocca della Verita)で有名な教会である。 映画『ローマの休日』で紹介されてからすっかり名所となった。

「真実の口」には、嘘つきが手を入れると、喰いちぎられるという言い伝えがある。ここを訪れる人はみな口を開けた海神トリトーネの円盤型レリーフの前に並び、ちょっと心配そうに、口の中に手を入れている。 我々もその一人であった。 |

「真実の口 |

|

サンタ・マリア・イン・コスメディン教会には12世紀に建てられたロマネスク様式の鐘楼も見どころのひとつである。

教会前のボッカ・デラ広場(真実の口広場)のかたすみには、1世紀ごろの円形の建物ヴェスタ神殿(Tempio

di Vesta)と紀元前3世紀の長方形の建物フォルトゥナ神殿(Tempio della Fortuna Virile)の2つがほぼ完全な姿で残っている。 |

|

サンピエトロ寺院 (Basilica di San Pietro)

面積約44万平方m、人口約1,000人ほどの世界最小国家ヴァチカン市国の大寺院で、世界のカトリック教会を支配する総本山である。

キリスト12使徒の1人サンピエトロ(聖ペトロ)の墓の上に、コンスタンティヌス帝によって350年頃建てられた教会がその前身。16世紀に大改築する計画を法王ユリウス2世がたて、その後建築家ブラマンテをはじめとし、時代を代表する芸術家ラファエロ、ミケランジェロ、ベルニーニなど10人の手と120年の歳月をかけ、1626年に完成した。 |

サンピエトロ寺院

|

サンピエトロ寺院 |

ミケランジェロはブラマンテの計画を生かし、現在見られる中央に大きな「クーポラ」(円屋根)を載せる計画をたてるが、工事は彼の死後に行われた。クーポラの高さは地上132.5m、直径42.5m、頂上からはローマを一望できる。

|

ヴァチカン市国の入口となる大聖堂前は、サン・ピエトロ広場(Piazza San Pietro)と呼ばれ、イタリア・バロックの巨匠ベルニーニのデザインによる長径240mの楕円形の広場で、最大40万人を収容できると言われており、いつも世界各国からの観光客や巡礼者で賑わっている。

入ってすぐ右に、ミケランジェロ25才の時の傑作「ピエタ」がガラスのケースに収められている。またこの作品は、現存するミケランジェロの作品の中で、唯一署名が残されているものである。 |

サンピエトロ寺院 |

入り口のガラスのピラミッド |

フランス

人口:約219万人。フランス北部セーヌ河中流に位置する首都。パリ発祥の地シテ島を中心に市内は20区に分けられている。2000年余の歴史があり、芸術・美食・花の都として今もなお人々を魅了している。

ルーブル美術館 (Musee du Louvre)

400の展示室に約3万5,000点もの美術品を公開している、世界有数の巨大美術館。古代美術から19世紀半ばの西洋美術まで、その展示・所蔵品は多岐にわたるが、所蔵作品は総数約30万点ある。

紀元1200年、フランス王フィリップ・オーギュストは住居の官殿とは別に、現在のルーブル宮殿方形官の1/4に相当するルーブル城砦を建造した。1546年、フランソワ1世の命により、城砦の基礎の上に当世風の宮殿を建設することとなり、その後のアンリ2世、シャルル9世、アンリ3世らの時代に宮殿の西翼棟と南翼棟が建造される。途中宗教戦争により工事は中断。その後もルイ13・14世、ナポレオン1・3世らにより宮殿建設は続けられたが、パリコミューンによって破壊され、現在の姿に近く再建されたのは第2次大戦前である。。e |

フランソワ1世の12点の絵画のコレクションからスタートし、歴代の王を経て美術品が増え、ナポレオン1世が敗戦国から芸術作品を貢がせ美術館を充実させた。

大統領ミッテランにより、リシュリュー翼棟を美術館に組み入れ、中国系アメリカ人建築家のガラス張りのピラミッドを入館受け入れとする計画が実行された。

|

|

ノートルダム寺院 |

ノートルダム寺院 (Cathedrale Notre-Dame de Paris)

2千年前より、ガリア=ローマの寺院、キリスト教のバジリカ聖堂などが、時代に応じて建てられていた人々の祈りの場所に、1163年モーリス・ド・シュリー司教によりノートル・ダム寺院の建築が着工され、約200年の歳月を要して完成させた。

フランス史に残る数々の儀式や祭典、葬儀などがとり行われる舞台となったが、フランス大革命下には、国民議会や国民公会が教会財産を没収し政教分離を推進したため、司教は追放され祭式は禁止となり荒廃の憂き目にあうが、その後ナポレオンによりノートル・ダムは再び教会の運営となる。 |

1804年には、ルーブル美術館のダビッドの絵に描かれている「ナポレオンの戴冠式」の豪華な祭典が行なわれた。

寺院の正面の3つの入口は、向かって左から「聖母マリアの扉」「最後の審判の扉」「聖アンナの扉」と名付けられ、文字の読めない信者達が、聖史や聖人伝を目で見て学べるように、各テーマを繊細なレリーフで刻み、石の聖書となっている。

又扉上の28体の彫刻は、キリストの祖先であるユダヤとイスラエルの諸王の像。

|

ノートルダム寺院 |

コンコルド広場 |

コンコルド広場 (Place de la Concorde)

パリの地理的中心に位置し、凱旋門に通じるシャンゼリゼ大通りの起源。

18世紀後半にルイ15世の騎馬像を設置するために整備された。フランス革命時、この広場に据えられたギロチンでルイ16世、マリー・アントワネットらの首がはねられた。八角形の広場の各隅には往時の8大地方都市を象徴する8彫刻が立っているが、ギロチンはブレスト像がある辺り。

処刑の露と消えた人は革命の立て役者だったダントン、ロベスピエールらを含む1,343人。84,000平方mの広場にぎっしりと市民が詰めかけ、断頭の度に大歓声を上げたという。自由を求める戦いの狂熱と残酷の舞台となった。

名称は「ルイ15世広場」から革命時に「大革命広場」、革命後に国民和解を願って今日の「コンコルド(調和)広場」となった。中央には1833年にエジプトからルイ・フィリップ王に贈られた高さ23mのオベリスクがそびえる。ルクソール神殿跡から発掘された一枚岩で、エジプト古代文明の数ある遺物の中でも屈指のもの。 |

|

|

凱旋門 (Etoile Arc de Triomphe)

凱旋門から伸びるシャンゼリゼ大通り、元は草原だったこの地に、1616年マリー・ド・メディシスが「女王の遊歩道」を建設したことに始まる。

その後並木を植え、ギリシア神話の楽園「エリューオン」(神々に愛された人々が死後幸福な生活を営むとされた野)にちなんで、シャンゼリゼ(エリゼの園)と名付けられた。18世紀末には、円形劇場風になった芝生の中央から5本の並木道が伸びていたこの場所に、ナポレオンの命令により、フランス軍の栄光を称える巨大なアーチ型の門が建造された。

凱旋門は1806年の着工から30年後の1836年に完成し、1854年オースマンにより7本の新たな大通りが造成され、現在の凱旋門を中心とする12本の放射状に伸びる大通りの型となる。古代に着想を得た、高さ49.54m、幅44.82mのこの凱旋門は、大量の高浮彫り彫刻で飾られている。

特に、シャンゼリゼ側右面の「1792年の義勇兵の出陣」通称「ラ・マルセイエーズ」はリュードの傑作で、普墺戦争時の義勇軍出陣の様子を描いたもの。また現国歌「ラ・マルセイエーズ」はその時のテーマ音楽である。左側の「1810年の勝利」は、ウィーン講和条約を祝うものである。

凱旋門建造の号令をかけたナポレオンは、完成を見ずにセント・ヘレナ島で没し、遺体となって砲車に乗せられ凱旋門を通りアンバリッド廃兵院に向った。 |

凱旋門

シャンゼリゼ通りとパリーの街

カフェやレストラン、ショップが建ち並ぶフランスきっての大通りとしてあまりにも有名。世界中のメインストリートの代名詞ともなるほどのこの通りは凱旋門のあるシャルルドゴール広場からコンコルド広場までのおよそ1800メートルを結ぶ。 |

エッフェル塔 |

エッフェル塔 (La Tour Eiffel)

現在ではパリのシンボルともいえるこのエッフェル塔は、1889年の万博の目玉として、またフランス革命100年の記念として、鉄の高架橋の専門家ギュスターブ・エッフェルの設計により建設された。スタートからわずか2年2ヶ月と5日で1889年3月31日に完成した。

20年後には解体される運命だったが、無線送信所として軍事上も役立つことが認められ存続が決まり、今日ではテレビ、ラジオのアンテナも最上部に設置されている。

高さ324m、総重量10,100t。展望台は3ヶ所にあり、第1展望台は地上高約57m、第2は約115m、第3は約274m。塔の足元にエレベーターの切符売り場がある。大気の条件の良い日は第3展望台から最大67kmに及ぶパリ近郊一帯の眺望が可能である。 |

) )

夜、フランス料理を堪能し一緒に旅をした仲間と記念撮影をした。 |

食事後の街角で |

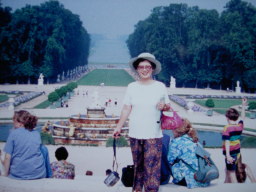

ヴェルサイユ宮殿 |

ヴェルサイユ宮殿 (Chateau de Versailles)

ルイ14世は、当時の大蔵大臣フーケの建てたボール・ビドント城の豪華さに嫉妬対抗し、父王ルイ13世の狩猟用館を、建築家ル・ボー、造園師ル・ノートルという当代屈指の巨匠の設計により、四半世紀をかけ華麗な宮殿に変身させた。もともとは沼地であったこの土地に、全国から膨大な土を運んで土台をつくり、森を移し、噴水のためにいくつもの川の流れを変え、巨大ポンプを使ってセーヌ河の水を150mも持ち上げる大改造をした。

|

ヘラクレスの間などの細部にまで気を配った室内装飾などは、17世紀フランス文化の頂点ともいえよう。巨額な費用を投じて建造したことがフランス大革命の遠因となってしまうが、現在では大きな観光収入源である。

見学は宮殿、庭園、グラン/プチ・トリアノンの3ヶ所全てを見るにはまる一日が必要である。

|

ヴェルサイユ宮殿 |

ヴェルサイユ宮殿 |

宮殿内の主な見どころは、

<ヘラクレスの間>:フランソワ・ルモワーヌ制作の巨人、ヘラクレスを描いた天井フレスコ画。

<礼拝堂>:マンサールが起工、コットが完成させた2階建ての王室礼拝堂。

<鏡の間>:幅10m、奥行75m、高さ12m、マンサールの設計により、17の大窓から入る光を、578枚の鏡が反射する大広間等である。 |

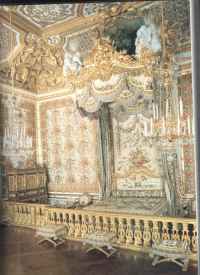

<王妃の居室>:4つの部屋から成り、金色一点張りの豪華な寝室が人気。

<王の居室>:起床・就寝の儀式を執り行う部屋など5室。

<王妃の私室>:図書室、仕立屋などが出入りする部屋など3室で、主にマリー・アントワネットが使用。

<オペラの間>:ルイ16世とマリー・アントワネットの結婚式が行われた部屋。 |

ヴェルサイユ宮殿 |

ヴェルサイユ宮殿 |

ル・ノートルにより設計された庭園は、1平方kmを越え、地面は直線美に満ち、幾何学美の極地とも言えるようなデザインを投入し、人工的な自然景観を作りあげるフランス式庭園の傑作である。ラトンヌ、アポロン、ネプチューンと3つの素晴らしい噴水ではサマーシーズンには「水と音楽の祭典」が催される。

宮殿の外には広大な庭園と森と運河が果てしなく続いている。その昔,ルイ14世たちは,運河で舟遊びを楽しんだそうである。 |

| 宮殿の中でも特に豪華な『鏡の間』。壁には鏡は貼られ,天井には絵画がえがかれている。 |

ヴェルサイユ宮殿 |

ヴェルサイユ宮殿 |

ほんとうに日本では考えられないほどの贅沢で豪華絢爛な宮殿で、ここで,毎晩のように舞踏会が繰り広げられていたとのことである。 |

王妃の寝室 |

ヴェルサイユ宮殿の裏側庭園 |

街角でコーヒータイム

|

オペラ座近くの一画にある店でフランスの町を眺めながら、休息をとり英気を養って次のオペラ座に足を運んだ。 |

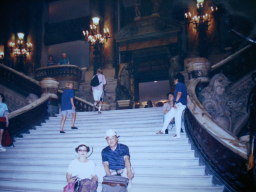

オペラ座 (Opera Garnier)

正式名称は国立音楽舞踊アカデミーで、オペラ、バレエの殿堂である。

ナポレオン3世時代にパリ改造計画の一環として1860年設計コンクールが行われ、多数の応募者の中から選ばれたシャルル・ガルニエの指揮の下15年の歳月を要し1875年に落成した。

総面積は11,000平方mと劇場では世界最大。青銅葺きのドーム屋根コリント様式の列柱、群像彫刻で飾られたファサード正面などの壮麗な外観。内部も6t以上の中央シャンデリア、大理石と金箔と名画で飾られた中央広間壁面、円天井にはシャガールの「愛の花束」が描かれている。

|

オペラ座

客席数ではミラノ・スカラ座に世界一を譲るが、ロビー、遊歩廊などの設備を豪華に作ってあるため、幕間の客だまりはパリの大社交場になっている。 |

ムーランルージュ入り口 |

ムーランルージュ (Moulin Rouge)

パリは、シャンソニエ(シャンソンだけでなく、民謡や風刺のきいた歌を食事しながら楽しめるお店)やジャズクラブ、ディスコなども充実している。その夜の楽しみ方は色々。その中で、パリの夜の彩りとして一際有名なのが「ムーランルージュ」である。

ここは19世紀にオープンした老舗キャバレーで、名前の意味“赤い風車”とフレンチ・カンカン、そしてロートレックが有名な、映画の舞台にまでなった劇場である。出かける際には正装が必要な、ちゃんとした食事も楽しめるミュージック・ホールである |