�Q�O�P�Q�N�T���Q�W�����P�P���ԁA�C�M���X�ɏZ�ޖ��v�w�̉Ƃɔ��܂�A��������_�Ƃ��āA��s�����h���y�уC�M���X�̒������̓c�ɒ��A�����ăX�y�C���̃o���Z���i�A�X�C�X�̃c�G���}�b�g����̃}�b�^�[�z����,�h�C�c�̃~�����w�����̌��w�����Ă����B

�C�M���X�͍��̋G�߂���ԗǂ��ƕ����Ă������A���E���ُ̈�C�ۂ̉e�����A�v������芦�������B

���̂P�P���ԁA�F�X�ȏꏊ�A�y�с@��b�q�̒m�荇���̐l�ɏo��A��������ɂ��Ă����B

���̑�Ȏv���o�����ɍ��ݍ��݁A�U���Q�W���A�������B

����́A���̂P�P���Ԃ̎v���o���c�������̂ł���B

��b�q�ƉƓ� |

5/28 �i��) Empty Travel of 14 Hours �����A���j�A�a�F�A����俁A�ԔT�Ɉ���w�܂ő����Ă��炢�A��������A�������ۋ�`�s���̃o�X�ɏ�����B�@����葱�������āALv.�P�O�F�P�O�A�@NH6009�ւŗ������A�h�C�c�̃t�����N�t���g�iFrankfurt)�ŏ��p���ANH6139�ւŃC�M���X�@�q�[�X���[��`�iHeathrow)�Ɍ��������B �������r�[�ł͖��A��b�q���҂��Ă��Ă��ꂽ�B���q�AGreg�̎ԂŁA���v�w���X�e�B�[�u�j�b�W�iStevenage)�̉ƂɌ��������B |

| ��b�q�v�w�̉Ƃ́A�E�̎ʐ^�̒ʂ�A�C�M���X���̉ƂŎl���P���̈�ԋ��Ɉʒu���A�O�ƌ�ɂ͒���z�u����F�X�ȉԂ��A�����Ă����B ���N�ُ͈�C�ۂ��������Ȃ��ԗǂ��G�߂ŁA���ւ̗��e�Ƀo���̉ԁA���x���_�[�@�����đO�̒�ɂ̓o�����܂߂đ����̉Ԃ��炢�Ă��鍠�����A���N�͊����A�o�����Q���Y��ȃo���̉Ԃ����邱�Ƃ��o���Ȃ������B |

��b�q�v�w�̉� |

��b�q�v�w�̉ƕt�� |

��b�q�̉Ƃ̏Z���́AStevenage�AHerts�Ŗk�܂T�P�x�T�R���A���{�̖k�C���̎D�y�i�k�܂S�R�x�j���k�Ɉʒu���A�����͂��ł��邪�A�C�M���X����芪���C�����g���̂��߁A����قǁA�������������Ȃ��A���@�ϐ�������Ȃ��B �Ƃ̓����h�����k�Ɉʒu���A�q�[�X���[��`���ԂłT�O�����x�A�d�Ԃł̓����h���̎�v�^�[�~�i���w�L���O�X�@�N���X�iKing's Cross�@Station)����R�O�����x��Stevenage�w�ɗ��邱�Ƃ��o���A������ԁ@�Ⴕ���̓o�X�łP�O�����x�ł���B |

| 5/30 �i��) Shopping at the Garden Center ����̖ړI�̈�ɁA���v�w�̒�̙���A�����A�A�͂��������B �����A�߂��̃K�[�f���Z���^�[�ɍs���A������݁A�엿�@�����ă��~�W�iJapanese�@Maple)�Ɖ��O�iPeony�j���w�����Ă����B |

�K�[�f���Z���^�[�� |

���肷�鏬�� |

�쑤�̑O��̖̙�������Ă���Ƃ���ŁA�傫���Ȃ�߂����X���`�悭���肵�A��̌��h����ǂ������B���v�w�͊��D���ǂ��Ȃ����Ɣ��Ɋ��ł��ꂽ�B |

| �K�[�f���Z���^�[�ōw�����Ă������~�W��Greg�ƈꏏ�ɁA�傫���Ȃ��Ă��ǂ��ꏊ��I�сA�ꏏ�ɐA�����B�E�̎ʐ^���A���I�������~�W��Greg�@�����Ď��ł���B | �f�������ƈꏏ�ɐA�� |

�o�X�^�[�~�i���t�߂ł̂ЂƋx�� |

6/1�i��) Shopping �X�e�B�[�u�j�b�W�iStevenage)�̃o�X�^�[�~�i���t�߂̒��ʼnƓ��Ɛ�b�q���������ɍs�����B�����͋������Ȃ����߁A���̕t�߂̒��S���Ŏ��Ԃ��߂������B |

| 6/4 �i��) Visit to Hatfield House ��b�q��Greg�ƌ������Ă���A�Q�N�ʏZ�O�̉Ƃ����ɍs�����B�E�̎ʐ^���A�O�ɏZ��ł����ꏊ�ŁA���������ł������Ƃ����B �ꏊ���n�b�g�t�B�[���h�iHatfield)�ŁA���ݏZ��ł���X�e�B�[�u�j�b�W�iStevenage)���ԂłQ�O�����x�������Ƃ���ɂ���Â��Z��X�ŁA���̊X�ɂ͌Â��������������B |

��b�q�v�w���O�ɏZ��ł����� |

�n�b�g�t�B�[���h�n�E�X |

���̎ʐ^�́A��b�q�̏Z��ł����n�b�g�t�B�[���h�iHatfield)�̉Ƃ̂����߂��ɂ���n�b�g�t�B�[���h�n�E�X�ł���B |

| ���̃n�b�g�t�B�[���h�n�E�X�̈ꕔ��`������A����A�ӎ`��ł�����̂��A�e�[�u���̏�ɐH�킪���ׂ��Ă����̂��A��������B�e���������̂ł���B | |

�n�b�g�t�B�[���h�n�E�X |

�n�b�g�t�B�[���h�@�n�E�X�iHatfield�@House)�́@�G���U�x�X�P���iElizabeth�@�P�A�P�T�R�R�`�P�U�O�R�j�����ʂ��p������ȑO�ɕ�炵���ꏊ�Ƃ��ėL���ŁA�o�[���[���E�C���A���E�Z�V���̎��j�A���o�[�g�E�Z�V�������݂������̂ŁA���̎��j�͉����Ƃ̌��т��������A�����ɂ͉����ɂ܂��i�������c����Ă���B ���̃n�E�X�̐����ɃI�[���h�E�p���X�ƌ����������c����Ă��邪�A���[�g�����@���Ƃ����w�����[�V���̊t���������l�����݂��A�����ł̓w�����[�W���̎q�������A�����A��̃G���U�x�X�P����������ꏊ�ł���B |

| ����������ƂĂ����j�������A�p���M���̖ʉe���Â��B��ɂ��G���U�x�X�P����͂��������[�t���u���Ă���B �E�̎ʐ^�A���̎ʐ^�@�����ĉE���̎ʐ^���A���̃n�b�g�t�B�[���h�@�n�E�X�iHatfield�@House)�̍L��Ȓ�̈ꕔ�ł���B |

�n�b�g�t�B�[���h�̒뉀 |

�n�b�g�t�B�[���h�n�E�X�̒뉀 |

�n�b�g�t�B�[���h�@�n�E�X�iHatfield�@House)���o�b�N�ɍL��Ȓ�̈ꕔ�ł���B �G���U�x�X�P���̓C���O�����h�ƃA�C�������h�̏����i�݈ʂP�T�T�W�N�`�P�U�O�R�N�j�Ńe���[�_�[����T��ɂ��āA�Ō�̍����ŁA�ʖ��������iThe Virgin Queen)�ƌ���ꂽ�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  |

| ���̍L��Ȓ�̈ꕔ�ŁA���v�w�AGreg�Ɛ�b�q���B�����ʐ^�ł���B | �n�b�g�t�B�[���h�̒뉀 |

�G���U�x�X�P����������������ꂽ�̉� |

������A�G���U�x�X�͏����̍����炨�C�ɓ���̏ꏊ�A�ق��班�����ꂽ��̊~�̖̉��Ŗ{��ǂ�ł����Ƃ���Ɏg�҂����āA�u�É��A���������A���Ȃ��͏����ɂȂ��܂����v�ƍ�����ꂽ�B ���̏ꏊ�����̊~�̖̉����ƌ�����B���̎��G���U�x�X�͂Q�T�ł������B �G���U�x�X�P���͑�p�鍑�̑b��z���������ŁA�w��̍˂ɗD��A���e����A�M���V����A�t�����X��A�C�^���A��𗬒��ɘb���A�����̉��v�����{���A�U�X�Ŏ��������B�ޏ��͌����b�͉����������A�ꐶ�Ɛg��ʂ����B ���̊~�̖͂Q��ڂŁA��R�O�N�O�Ɍ͂�A�G���U�x�X�c���@�ɂ��A�����ꏊ�ɐA�������̂��ƌ����B |

| 6/5 �i��)�@�@Diamond�@Jubilee�@ �����h���A�p�G���U�x�X�����̑��ʂU�O���N���L�O����j��s���̍ŏI���A�����h�����S���Z���g�|�[���吹���iSt Paul's Cathedral)�ł̗�q��,,��������o�b�L���K���{�a�iBuckingham Palace)�܂ł̔n�Ԃ̃p���[�h���s���A��������Ƀ����h���ɍs�����B �X�e�B�[�u�j�b�W�w�iStevenage�@Station)���A�����h���̃L���O�X�@�N���X�iKing's Cross�@Station)�w�܂œd�Ԃōs���A�n���S���Q��抷���ďo���̂��A�E�̎ʐ^�̒ʂ�A�r�b�O�x���iBig Ben)�̂����߂��ł������B ���̃r�b�O�x�����߂������G���U�x�X�@�^���[�iEli��abeth Tower)�Ƃ������O�ɕς��ƕ������B |

�r�b�O�x����w�i�� |

�G���U�x�X�������ʂU�O���N�s�� |

�ߑO�̗�q�ł́@�E�C���A���Y�E�J���^�x���[��勳�������Ə����̎��g�̍K�������������B�吹���O�ł͏W�܂�������l�̎s�����A�X�s�[�J�[����̉��ɍ��킹�č��́u�S�b�h�E�Z�[�u�E�U�E�N�C�[���iGod

Save the Queen)�@�_�揗������肽�܂��ƍ������Ă����B ���̊Ԃɏ������n�ԂŒʂ鉈���ɂ́A�߉q���A�R���̃p���[�h�������A�����̎s���̖ڂ��Ԃ߂Ă���Ă����B |

| �������s���E�F�X�g�~���X�^�[�z�[���iWestminster Hall)�Œ��H��ɎQ����A�o�b�L���K���{�a�܂ŁiBuckingham Palace)�n�ԂŃp���[�h���������A�E�A�y�щ��̎ʐ^�́A���̎��̈�u�̃V���b�^�[�`�����X�ł������B | �G���U�x�X�����̃p���[�h �i���[���I�[�o�[���ʁj |

�G���U�x�X�����̃p���[�h |

�U�O�N�̒����ɓn���ĉp�������߂��N��ŁA�_�C�����h�E�W���r���[�iDiamond Jubilee)���}�����̂��r�N�g���A�����iQueen�@Victoria) �Ɏ����ŁA�G���U�x�X�������j���l�ڂŁA���̊��ԁA�����̐A���n�̓Ɨ����Q�������푈�A�t�H�[�N�����h�����Ȃǂ�����A�G���U�x�X�����i���݂W�U�j�͂܂��Ɉ̋ƂȎ��Ƃ����{�����B |

| �o�b�L���K���{�a�iBuckingham Palace)�̃o���R�j�[�ɏ����A�`���[���Y�c���q�A�J�~���v�l�A�E�C���A�����q�A�L���T�����܁A�w�����[���q���p���������B ���̍��A�{�a�̏��ł͋�R���Ґ���s���I����A�j��s���̃t�B�i�[�����������B�E�̎ʐ^�͂��̎��̕Ґ���s�łX��̔�s�@���A������F�o���A�{�a�̏��@�y�с@��X�̏����ы����čs�����B |

�Ґ���s |

�o�b�L���K���{�a �i���[���I�[�o�[���ʁj |

�o�b�L���K���{�a�܂ŁiBuckingham Palace)�̔n�Ԃ̃p���[�h���ʂ�߂���ƁA�����̎s���͋{�a�ɍs���l�A�A��l���ʼn����͐g�������o���Ȃ��قǍ��G���A�x�@�ɂ���ʐ������s���A��X�̖ړI�̃o�b�L���K���{�a�܂ł͂Ȃ��Ȃ��s�����Ƃ��o���Ȃ������B �p���[�h���͉J�͍~���Ă��Ȃ��������A�o�b�L���K���{�a�֍s���r������J���~�肾���A���A�����̎s�������H���L���A�o�b�L���K���{�a�܂ōs�����Ƃ�f�O���A�A��������B �A�H�A�����h���̓��{�H�X�œ��{�H�ނ��A���ؗ�����H�ׂċA�H�ɂ����B �A |

| �E�̎ʐ^�̓����h���@�L���O�X�E�N���X�w�iKing's�@Cross�@Stastion�j�̓����ŁA�P�W�T�Q�N�ɊJ�Ƃ�����v�S���̃^�[�~�i���ł���B �����h�����S���̊O�����A�L���O�X�E�N���X�n��̃��[�X�g���E���[�h�ƃ��[�N�E�E�F�C�̌������ɂ���B�A |

�L���O�X�E�N���X�w |

�߂��̃p�u |

6/8 �i��) Drinking �Ɠ��Ɩ��A��b�q�̓����h���ɔ������ɏo���������߁A���q�AGreg�Ǝ��͋߂��̃C�M���X���̃p�u�Ɉ��݂ɍs�����B���̎ʐ^�͂��̃p�u�̑O�ł���B |

| �p�u�ł�Greg���r�[�����|�����ɁA��R����ł������A���͂P�t�Ɣ����ʂŏ\���ł������B | ���ނf������ �i���[���I�[�o�[���ʁj |

�l�u���[�X�n�E�X |

6/9 �i�y) Visit to Knebworth House ��b�q�̗F�B�A�X�R�b�g�����h�o�g�̃N���A���K�₵�A��b�q�̉^�]�ŃX�e�B�[�u�j�b�W�iStevenage�j�̋߂��ɂ����l�u���[�X�@�n�E�X�iKnebworth�@House)�@�ɍs�����B ���@�y�щ��̂̎ʐ^�����̑S�i�ŁA���ɑ傫�ȊقŁA�傩�牮�~�܂ł̓��͉��X�Ƒ����A���Ȃ�̋������������B |

| �E�C���A���P������A�P�O�Q�V�`�O�P�O�W�V�j�̎���ɂ͊��Ɍ����Ă���A�����傪���邽�тɁA���̓s�x��������T�O�O�N�O�A�u�y���͌���苭���v�̗L���ȋY�Ȃ̃t���[�Y���������A�u���[���[�E���b�g���j���̎�ɂ䂾�˂��A���݂��f�C�b�h�E���b�g���E�S�{���h�����Ƒ��Ƌ��ɊقɏZ��ł���B | �l�u���[�X�n�E�X |

�l�u���[�X�n�E�X |

���̎ʐ^�͉��~�̑O�ŎB�����L�O�ʐ^�ŁA�S�V�b�N�l���̉��~�̌����͍L���A���������鑕���i�������i�����͎B�e�֎~�j�ŁA�L��Ȓ�̎������s���͂��Ă��āA�ƂĂ������������B |

| ���~�̈ێ��ɂ́A����Ȕ�p��������A���̉��~�̎Ő��ł́A���[�����O�X�g�[���Y��|�[���E�}�b�J�g�j�[�A�I�A�V�X���̃R���T�[�g���J���ꂽ���Ƃ�����ƌ����B���A�o�b�g�}����n���[�|�b�^�[�̉f��̕���Ƃ��Ďg��ꂽ�ƌ����B | �l�u���[�X�n�E�X�̒뉀 |

|

�N���A����͓��{�ɂS�N�؍݂����Ƃ̂��ƂŁA�����̒n�����͗ǂ��m���Ă����B ��͉Ɠ�����������{�H�����ŐH�ׂĂ���A�F�X�k�����B�ޏ����X�R�b�g�����h���玝���Ă��Ă��ꂽ�S�Q�x�̃X�R�b�`�E�C�X�L�[�͑��qGreg�����A���߂Ȃ��A����Ă����B�ܘ_�A�������ނ��Ƃ͏o���Ȃ������B |

| 6/10 �i��) Mr. Simon Le Bon's �gome �����h���ɏZ�ށA�T�C�����E���E�{������iSimon Le Bon)�̏��҂Ŕނ̉Ƃ�K�₵���B�ނ͂P�X�W�O�N�ネ�b�N�E�o���h�̈�ŁA�������̃q�b�g�Ȃ������[�X���Ă����f�������E�f�������̃��[�h�{�[�J���ł���B�������̓X�[�p�[���f���A���X�~������iYasmin)�ŁA��l�Ƃ����݂�����Ă���B�T�C�����v�w�Ǝq����l���܂߂āA���҂��Ă��ꂽ�B �g���A�P�[�L���A�G�k��A�T�C�����v�w�ő傫�Ȓ���ē����Ē����A���{�̃��~�W�A���L�V�R���玝���Ă��������̂���֎q�A���A�T�C��������̂��ꂳ��ɂ��Љ�Ē����A�������ē����Ē������B ���̊Ԃɑ����̎ʐ^���B���āA�y�����v���o�̎ʐ^���B�ꂽ�B�E�̎ʐ^�̓T�C�����@��̑O�ł̋L�O�ʐ^�ł���B�A��ɂ̓T�C�����Ƒ������ւ܂ŗ��āA�������Ē������B |

�T�C��������̉� |

|

�T�C�����E�W�����E�`���[���Y�E���E�{���iSimon John Charles Le Bon�A1958�N10��27�� - �j�́A�C���O�����h�̃o���h�f�������E�f�������̃{�[�J���A�V���K�[�\���O���C�^�[�B �T�C�����v�Ȃɂ��ނ̒뉀���ē����ꂽ�B�L��Ȓ뉀�ɗ��A�ꗬ�̃��b�N�o���h�̃��[�_�[�ł��邱�Ƃ��������B �����A�T�C�����A�����A���X�~���A�Ɠ��B |

| �T�C�����̒뉀�œ�l�̋L�O�ʐ^���B�����B |  |

|

�Ɠ��ƃ��X�~���̋L�O�ʐ^�B |

| �T�C�����ɂ��뉀�̐������鏬���B |  |

|

�뉀��4�l�̋L�O�ʐ^���B�����B�����T�C�����A�����A���X�~���A�ȓo�u�q�B |

| �T�C�����Ƒ��̑傫�ȓ@��̑O�ɁA�����Ƃ��������B�����ɃT�C�����̕�e�A�A������l�Z��ł���A�K�˂Ĉꏏ�Ɏʐ^���B�����B |  |

|

�T�C�����̕�e�A�A������̈ē��Ŕޏ��̕������ē����ꂽ�B�T�C�����j���������̎ʐ^�����������Ă������B |

| �T�C�����ׂ̗̕~�n�ŋL�O�ʐ^�B�����M�ҁA���X�~���A�ȁA�o�u�q�A�T�C�����B |  |

|

�T�C�����Ƒ��ƈꏏ�ɋL�O�B�e�B�T�C�����A���X�~���v�Ȃɂ͂R�l�̖��������B |

| �T�C���������������Ă���A�����h���̈��ŁA���A��b�q���P�O��̍��A�p��b���ׁ̈A�z�[���X�e�B�[�����Ƃ���̏f�ꂳ��A�A�i�A�A���h������Ƒ҂����킹���āA�T���f�[�����`�����Ȃ���k�����B �ޏ��ɂ͈�l���q�̃��o�[�g�i�����̎ʐ^�j�����āA��X���C�M���X�ɍs�����Ƃ��āA���Ɋy���݂ɂ��Ă��Ă��ꂽ�B�@�������A�A�}篁A�Q�P���O�A�S���a�̂��ߐ��������B���N�Q�X�ŁA���܂�ɂ��Ⴂ�A�Z�����U�ł������B �A�i�A�A���h���iAna Andall)����ɁA���̏�ŁA�ނ�ł�����݂̌��t���q�ׂ��A�ޏ��̊�ɂ͗܂�����ł����B |

�A���h������Ƃ̒��H |

���o�[�g(Robert)�@�F�J��h�̍����Ɠ����،��̑� |

���O�̍��A�i��X�N�O�[�Q�O�O�R�N�j�A�������A���{�̐F�X�ȏꏊ��K�ꂽ�B�ܘ_�A��ʌ��k�{�s�̏�����ɂ����܂�A�ꏏ�Ƀr�[��������A�k�{�t�߂̎U��A�F�J��h�̍������ɍs������A���A���������������B�ނ͋C�����ȍD�N�ŁA�ꏏ�ɉ߂������y�����v���o����R����A���Ɏc�O�ł���B |

�����h����w�i�� |

�A�i�A�A���h������͐搶�����Ă����Ƃ̂��ƂŁA�ޏ��̉p����Y��ŕ����Ղ������B��̎ʐ^�́A���X�g�����̑O�A�����āA���̎ʐ^�̓����h���̊X���݂�w�i�ɁA�A���h������Ɛ�b�q�ł���B |

| �A���h������ƕʂ�Ă���A�Ɠ��Ɛ�b�q�̓f�p�[�g�A�n���b�Y�ɔ������ɍs�����B ���͕ʍs�������āA��p���R�j�����فiNatural History Museum)�@�ɍs�����B�@�T�C��������ɁA����������ɂ͂ǂꂭ�炢�̎��Ԃ��K�v���Ɛq�˂���A�������茩��Ƃ���A�P���`�Q���͕K�v�ƕ�������Ă������A���̒ʂ�A���R�j�n�����قƂ��Ă̓C�M���X�ő�ł���݂̂Ȃ炸�A���E�ł��g�b�v�N���X�ł���B�@�����͑�p�����فiBritish Museum)�̈ꕔ�Ƃ��Ďn�܂����Ƃ̂��ƂŁA�P�W�W�P�N�ɕ������A��p���R�j�����قƂȂ����B ��p�����ق͂P�U�N�O�i�P�X�X�U�N�j�A�C�M���X�ɍs�������Q���ԁA���ɍs�����o��������B |

��p���R�j�����ٌ��� |

��p���R�j�����ٓ��� �i���[���I�[�o�[���ʁj |

��p���R�j�����ق̓������璼�ڌq���钆���z�[���ɂ͋����̑S�g���i���W������Ă����B���̎ʐ^������ŁA�f�B�v���h�N�X�ł���B ���̔����ق͂V�C�O�O�O���_�ȏ���̎����i����Ȃ�A���b�h�E�]�[���A�O���[���E�]�[���A�u���[�E�]�[���A�I�����W�E�]�[���̂S�ɕʂ�Ă���A�n���̌��i�A���ΊC����ށA�����A�l�̐����w�A�쐶�������̂��Ƃ�m�邱�Ƃ��o����B |

| ����́A���b�h�E�]�[���̒n���̌��i�A�n���̍����A�����A�����Đl�̎n�����̏ꏊ�ł���B ���ꂾ���́A�����i���Q�`�R���ԁA�Ō��邱�Ƃ͕s�\�ŁA���ɋ����̂��鋰���A�}�����X�A�n���̐��������A�l�ނ̎n�܂�A�F��ȍz�����������d�_�I�Ɍ��Ă����B |

��p���R�j�����ٓ��� |

�o���Z���i��`�̉��O |

6/12 �i��)�@�@Spain �@Barcelona ��X�v�w�Ɩ��v�w�S�l�ŃX�y�C�����s�ɏo�������B�����A�Ƃ��o�āA�X�^���X�e�b�h��`�iLondon�@Stansted�j�܂�Greg�̉^�]�ōs���ALv.8:35�@FR9810�ւŃo���Z���i�Ɍ������Ĕ�ї������B�@ ��Q���ԂS�O�����x�̃t���C�g�ŁA���n���ԂP�Q���P�T���ɓ��������B�C�M���X�͗������������A�X�y�C���@�o���Z���i�ɒ����A��`�̊O�ɏo����A�������������B�������A���x���Ⴂ���Ƃ���A���e�ɓ���Ƃ���قǂ̏����͊����Ȃ������B ���̎ʐ^�́ADiputacio�n��ɂ���z�e���ɍs�����@��T���āA�o�X�Ńz�e���߂��܂ōs�����B |

| �z�e���̑O�ł̋L�O�ʐ^�ŁA�`�F�b�N�C���̎��ԑO�ɍs�������A�����z�e���ɓ���Ă���A�ו����ɕۊǂ��āA�����A�o���Z���i�̊ό��ɏo�������B | �z�e�� |

�O�G������ |

�n���S�𗘗p���āA�ŏ����O�G�������iPark Guell)�ɍs�����B�n���S�̉w���A���̍���̃O�G�������܂ł͍⓹��������ςł������B ���̎ʐ^�̓O�G�������̓�����ŁA�p�����뉀�Z��ɓ��ꂽ���Y�ƁA�O�G���͏Z��n�Ƃ��ĂP�T�w�N�^�[���̓y�n��p�ӂ��A���̐������ۂ����K�E�f�B�i�P�W�T�Q~�P�X�Q�U�N�j�ɂ��̒뉀�Z��̐v���˗������B�������A����ɏo�����U�O���̏Z��̂����A���ꂽ�̂̓K�E�f�B�ƗF�l�̃O�G�C���݂����ł������Ƃ����B�A�P�X�Q�Q�N�Ɏs�����̕~�n�����A�����Ƃ����B |

| �E�̎ʐ^�͒����L��̉���@�j�Ӄ^�C���̃x���`�Ɉ͂܂ꂽ���ォ��B�������̂ŁA�f�B�Y�j�[���e�������Ƃ����̂��[���ł����������������A��q���ƏZ��Ǘ��������ƂȂ�\��ł��������A���̓K�E�f�B�̔��p�فi�����j�y�є��X�i�E���j�ɂȂ��Ă���B ����������A�o���Z���i�̊X����]�o���A�����ɂ͒n���C���]�߂��B |

�O�G������������o���Z���i�s�X �i���[���I�[�o�[���ʁj |

�O�G���������K�E�f�B�[���p�� |

���̎ʐ^�������������L��̉��ォ���A�K�E�f�B�̔��p�ق𒆉��ɎB�����ʐ^�ŁA�o���Z���i�̊X�@�y�с@�n���C���]�߂��B �K�E�f�B���A���g�j�I�E�K�E�f�B�i�`�����������@�o�����������@�f�������������@�f���������@���@�b�����������j�Ə̂��A�P�W�T�Q�N�`�P�X�Q�U�N�@�X�y�C���A�J�^���[�j���o�g�̌��z�ƂŁA�P�X���I����Q�O���I�Ƀo���Z���i�𒆐S�Ɋ����l�ł���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  |

| ����́A�K�E�f�B���p�ق̑O�ŎB�����L�O�ʐ^�ł���B�����f�U�C���̌����ł������B | �O�G���������K�E�f�B�[���p�� |

�O�G�����������X |

���̌����́A���X�ɂȂ��Ă���A���ɂ̓K�E�f�B�Ɋւ���F�X�Ȃ��̂������Ă����B |

| �����L��̑�K�i�̓r���ɒ�������g�J�Q�̕����ŁA�ʐ^���B�����B���̌����ł͗L���Ȏ{�݂��ƌ����B | �O�G���������g�J�Q�̊�̑O�� |

�O�G���������K�E�f�B�[���p�ق�w�i |

�K�E�f�B���p�ق��o�b�N�ɂS�l�̋L�O�ʐ^�ł���B |

| �O�G�������̈��ɁA��g�ݍ��킹�đ���ꂽ���̉�L�͕s�v�c�ȋ�ԂŁA�S�l�̈�l��l�����̉��ɗ������L�O�ʐ^�ł���B | �s�v�c�ȉ�L |

�s���o�X�ɏ���� |

�n���S���璷����������A�X�ɃO�G�������܂ł̍⓹�@�y�ь��������R���������߁A�������Ă����B�����������������H�Ŏ��̖ړI�A�J�T�E�~���A�J�T�E�o�g�[�����ɍs���o�X��T���A��������A�o�X�ŖړI�n�߂��܂ōs�����B �o�X�͎ʐ^�̂悤�ɂQ��̃o�X���W���o���Ōq���������X�y�C���Ɠ��̃o�X�ňړ������B ���̃K�E�f�B�̃f�U�C�����������͂�����������Ɏg�p����Ă���A�����ɂ͓��ꂸ�A���H������Ȃ���A�O�ς̂ݒ��߂����̂ł���B |

| �J�T�E�~���iCasa Mila�j�̓o���Z���i�̃O���V�A�ʂ�ɖʂ������ɂ���A�J�T�E�E�o�g�����iCasa Batllo�j�������������Ƃ̂P�X�O�T�N����P�X�O�V�N�ɂ����āA���ƉƁA�x���E�~���Ƃ��̍ȃ��[�[�E�Z�M�����̓@��Ƃ��Č��݂��ꂽ�B���̎��K�E�f�B�͂T�S�ł������B �K�E�f�B����|�����Ō�̎��@�ŁA�{��̏Z���Ƃ������̉Ƒ�����炷�W���Z��ƂȂ��Ă���B�P�X�W�S�N�ɐ��E��Y�Ɏw�肳�ꂽ�B |

�J�T�E�~�� |

�J�T�E�~���̃A�b�v |

���̌����̃A�b�v���ĎB�������̂ŁA����������S�������Ȃ��������ŁA�s��Ŕ��Ɉ�ۓI�Ȍ����ł���B |

| �J�T�E�o�g�����iCasa Batllo�j�̓K�E�f�B�̑�\�I���z�̈�ɋ������A�����S�Ă���ۓI�ȃf�U�C���ɂȂ��Ă���A���Ȃ茩����������B �O�ǂ������̍��̂悤�ȓƓ��̃f�U�C���A���̏�̊K�ɓ\��t����ꂽ�����̐^�C���A�S�Ă�����Ȉ�ۂ�^����B��ɂ͔��������C�g�A�b�v����A���ԂƂ͑S��������l����悵�A�����̃^�C�����L���L���Ɛ����˂��A�܂�ŊC�ɐ����Ă��邩�̂悤�Ȋ��o�Ɋׂ�ƌ�����B |

�J�T�E�o�g���� |

�J�T�E�o�g�����̃A�b�v�ʐ^ |

���̌����̃A�b�v�ŎB�e���ꂽ���̂����̎ʐ^�ŁA�܂��ɂ��̒ʂ�ł������B �c�O�Ȃ���A���ɂ͓��ꂸ�A�O�ς����Ēʂ�߂��������ł������B |

| 6/13 �i��) ����̃o���Z���i�̈�Ԃ̖ړI�̓T�O���_�E�t�@�~���A�iSagrada Famillia)�����w���邱�ƂŁA�z�e�����n���S�����p���ŗ����B�A ���̃T�O���_�E�t�@�~���A�iSagrada Famillia)�w�̊K�i��o��ƁA�����ɂ͑s��Ȍ��������ނ������Ă����B |

�T�O���_�E�t�@�~���A�n���S�w |

�T�O���_�E�t�@�~���A |

���������T�O���_�E�t�@�~���A�܍ߐ����i�s�����������@�d�����������������@�����@�����@�r�������������@�e�����������j�ƌ����A�T�O���_�E�t�@�~���A�Ƃ́u���Ƒ��v�̈Ӗ��ŁA����}���A�̕v���Z�t�i�X�y�C����ŃT���E�z�Z�j���M���鋳��Ƃ��āA�P�W�W�Q�N�ɒ��H�����B���P�W�W�R�N�A�O�C�҂����C�������Ƃɂ��K�E�f�B�������p�����ƂƂȂ����B �吹���̌��z�ɂ�������邱�Ƃ��Ă����K�E�f�B�́A�������ՂƂ��Ċ�сA�ӔN�͑��̎d�������؎�������ăT�O���_�E�t�@�~���A�ɐ�O�����B ��������ƂP�W�{�̓������т���\�肾���A���݂܂łɊ��������̂͂P�Q�{�ŁA�K�E�f�B�̐��O�ɂł����������̂͂P�{�����������ƌ�����B �e�Ɋp�A�s��Ȍ��z���ŁA�S�̂�\��������ʐ^�̎B�e�͔��ɓ���A�F�X�Ȋp�x����ʐ^���B�����B |

| �J�^���j�A�E���_�j�Y���̍ł��悭�m��ꂽ��i�ŁA�o���Z���i�s�V���{���ł���A�����ɍ\�����ꂽ�ے����I�ȃV���{���W�[�Ƌ��ɁA���ː���I�ȍ\���̃A�[�`��A���O�ɐ�����ꂽ���R��`�ƒ��ێ�`�̍��݂��钤���ȂǂŁA��_�Ȍ��z�l�����ւ��Ă���B �����̐��a�̃t�@�T�[�h�ł́A�L���X�g�̒a�����珉�߂Ă̐������s���܂ł̈�b�������ɂ���ĕ\������Ă���B ���̌��z���͂R�̖�ɂ���č\������A���傪�����Z�t�A�����傪�C�G�X�A�E�傪��}���A���ے�����B �����̖���\�����钌�̓y��ɂ͕ς��Ȃ��ے��Ƃ��ċT����������A�����̒��̓y��ɂ͗ь�����킦���ւ���������A����̗��e�ɂ͕ω�������̂̏ے��Ƃ��ăJ�����I�����z�u����Ă���B |

�T�O���_�E�t�@�~���A |

�T�O���_�E�t�@�~���A |

�����̎��̃t�@�T�[�h�ɂ́A�C�G�X�̍Ō�̔ӎ`����L���X�g�����Y�A�L���X�g�̏��V�܂ł̗L���ȏ�ʂ���������Ă���B �����Ă͊����܂łR�O�O�N�͂�����Ɨ\�z����Ă����H�������A�X�y�C���̌o�ϐ�������ꗿ�����ȂǂɎx�����Đi���͉�������Ă���A�K�E�f�B�v��P�O�O���N�ڂ̂Q�O�Q�U�N�ɂ͊�������ƌ����Ă���B���A�l�ɂ���Ă͂܂��A�P�O�O�N�͕K�v�ƌ����Ă���l������B ���̌����̈��ł̓N���[�������t�����A�H���̐^�Œ��ł��邱�Ƃ��f��ꂽ�B |

| ������̏�ɒ������ꂽ�C�G�X���L���X�g���ł���B | �T�O���_�E�t�@�~���A�̒��� �i���[���I�[�o�[���ʁj |

�T�O���_�E�t�@�~���A�̓��� |

�����͍������ݒ��ŁA���̋�Ԃ͂��Ȃ���I�ŁA�X�e���h�O���X�̓J�^���j���[�̌|���Ƃɂ����̂ł���B ���ɂ͓V����x����œK�̏ꏊ�ŁA�}������̂̐ߖڂ��݂����A���x�I�Ȕz��������Ă���B |

| �K�E�f�B�͒������Ɍ����ĂāA��������ɐX�т�n�낤�Ƃ����Ƃ����B ���A�ۓV��ɂ̓V�����̗t�̌`�������H���{����Ă����B |

�T�O���_�E�t�@�~���A�̓��� |

�T�O���_�E�t�@�~���A�̓��� �i���[���I�[�o�[���ʁj |

�����ł́A�����̊ό��q���������Ă���A���A�����̐M�҂��֎q�ɍ����āA���F������Ă����B ��X�̌��ɂ͑����̊ό��q�Ɓ@���F�������֎q����R�������B |

| ���̃T�O���_�E�t�@�~���A�̓����ɂ́A�@�G���x�[�^�[���ݒu����Ă���A�V�Ӂi�n��U�T���j�ɍs�����Ƃ��o����A���Ԏw��̐ؕ����A�ē��l�����āA�U�l�������Ȃ������Ȃ��̂ł������B�E�̎ʐ^�͂��̓V�ӂ̃G���x�[�^�[���~��A�����ړ�����������A�o���Z���i�̑S�e���ʐ^�Ɏ��߂� �B ���q�AGreg�͓��̓����ɂ���A���Ȃ苷�����K�i���Ƃ���ǂ���Ŏʐ^���B��Ȃ��牺�܂ŕ����č~��Ă����B |

�T�O���_�E�t�@�~���A�n��U�Tm���o���Z���i�s�X �i���[���I�[�o�[���ʁj |

�T�O���_�E�t�@�~���A������ |

�T�O���_�E�t�@�~���A�̌��w�ɂ��Ȃ�̎��Ԃ��₵�A���@��������������������߁A���ʂāA�T�O���_�E�t�@�~���A�̓��H���������O�̃��X�g�����A��������O�̓��H�ۂ̐Ȃŋx���ƒ��H��������B �c�A�[�̒c�̗��s�ł͂Ȃ��A�C�܂܂ȗ��ł��邽�߁A���R�Ɏ��Ԃ��g���A�������ꂽ������ł��邪�T�O���_�E�t�@�~���A�̑s�傳�ƁA�������̒����ɉ��߂Ċ��Q�����B |

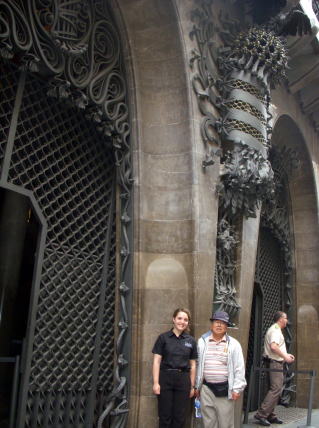

| �o���Z���i�̃����u���X�ʂ�������������Ƃ�����O�G���@�iPalau Guell)���������B�@�F�X�ȂƂ��������Ă����̂ŁA�����ɒ������͕̂ق܂����ł��������A�S���҂̍D�ӂŁA�ό��q�����Ȃ��Ȃ����@�������w�ł����B �E�̎ʐ^�̓O�G���@�̑S�e�ŁA����ɂ̓L�m�R�݂����ȂȂ��̂���R�������B �O�G���@�̓K�E�f�B�̍�i�̒��ŁA�قڗB��ނɂ���Ċ�������A���̌���啝�ȉ��z�H�����Ȃ���Ă��Ȃ���i�ł���B |

�O�G���@ |

�O�G���@���� |

����̓O�G���@�̌��ւŁA�o���Z���i�̊X�̒��S�A���o���n��̐V���̌��z�����ƉƂ̃G�E�[�r�E�O�G�����݂��K�E�f�B�Ɉ˗����A�P�W�X�O�N�Ɍ��݂��ꂽ���̂ŃK�E�f�B�̏����̌���ŁA���������̑����̓A���n���u���{�a�̉e�������ƌ����Ă���B ���ʌ��ւ͔n�Ԃ��o���肷�邽�߁A�傫������Ă���A�n�͐Ώ�̍������Ēn���̔n�����ŋx�ނ悤�ɂȂ��Ă���B |

| �O�G���@�̉���ɂ́A�E�̎ʐ^�̂悤�ɁA�ٗl�Ȍ`�̂��̂���R�o�Ă��邪�A����͂��������C�����̉��˂ł���B | �O�G���@���� |

�O�G���@���� |

���̎ʐ^�A�����ĉE���̎ʐ^������̈ٗl�ȋ�C�����̉��˂������Ă����B |

| �傫�ȉ��˂̑��ŁA�L�O�B�e�������B | �O�G���@���� |

�J�^���[�j���̊X�� |

6/14 �i��) �`�F�b�N�A�E�g���A�ו��̓z�e���ɕۊǂ��Ă��炢�A�n���S�ŃJ�^���[�j�A�L��i�o���������@�����@�b�����������������j�ō~��A�J�^���[�j���[�̊X���@�y�с@�H�n���U���B���̒n��̓o���Z���i�̒��S�ƍl�����Ă���A�ό��n�ł�����A���@�s�s��ʂ̋��_�ł�����B�A �����A�o���Z���i����ǂɈ͂܂�Ă������オ�������B�@�P�X���I�A�s����g�����邽�߂Ɏ�苎��ꂽ���A�ꏊ�ɂ���Ă͂��̖��c��������Ƃ��낪����B |

| �J�^���[�j���̊X�Ɉ������ƁA�F�X�ȌÂ������A���@������ꂽ�B �J�^���[�j���̓X�y�C���k�����A�s���l�[�R���̓�Ɉʒu���A�n���C�ɖʂ���B�X�y�C�������ł̓o�����V�A�B�ƃA���S���B�ɐڂ���B�s���l�[�R���ŃA���h���ƃt�����X�ɐڂ��Ă���B �J�^���[�j���iCatalunya�j�Ƃ��������g���n�߂��̂�12���I�ł���B�X�y�C���Ӌ����̂𐬗������������Ȕ��̂̉���w�����t�ł������B���̔��̂͏��X�Ƀt�����N��������Ɨ����Ă����B �E�̎ʐ^�A���̎ʐ^�Ƃ��J�^���[�j���L����U�����ɁA�������Â��J�e�h�����A�Â������ł���B |

|

| ���̎ʐ^���o���Z���i�A�J�^���[�j���n��̌Â������ł���B �J�^���[�j���B�́A3�̒n���敪�ɕ����邱�Ƃ��ł���B�t�����X�����Ƃ��Ȃ��Ă���k�̃s���l�[�R���A�n���C���݂ɂ���J�^���[�j���C�ݎR���ƕ��n�ɋ��܂ꂽ�����A�������̃Z���g�����~�n�ł���B �J�^���[�j���B���̍ō���́A�s���l�[�R���ɂ���s�J�E�_�X�^�c��3,143m�ł���B18���I�܂ŃJ�^���[�j���ō���Ƃ���Ă����J�j�S�[�R�́A2,785m�ł���B�J�^���[�j���̏B�����A�����瓌�ւƑ�̓G�u���삪����A�����V�A�[�Œn���C�֒����B |

|

| ������A�U���r���̃J�e�h�����̓����ʐ^�ł���B �X���P�P���́A�����J�^���j�A�ɂƂ��Ă͏d�v�ȓ��B�g�J�^���j�A�̓��h���B�@�����ԁA�X�y�C���̒��̃J�^���j�A�B�Ƃ��āA�o�X�N�n�����l�A�X�y�C���̌o�ς��x�������Ă����J�^���j�A�B�V���ȃ��[���b�p���ƂƂ��ăX�y�C������Ɨ��������Ƃ낤�ƌ����X���[�K���̂��ƁA�J�^���j�A�j��ő�̃f���W������B�@ |

|

�s�J�\���p�ٓ� |

�����̍ő�̖ړI�n�A�s�J�\�iPablo Picasso�j���p�ق̌��w�ł������B�@�s�J�\�i�P�W�W�P�N�`�P�X�V�R�N�j�̓}���K�i�X�y�C���̓암�j�ɐ��܂�A���E�Ɍւ�̑�ȉ�Ƃ̂P�l�ŁA�����Ȏv�t�����o���Z���i�ʼn߂������B�o���Z���i�̃s�J�\���p�ق́A���ɋH�Ɍ���V�ˉ�Ƃ̍˔\���ԊJ�����O�̃X�P�b�`�Ȃǂ̍�i�ɐG��邱�Ƃ��o�����B �c�O�Ȃ���ٓ��͎B�e�֎~�ŁA���̎ʐ^�̂悤�Ƀs�J�\�̎ʐ^��������ꏊ�ł̋L�O�ʐ^�����ł���B |

| ����́A�s�J�\���p�ق̒���ŎB�����ʐ^�ŁA�����̑�����ꕗ�ς������̂ł������B �s�J�\���p�ق͐��E�̐F�X�ȂƂ���ɂ��邪�A�V�ˉ�Ƃ̉ԊJ���o���Z���i�̔��p�ق́A�ނ�m���Ŕ��ɑ傫�Ȏ��n���������B |

�s�J�\���p�ٓ��� |

�o���Z���i�s�X |

�s�J�\���p�ق��o�Ă���A�J�^���[�j���n��̓��H�ɐڂ����ꏊ�ŁA�y�H�Ƌx�{��������B �X�y�C���͓��A�ɓ���Ǝ��x���Ⴂ���߂��A�]�菋���͊����Ȃ������B |

| �E�̎ʐ^�A��L�ɋL�����o���Z���i�̏�ǂ̈ꕔ�ŁA�P�X���I�A�s����g�����邽�߂ɁA���̂قƂ�ǂ���苎��ꂽ�B | ��ǐ� |

�o���Z���i�吹�� |

����́A�o���Z���i�吹���iCatedra���@de Santa Eulalia)�łP�R���I���Ɍ��z���J�n����A�P�T���I�ɂقƂ�Ǐo���オ��A���ʃt�@�T�[�h�������悤�₭�P�X���I�Ɋ������݂����z���ł���B�A |

| �����̓J�^���[�j���E�S�V�b�N�l���ł܂Ƃ߂��A�����Ւd���ɂ̓o���Z���i�̎�쐹��T���^�E�G�E�����A�����锒���嗝�̕悪�������B �n���S�Ńz�e���ɖ߂�A�ו�������Ă���A�o���Z���i��`�ɍs���ALv.�@22:00�@FR9815�ւŃC�M���X�̃X�^���X�e�b�h��`�ɒ������B�C�M���X���n���ԁA�Q�R���Q�O���A��J�Ŕ��Ɋ��������B�Ƃւ͂��ꂩ��ԂłS�O�����x���������������B�A |

�o���Z���i�吹������ |

�A���h������K�� |

6/15 �i��) English Mother �U���P�O���A�����h���ňꏏ�ɐH���������A�i�E�A���h�������A�t���[�C��A��ėV�тɗ����B������A��Q�P���O�A���q���o�[�g��S�������ׂ̎₵�����炩�A��b�q�Ƃ̌𗬂������Ȃ����Ƃ����B��b�q�����X�A�����h���ɂ���ޏ��̉Ƃɔ��܂�ɂ����B �����͂��̔߂�����ɏo�����A�Ɠ��̍�������{�H�����ŐH�ׂĂ���Ă����B |

| �l���ɂ͐F�X�ȏo�������B���A��b�q���P�O��̍��A�P�g�ʼnp��b���̂��߁A���߂ăC�M���X�ɓn��A�z�[���X�e�C�[�����̂��A���̃A�i�E�A���h������̉ƂŁA����Ȍ�Q�O�N�ȏ�A������荇���Ă���Ƃ����B��b�q�����߂čs�������A�ޏ��̑��q�A���o�[�g�̓����`���V��ł��������A���̉��ŁA��w���̍��A�K�����A�ܘ_�A���̎���ʌ��k�{�s�̏�����ɂ����܂�A�ꏏ�Ƀr�[�������݁A�F�X�ȏ��֘A��čs�����B���̎��̏o����A���x�̉�X�̖K�p�ŁA���o�[�g�͖ܘ_�������y���݂ɂ��Ă������A�c�O�Ȃ���ˑR�̐����ł��������Ȃ������B �������z���Ă̏o����A���݂��ɐS���ʂ������A���܂ł������A���{��̈���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƒɐɊ������A |

��ł̗V�� |

��ł̌�荇�� |

�A���E�A���h������́A���q�A���o�[�g�����{��K��A�F�X�ȏ��ɍs�������A�������A���{��K�₵���o�[�g���K�ꂽ�e�����������ƔM�ق��Ă����B ���̎ʐ^�͎q������e�Ƃ��āA�ޏ��ƉƓ��͖���ʖ�ɐF�X�Ȃ��Ƃ�����Ă����B�@�ܘ_�A�A���E�A���h�������{�ɗ���Ƃ��͈ꏏ�ɖ��A��b�q������ƌ����Ă����B |

| 6/17 �i��) Switzerland Zermatt �����AGreg�̎ԂŁA���[�g����`�iLuton )�ɍs���ALv.7:25�@Flight�@�Q�O�T�ւŃX�C�X�̃W���l�[�u�@�R�A���g������`�iSwitzerland Geneva Cointrin)�Ɍ����Ĕ�ї����A��P���ԂS�T���̃t���C�g�ŁA���n���ԁA�P�O���P�O���ɓ��������B ��������A���x�͗�Ԃɏ抷���c�G���}�b�g�iZermatt)�܂ŁA��R���ԂS�U���̗�Ԃ̗����n�܂����B�E�̎ʐ^�͗�Ԃɏ�荞�މ�X�ł���B ��Ԃ͋�`����o�Ă���ALv.12:27�A���IR1727�ŏo�������B |

�r�a�a�A�X�C�X���S |

�r�a�a�A�X�C�X���S��ԓ� |

��ԓ��͎v���Ă�������Ȃ������A��X�͒n�}�Ō����Ƃ���A�i�F�̗ǂ��i�s�����ɑ��ĉE���̐Ȃ�������B |

| �W���l�[�u��`�w���o�����A�W���l�[�u�w���߂��āA���������������A�i�s�����E�������}�����i���{��A�p��ł�Lake Geneva)�������Ă����B ���}���̓X�C�X�@�y�с@�t�����X�Ɍׂ�A�������[���b�p�̂�����߂ɑ傫���O�����^�̌ŁA��P�T�C�O�O�O�N�O�̕X�͊��̌�A���[�k�n���̕X�͂ɂ���č���đn��ꂽ�ƌ����Ă���W���ł���B |

���}���� |

�t�B�X�v�w�\�� �i���[���I�[�o�[���ʁj |

�W���l�[�u��`�w����̗�Ԃ͂r�a�a(�X�C�X���S�j�ŁA�t�B�X�v�i�u�������j�̉w�܂łŁA���������c�G���}�b�g�i�y�������������j�܂ł́A���O�̎��S�A�}�b�^�[�z�����E�S�b�^���h�S���ɂȂ�A��Ԕԍ��q�Q�S�T�ɏ��A�}�b�^�[�J��o���Ă����R�x�S���̗��ŁA�����̊��ɂ͎��Ԃ����������B �X�͋}�s�̏�芷���w�ŁA���Ȃ荬�G����Ǝv�������ĊO�\���͊ՎU�Ƃ��Ă����B�����t�B�X�v�̕W���͂P�C�Q�V�Wm�ŁA�c�G���}�b�g�͕W���P�C�U�Q�Om�A��A�R�S�Qm�̌��z��o���Ă������ƂɂȂ�B ���̎ʐ^�̌�ɂ̓A���v�X�̐���c�����R�������n�߂Ă����B |

| ���A�X�C�X�͎��v�̍��ł���A�����ʂ�̂P�U���P�R���Ƀc�G���}�b�g�i�y�������������j�ɓ��������B �c�G���}�b�g�̓X�C�X�@���@���[�B������}�b�^�[�z�����i�l�������������������j�̎R�[�ɂ���A�t�����X�ƃC�^���A�̍����ɐڂ��Ă���X�C�X���w�̎R�x���]�[�g�ŁA�A���v�X�ό��̒��S�n�̂ЂƂł���B�@����̓h�C�c��Œ��͏������S�C�O�O�O�l���x�����B�������@�W���l�[�u��`�ł̓����R�����̓����V�[�ƌ����ăt�����X����g�p���Ă����B�ꏊ�ɂ���āA�X�C�X�̓h�C�c��A�C�^���A��A�t�����X��@�����ă��}���V���ꂪ�g��ꂢ��ƕ����Ĕ[�������B �c�G���}�b�g�͕W���P�C�U�Q�O���Ŋ����Ǝv���Ă������A�����ɓ����������͏㒅���K�v�Ȃ��������Ȃ������B |

�c�G���}�b�g�w �i���[���I�[�o�[���ʁj |

�c�G���}�b�g�w�O |

�c�G���}�b�g�w�̑O�ŁA��X�����}���Ă���̂��A�Ⴕ���́@�����̍Ղ肩�͒m��Ȃ����A���̎ʐ^�̂悤�ȃp�z�[�}���X���s���Ă����B���R�͂Ƃ�����A��X�̃c�G���}�b�g�K������}���Ă���悤�ŋC���悭�A�y�������邱�Ƃ��o�����B |

| �c�G���}�b�g�w����A���̕��ցA�R�`�S���������Ƃ���ɁA�Q���Ԕ��܂�z�e���u�g���������@�q�������������������@�c���������v���������B�����ɂɉו���u���A�����ɎU����n�߂��B �E�̎ʐ^�̓z�e���̑O�ŎB�����ʐ^�ŁA�����S�̂ɉԂ������A�Y��ȃz�e���ł������B |

�z�e���O |

�c�G���}�b�g�� �i���[���I�[�o�[���ʁj |

�c�G���}�b�g�̊X�̒J�Ԃɂ��}�b�^�[�E�t�B�X�o��������Ă���A�S���i�[�X�̗͂n�����������ꔒ�������Ă����B�A �����͂��̐�̃c�G���}�b�g�w���̊X���U���B����A�����ā@�z�e�����̌�������R�������B ���̎ʐ^�͓��{�l�̐l������I�ɍD�ӂŎB���Ă��ꂽ���̂ŁA�����c�G���}�b�g�͓��{�l�����ɑ����A�X���U�Ă��Ă��A�����{�ꂪ���ɓ����Ă����B �Ɠ��Ɛ�b�q���w�O�̓X�Ŕ��������A�w�O�̃x���`�ŋx��ł�����A�X�̒��V���A�����ɓ��{�l�Ƃ݂Ęb�������Ă����A�ނ̌������Ƃɂ͉Ă͓��{�l�͔��ɑ������A�~�͂قƂ�Ǘ��Ȃ��ƌ����Ă����B |

| �[�H�̓z�e���u�c���������n�̃��X�g�����ŃX�C�X�r�[���ƃX�C�X�����𒍕����A�X�C�X�̈ꍏ���y���B | �z�e���̃��X�g���� |

�c�G���}�b�g�� |

6/18 �i���j �c�G���}�b�g�ɗ����ő�̖ړI�́A�S���i�[�O���[�g�i�f�������������������j�W�]������A���v�X�̑S�̂߂邱�ƂŁA����A�S���i�[�O���[�g�S���̃c�G���}�b�g�w�i�f�f�a�j�ɉ����ɍs�������A�ߌォ��̓o���͉^�������z�߂��ɂȂ邱�Ƃ����A��X�͌ߌ�̓o�������߂��B �ߑO���́A�}�b�^�[�E�t�B�X�o��ɑ��āA����Ƃ͔��Α��̃c�G���}�b�g�̊X���U���B |

| �U�����A�n���ɏZ�ޏ����̕��ɁA�c�G���}�b�g�̎B�e�X�|�b�g�����Ƃ���A�}�b�^�[�E�t�B�X�o��ɉ˂��鋴�̏ォ�炪�ǂ��ƕ����A�����֍s���A��ƃ}�b�^�[�z������w�i�ɋL�O�B�e�������B | �c�G���}�b�g�� |

�c�G���}�b�g�� |

�U�����A�̂̃X�C�X�̉Ɖ����������B���̎ʐ^������ł���B�����c�G���}�b�g�͓��{�̖����s�ƗF�D�����сA�F�D�̏̔������ꂽ�B���@�w��菭�����ɓ��������Ɂu�����v�ƌ������O�̓��{���X�g�������������B �c�G���}�b�g�ɂ͎R�x�����ق�����A�����ɂ͉ߋ��Ƀ}�b�^�z�����ɓo�����l�X�̗��j��쐶�����A�P�W���I�̖��ƂȂǂ��c����Ă���Ƃ������A���̎ʐ^�͊X�̒ʂ�̏������Ƀ|�c���ƌÂ��Ƃ��c���Ă����B |

| �ߌ��A�S���i�[�O���[�g�i�f�������������������j�W�]��ɍs�����߁A�S���i�[�O���[�g�S���̃c�G���}�b�g�w�ɍs���A�����`�P�b�g�����߁A�o�R�d�Ԃɏ�����B�c�G���}�b�g�ƃS���i�[�O���[�g�����ԁA�o�R�S���͒����@�X�j���@�O�Ԃ̓��[�^�[�Q�[�W�ŁA�S���ŃA�v�g�����b�N���[�����~���ꂽ���̂ł������B�A�c�G���}�b�g�̕W���͂P�C�U�Q�O���A�S���i�[�O���[�g�̕W���͂R�C�O�W�X���ŁA�P�C�S�U�X���̗�����o�邱�ƂɂȂ�B ���̐��ɂ͂V�P���̓r���w������A���R�ɏ��~��ł���悤�ɂȂ��Ă���B |

�o�R�d�ԉw |

�o�R�d�Ԃ̒� |

���A�ߌォ��̓o�R�d�Ԃ͋Ă����B �c�G���}�b�g�w�[�t�B���f���o�b�n�w�[���b�t�F���A���v�w�[�����e���F���{�[�f���w�[���b�t�F���x���N�w�[���[�f���{�[�f���w�[�S���i�[�O���[�g�w�Ƒ����Ă���A�I�_�̃S���i�[�O���[�g�w����W�]��͍⓹�������������ƂɂȂ�B�B |

| �E�̎ʐ^�́A�t�B���f���o�b�n�w�t�߂���c�G���}�b�g�̑��߂��ʐ^�ŁA���Ȃ艜�n�܂Ŗ��ƁA�Ⴕ���͏h���������B | �o�R�d�Ԃ̗�ԓ����̑� |

�o�R�d�ԉ��D�� |

�e�w�ɂ͍��̎ʐ^�̂悤�Ɏ������D�Q�[�g������A���R�ɏ��~��ł��A�r�����Ԃ��A�X�܂ŕ����čs���l�A�ЂƉw���R���Ď��̓o�R�d�ԂŋA��l�A���@���̉w�œr�����Ԃ��A�t�߂��U�ā@���@�����w�ʼn��R����l�Ɨl�X�ȕ��@����邱�Ƃ��o����B���R���H�͐�������Ă���A���̋����l�ɂ͗ǂ��n�C�L���O�ƂȂ낤�B |

| �I�_�̃S���i�[�O���[�g�w���~�肽�O�̍L��ɂ́A�L���ȃA���v�X�@�n�C�W�̕���ɏo�Ă��郈�[�[�t�̌����҂��\���A�c�Ƃ̎ʐ^���B���Ă����B�������肻�̌��̎ʐ^���B�����̂��E�̎ʐ^�ł���B �������班���o��ƓV�����������z�e��������A���̏オ�W�]��ƂȂ�B |

���̎B�e�c�� �i���[���I�[�o�[���ʁj |

�S���i�[�O���[�g�W�]�� |

���̎ʐ^���z�e����������V����ŁA���̌�ɒ��ゾ���_�ɉB�ꂽ����}�b�^�[�z�����i�l�������������������j�A�@�W���S�C�S�V�W�����]�߂��B �}�b�^�[�z�����̓X�C�X���ɂ̓c�G���}�b�g�A�C�^���A�����ɂ͂a�����������|�b���������������̒�������B�}�b�^�[�z�����ƌ������̂̓h�C�c��Ŗq���n��\���u�l����t]�ƎR����\���u�g�������n�ɗR�����Ă���Ƃ����B |

| �S���i�[�O���[�g�W�]���猩�n���R�U�O�x�̓W�]�͑f���炵���̈ꌾ�ł���B �A���v�X�R���̂Q�X�̂S�C�O�O�O�����̕�Ƃ������̕X�͂Ɉ͂܂�Ă���A�����e���[�U�@�S�C�U�R�S���A���X�J���@�S�C�T�Q�V���A�u���C�g�z�����@�S�C�P�U�O����������A�ቺ�ɂ̓S���i�[�X�͂��n�߉��{���̕X�͂����ꉺ���Ă���B |

�S���i�[�O���[�g�W�]�� |

�S���i�[�O���[�g�W�]�� |

�S���i�[�O���[�g�W�]����A�Ⴄ�p�x�̕���ʐ^�Ɏ��߂����A�c�O�Ȃ���A����͉_�̉B��Č����Ȃ�����������B ���̓W�]��ňꎞ�ԗ]���߂����A�}�b�^�[�z�����̒�������悤�Ƒ҂������A�Ō�܂Œ���͎p�������Ȃ������B |

| �c�G���}�b�g�̒����𗬂���A�}�b�^�[�E�t�B�X�o����A�������S���i�[�X�����n�߁A�������̕X�̗͂n�����������ꍞ��ł���B | �X�� |

�r���w���� |

�o�R�d�Ԃʼn��R�r���A�A���b�t�F���A���v�w�œr�����Ԃ��A�t�߂̎U��ƃ}�b�^�z�����ƃz�e����w�i�ɋL�O�ʐ^���B�����B |

| �r�����Ԃ����ꏊ����A����Ɍ������o�R�d�Ԃ̎ʐ^���B�����B�}���z���A�A�v�g�����b�N���[�������i���[���ƃ��[���̊ԂɎ��`���肱�܂ꂽ���[�����~����A�d�Ԃ̉�]�M�A�]�Ɗ��݂��킹�đ�������j�łȂ������ȏ��ł���B | �o�R�d�Ԃ����� |

�r���w���� |

���@�ʂ̏ꏊ�A���b�t�G���x���N�w�œr�����Ԃ��A�������܂ŎU���B�����ɂ͏����Ȓr������A�}�b�^�z�����i�l�������������������j���f���o���Ă����B���A�w�O�ɂ͋��̑������Ă��A���̃��j�������g�̋��ƁA�}�b�^�[�z�����@�����ā@�z�e����w�i�Ɏʐ^���B�����B |

| �S���i�[�O���[�g�S���̃c�G���}�b�g�w�O�A�����A���S�}�b�^�[�z�����E�S�b�^���h�S���̃c�G���}�b�g�w�̉��ɁA��R�̓d�C�����Ԃ̃^�N�V�[������ł����B�@ �����c�G���}�b�g�͊��ی�̂��߁A���R�@�ւ𓋍ڂ��������Ԃ̏�����͋K������Ă���A����ɓd�C�����ԁA�n�Ԃ��g�p����Ă����B�@�@���̂��߂��A���H�̂��������ɔn�����]�����Ă����B |

�d�C�����ԃ^�N�V�[ |

�����}�b�^�[�z���� |

6/19 �i�j �@ �S���i�[�O���[�g�W�]��ł͌��邱�Ƃ��o���Ȃ������}�b�^�[�z�����i�l�������������������j�̒���ł��������A�����A�����A�U�������߂��Ƀz�e���̃x�����_�ɏo�Ă݂���A�_�ЂƂȂ��A���Ă��ɐF����߂�����}�b�^�[�z���������邱�Ƃ��o�����B���̎ʐ^�����ł���B |

| �X�Ɏ��Ԃ��߂��A�V�����ɂ͑��z���o��A�^�����ȃ}�b�^�[�z�����i�l�������������������j���ʐ^�Ɏ��߂邱�Ƃ��o�����B�������@�W�����ɂ́A���z�̌��̔M�ƋC���̖�肩�炩�A�_�����������オ�B��Ă��܂����B �܊p�����܂ŗ��āA����̑S�e�߂邱�Ƃ��o���Ȃ��ƂȂ�Ǝc�O�����A���b�L�[�ɂ��A�Y��Ȗ���}�b�^�[�z�����̑S�e�����邱�Ƃ��o�����B�Ȃ��Ȃ��S�e�߂邱�Ƃ͓���Ƃ̂��Ƃł���B |

�}�b�^�[�z���� |

�c�G���}�b�g�̂��ʂ� |

�����̓X�C�X�����f���A�h�C�c�̃~�����w���ɍs���\��ŁA���S�}�b�^�[�z�����E�S�b�^���h�S���̃c�G���}�b�g�w����ԁ@�q�Q�R�O�C�k���D�O�X�F�R�X�Ƀc�G���}�b�g�𗣂ꂽ�B���̎ʐ^�͗�ԓ�����̋L�O�ʐ^�ł���B �t�B�X�v�i�u�������j�ŃX�C�X���S�i�r�a�a�j�̗�ԁ@�h�b�W�Q�R�̎w��Ȃɏ抷���A�X�Ƀ`���[���b�q�i�y�����������j�ŏ抷���A��ԁ@�d�b�P�X�T�O�w��Ȃɏ抷���A�h�C�c�̃~�����w���i�l���������������j�Ɍ��������B ��W���ԂO�X���̗��ŁA��s�@�ƈႢ�ԑ����A���������߁A���܂�ދ��͂��Ȃ������B |

| �قƂ�Ǘ\��ʂ�A�P�V���S�W�����~�����w���g�a�e�i�l���������������j�ɓ��������B��Ԃ��~���ƃh�C�c�͏��������B�E�̎ʐ^�̓~�����w���g�a�e�w�\���ł̎ʐ^�ł���B | �h�C�c�A�~�����w���w�\�� |

�z�e�� |

�z�e���@�A���o�i�g���������@�`�������j�̓~�����w���w�̒����O�ŁA���H����{�u�Ă������߂��������B �����ɓ��������A�ĊO�����A���@���Ȃ��\�z�O�ł������B�@�ǂ��Ƃ���́A�w�ɋ߂��A��������̗��ɍD�s���ȏꏊ�ł������B �����A�z�e���ɉו���u���A�~�����w���w�t�߂̎U��ƁA�����̃c�A�[�̔����ꏊ�A�J�[���V���^�b�g�i�j��rstadt�j�����f�p�[�g�O���m�F���Ă���A�h�C�c�̖����A�\�[�Z�[�W�����ĊȒP�ɍς܂����B |

| 6/20 �i��)�@�@Germany Muenchen �C���^�[�l�b�g�Ő\������ł����������_�[�z�[�t��ƃm�C�V���o���V���^�C��ݏ�̃c�A�[�ɍs�����߁A�W���ɃJ�[���V���^�b�g�����f�p�[�g�O�ɍs�����B �Q��̊ό��o�X���҂��Ă��Ă���A�P��͉p�ꌗ�̐l�A�����P��͓��{�l�A�X�y�C���l�A�C�^���A�l�����������Ă����B�Q�K���Ă̊ό��o�X�̂Q�K�����͂قƂ�Ǔ��{�l����߁A�Q�O�l�ʂ����B �h�C�c�̍x�O�𑖂�A�ŏ��ɒ������̂́A�h�C�c�@�o�C�G�����B�쐼�̃I�[�o�[�A�K�E�߂��Ɉʒu���郊���_�[�z�[�t��ŁA�E�̎ʐ^�͂��̏�ɍs���O�ɂ��锄�X�ł����B |

�����_�[�z�[�t���O�̔��X |

�����_�[�z�[�t�� |

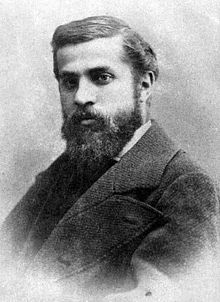

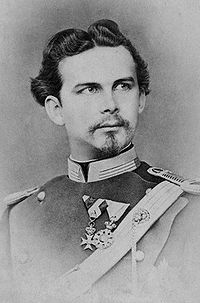

�����_�[�z�[�t��i�r�������������@�k�����������������j�̓o�C�G�������[�g���B�q�Q��(Ludwig �U�j�����݂����R�̏�̂����A�B�ꊮ��������ł���B�P�W�V�S�N�Ɍ��݂��J�n����A�P�W�V�W�N�Ɋ��������B�ނ͒������ԁA�����ʼn߂������B �������͎B�e�֎~�Ŏc�O�ł��������A���{�l�������W�߂��A�����̐����̓X�s�[�J�[���炷�ׂē��{��Ő������ꂽ�B |

| ���������̓��R�R�l���̍��ȑ���������A�뉀���ɂ͋��F�̏��_���̕���������B�E�̎ʐ^�͒��x�A���_�����畬�����o�Ă���ʐ^�ł���B | �����_�[�z�[�t��뉀 |

�����_�[�z�[�t�� |

�����_�[�z�[�t��i�r�������������@�k�����������������j�����F���T�C���{�a���̃g���A�m���{�a����{�ɂ��Č��Ă�ꂽ���l�T���X�l���̌������ł��邪�A�����@�͕킵�Č��݂��ꂽ�����͂Ȃ��A�o���b�N�l������������Ȃǂ̑�����������ꂽ���[�g���B�q�Q��(Ludwig �U�j�̍�i�ł���B |

| �I�[�o�[�A�}�K�E�i�n��e�������������������j�̓o�C�G�����B�̍œ�[�A�h�C�c�A���v�X�̖k�[�ɂ��鑺�A�I�[�X�g���A�̋߂��A�~�͔�������ɂ܂�ă����w���̐��E�����o���Ƃ���ŁA����Ȑ�ɖ����ꂽ���ɉ����݂������炻���ƁA�����̉ƁX�ɕ`���ꂽ�t���X�R������ϔ������A���̑��ِ̈F�̕��͋C�����o���Ă���A���̑��Ƀo�X���~�ߔ������������B�A | �t���X�R�� |

�z�[�G���V���o���K�E�� |

�o�X�̓V���o���K�E�iS�����������������j�̊X�Œ��Ԃ��A��������A�m�C�V���o���V���^�C����ɍs���B���Ɍ�����̂̓z�[�G���V���o���K�E�i�g���������������������������j������[�g���B�q�Q���̕��e�A�}�N�V�~���A���Q�������Ă����̂ŁA���[�g���B�q�Q�����c�N����������ʼn߂������B�V���o���K�E�ƌ����n���́u�����̗��v�Ɩ��B �@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@���̏�̓m�C�V���o���V���^�C����̊ቺ�ɂ���B |

| �m�C�V���o���V���^�C����i�r�������������@�m����������������stein�j���B�e�����i�̏ꏊ�ɃV���g���o�X�ŋ߂��܂ōs���B�����ʐ^�����ł���B �f�B�Y�j�[�����h�̃V���f������̃��f���ɂ��Ȃ����Ƃ������̔�������̓o�C�G�������̍������[�g���B�q�Q��(Ludwig �U�@�P�W�S�T�N�`�P�W�W�U�N�j�j�ɂ���āi�E���̎ʐ^�j���Ă��A�c��������G��≹�y���D��ł����B�ނ͂P�W�Ƃ����Ⴓ�ŁA�l���o���������o�����Ȃ��܂܍����̍��ɂ��A�v���C�Z���Ƃ̐킢�ɔs��đ��z�̔������𐿋�����A�o�C�G���������͌��Ђ������Ă������B �|�p��S���爤���A�����̋R�m�`���ɋ������������āA��������Ƃ����������瓦�����Ă����A����Ɏ��������̃t�@���^�W�[�̐��E�ɐ�����悤�ɂȂ�A���Ԗ����Ɋ�������A�钆�ɓ`���̐l���̊��D�����Ğ��ɏ��Ȃǂƌ����s�����A�ޓƎ��̃t�@���^�W�[�̐��E�ŁA�P�W�W�U�N�U���P�R���A��t�Ƌ��Ɍœ�̎��𐋂����B�ނ͌����b������A�������܂��Ă������j�����A�ꐶ�Ɛg��ʂ����B�@���N�S�O�B |

�B�e��i�ꏊ |

�m�C�V���o�V���^�C����@�ʖ��@������ |

���̏ォ��B�����m�C�V���o�V���^�C����i�r�������������@�m���������������������������j�Ŕ��ɔ�������ł����� �@�@�@�@�@�@�@�@  �@�o�C�G�������̍������[�g���B�q�Q��(Ludwig �U�j |

| ���̎ʐ^�͋�B�������̂ŁA���ɔ�������ł���@�E�̎ʐ^�͎c�O�Ȃ���J�ɍ~���A���̏�ł̉Ƒ��L�O�ʐ^�ł���B�B �@�@�@�@�@�@�@  |

�m�C�V���o�V���^�C���� |

�m�C�V���o�V���^�C���� |

�J�̒����i�n�̋���������ĂP�T���ʂŏ�̓����ɓ��������B���������Ԏw��̎������w�ŁA�J�̒��A�����t�߂Ŏ��Ԃ̗���̂�҂����B �������A���{�l�͈ꏏ�ɓZ�߂��A���{��̃C���z�[����݂��o����A������āA�e������������B�����������͎B�e�֎~�ŁA�c�O�ł������B�A |

| �E�̎ʐ^�́A�����t�߂���������B�����ʐ^�ŁA�����R�m�̏���C���[�W���A�҂�s�����Č��Ă�ꂽ�_��I�ȃ����w���`�b�N�ȏ�ł������B �O�ς̔������ɕ�������炸��̓����͂܂��ɔ����ق̂悤���A�e�������Ƃ̕ǂ�V��ɂ̓��[�O�i�[�̌���̏�ʂ������ɕ`����Ă���A���x�i�����ɑf���炵�����̂ł������B ���ɋL���Ɏc��͍̂������[�g���B�q�Q���̐Q���ŁA�x�b�h�����ɑ傫���A�ނ͑啿�ŁA�̒��͂P�X�P����������A������̐l�̒��ł͓��ɑ傫�������B�Ⴂ���͔��j�q�̒�]�������A�w�l�����̓���̓I�ł������Ƃ����B �ǓƂȍ����͍��ȐQ������ɍD�݁A����S�V�b�N�l���ŁA�~�̖ɂ͂ӂ�ɒ������{����A�x�b�h�̓V�W�A���ʑ�A�Ǐ��֎q�A�����̒������Ɍ����ł���B |

�m�C�V���o�V���^�C���� |

�m�C�V���o�V���^�C���� |

���̏Z���̓�����̊ԁA�����̍L�ԁA�H���A��q���A�X�ߎ��A���ԁA���A�Ɠ~�뉀�A�������A�̐l�̍L�ԂƍT���̊ԁA�̐l�̍L�ԁA�����ꓙ����������őf���炵�������B �������[�g���B�q�Q���̓m�C�V���o�V���^�C����i�r�������������@�m���������������������������j���܂߂āA�R�����̏��������B�ŏ��ɖK�ꂽ�����_�[�z�[�t��i�r�������������@�k�����������������j�����̈�ŁA���̑��Ƀw�����L�[���[��A�\�z�����̃t�@���P���V���^�C���������B���̂������[�g���B�q�Q���͑����̎�����K�v�Ƃ������A����������Ȃ��Ȃ�A����������̎؋����c�����Ƃ����B |

| 6/21 �i��) ����̑�J���ł��ĕς����悤�ɁA�~�����w���͂悢�V�C�ɂȂ����B�~�����w���g�a�e�w�A�����A�z�e���̋߂��̒n���S�����A�Q�ڂ̉w���~��A�K�i��o��ƁA�E�̎ʐ^�̒ʂ��}���G���L��i�l���������������������j�ƃS�V�b�N�l���̃~�����w���̏ے��I���V�s���������т������Ă����B �}���G���L��͓�����k�̌��H�������A�~�����w���̊X���a������������̒��S�I�Ȗ������ʂ����Ă����L��ŁA�����ɂ͎s�ꂪ��������A�R�m�̔n�㎎���Ȃǂ̋��Z���s��ꂽ�����ŁA���̃V�[���͐V�s���ɂ̎d�|�����v�ɖ��c���c���Ă���B |

�}���G���L�� |

�V�s���Ɏd�|�����v |

�V�s���ɂ̓��[�g���B�b�q�P���i�k�����������@�T�j�̖��ɂ��A�P�W�U�V�`�P�X�O�X�N�ɂ����Č��݂��ꂽ�l�I�S�V�b�N�l���ŁA���͂��鐳�ʕǖʂɂ̓o�C�G�����A���b��`���̉p�Y�A���l�Ȃǂ̑��������Ă���B �P�P�������O�ɂ����ɒ��������߁A�P�P���܂ő҂��A�d�|�����v�������B�����̊ό��q���ҋ@���A�����n�߂�̂�������Ă����B |

| �}���G���L�ꂩ��ׂ��H�n�����Ƃ���ɁA���y�[�^�[����iSt..Peter's Church)������B�P�P���I�Ɍ��Ă��~�����w���ōŌÂ̋���ŁA���x�����C����S�V�b�N�A���l�T���X�A�o���b�N�l���Ȃǂ����݂��鋳��ŁA�X�����ȓ��������ł���B . |

���y�[�^�[���� |

���y�[�^�[����̓��� |

���y�[�^�[����i�r��.�DPeter's Church)�̓����͎B�e�o�����A���̎ʐ^�͐F�X�Ȍ��z�l�������݂�������ł���B |

| ���y�[�^�[��������@��̎ʐ^�Ɠ������s��ł������B | ���y�[�^�[����̓��� |

�e�A�e�B�i�[���� |

�P�U�U�R�N�ɒ��H���U�N��Ɋ��������C�G���[�̑N�₩�ȊO�ǂ���ۓI�ȁA�~�����w���ł��ł��������ƌ������e�A�e�B�i�[����iTheatiner Kirche)�̎ʐ^�����ł���B����̓h�C�c�ōō��̃o���b�N�l���ƌ����Ă���B �\���`�̕��ʌ����ɂV�P���̍������ւ�s��ȉ~�W�Ⓝ������������̓C�^���A�l���z�Ƃ̃A�S�X�e�m�E�o���b���ɂ����̂��ƌ����B ���ʃt�@�b�T�[�f�ɂ́A���t�F���f�B�i���h�A���A�[�f���n�C�h�A���}�L�V�~���A���A�����ā@���J�C�G�^���̒������嗝�ő����A�����Ă���B |

| �e�A�e�B�i�[����̍����Ɍ��Ă��Ă���̂��A���R�����A���[�g���B�q�T���̖����āA�P�W�S�P�N�`�P�X�S�S�N�ɂ����Č��Ă�ꂽ�����Q�O���̋|�^�̓a���ŁA�A�[�`�̍����ɂ���̂͂R�O�N�푈�Ŋ����e�B���[���R�̓����A�E���̓t�����X�Ɛ�����A���F���f���R�ŁA�����ɂ͂P�W�V�O�`�P�W�V�P�N�̕����푈�̐폟���L�O�����o�C�G���R���F�O�肪�݂����Ă���B |  ���R�� |

| �e�A�e�B�i�[����̑O��ʂ�A�e�A�e�B�i�[�ʂ�̈��ɍ��̂悤�ȑ��������Ă����B �@��͑����̐l���G���Ă���ƌ����āA�e�J�e�J�Ɍ����Ă��������A��X��������G���ċL�O�ʐ^���B�����B |

|

| �}���G���L��t�߂��U�A�z�e������ו������A�n���S�Ń~�����w����`�ɍs�������A��`�̖Z��������A�P���Ԓx��ŁA�k���D�P�W�F�Q�O�@�e�����������T�R�W�S�ŁA�C�M���X�̃K�g�E�C�b�N��`�i�f�������������@�`�����@�o�������j�Ɍ��������B��Q���Ԃ̃t���C�g�ł������B �X�ɃK�g�E�C�b�N��`�ł͏�q�������������A���������������Ȃ��A�P���Ԉȏ���҂�����A����Ɠ������r�[���o����AGreg���䖝���đ҂��Ă��Ă��ꂽ�B |

�n���S�� |

�o���� |

6/23 �i�y) Midlands Area in England �S�l�ŃC�M���X�̖k�̕����Ɍ������ĎԂ𑖂点�A�k�܂T�Q�x�S�O���̃e���t�H�[�h�i�s�������������j�ɂ���A���A��b�q�̗c�F�B�A�ʎ蔎����ɍs�����B �����ɋ߂��ɂ���傫�ȃo�����A�c���������@�`�����������@�q���������ƌ����X��K�ꂽ�B�A |

| �����ɂ́A�����̃o���̎�ނ�����A��X�̖K�p�L�O�Ƃ��Ĉ�{�o�����A��b�q�v�w�̒�ɐA���邱�Ƃɂ����B�o���̎�ނ̓C���O���b�V�����[�Y�̃W�F�t�n�~���g���ƌ����B�@�����u�e�[�g�v�B | �o�������� |

�o�������� |

�o�������ŁA���A��b�q�Ɨc�F�B�A�����̃V���b�g�ł���B |

| 6/24 ��) �����A�����v�w��̑O�ŋL�O�B�e�����āA���̉Ƒ��̈ē��ɂ��A�����A�e���t�H�[�h�i�s�������������j�t�߂̖������ē����Ă�������B |

������ |

�H��X���� |

�ŏ��ɍs�����̂��A�H��̓X�A�r���������|o���|�s���������������Ƃ���ŁA���A�k�܂T�Q�x�S�O���̏ꏊ�ł���̂��A���Ɋ��������B ���̓���X�ł͒g�[�������Ă���A�F�������������Ă��鎞�A�g�[�ɓ������Ēg������Ă����B |

| ���ɍs�����̂́A�e���t�H�[�h�̓�𗬂��Z�o�[����ɉ˂����A�C�A���u���b�W�i�h�������@Bridge)�ł������B ���̕t�߂̓A�C�A���u���b�W�k�J�ƌ����A���̐�ɉ˂���A�C�A���u���b�W�͐��E�ōŏ��̓S�̋��ŁA��Q�O�O�N�O�ȏ�̎����o�Ă��A�����ƕς��ʎp���c���Ă���B ���̕ӂ�͍z�R������A�S��n�����邽�߂̔R���ƂȂ�X������A�����āA��͉��N�������߂̐��Ԃ����͂ݏo���A�P�W���I���ɂ͐��E��̋K�͂������S�������X�ƂȂ����B���S�Ƃ̔��˂̒n�A�����C�M���X�Y�Ɗv���̔��˂̒n�ł���B |

�A�C�A���@�u���b�W |

|

���̎ʐ^�́A�A�C�A���u���b�W�̏�ŎB�����ʐ^�ŁA�o�b�N�ɂ͓S�ʼnh�����X�̕��i��������B |

| ����������Ƃ���ŁA�X�͗T���Ɍ������B | |

�`���b�c���[�X�@�n�E�X���i |

���̌�A�x�C�N�E�G���i�a���������������j�n��A�k�܂T�R�x�P�Q���ɂ����`���b�c���[�X�@�n�E�X�i�b�����������������@�g���������j�@��K�ꂽ�B�p���M���̍��@�Ƒs��Ȓ뉀��������K�ꂽ�B���j���ɂ͉Ƒ��A��ő����̐l���V�тɗ��Ă����B �S�Ă̏��ŎB�e���\�ő����̎ʐ^���B�����B |

| ���̃`���b�c���[�X�@�n�E�X�i�b�����������������@�g���������j�́A�f���H���V���[���݁i�c�������@�����@�c�������������������j�̉��~�ł���B�A�x�C�N�E�G���i�a���������������j��肷�����쉺�����_�[�r�V���[�i�c�������������������j���f���H���V���[�Ƃ̐�c�A�E�C���A���@�L�����F���f�B�b�V���iWilliam Cavendish)�@���A���݉Ƃ��������Ƃ��A���łɃ_�[�r�[���݉Ƃ�����A���ׁ̈A�f���H���V���[���݉Ƃ𖼏�邱�Ƃɂ����B���̌�A�I�����W�����C�M���X���ʂɊւ�����т����������߁A���݂̒n�ʂ�����A���̎��ɁA���̃`���b�c���[�X�ɍ��@�ƍL��Ȓ뉀��݂����ƌ����B�B �E�̎ʐ^�́A���̍��@�̓�����t�߂ł���B |

�`���b�c���[�X�@�n�E�X���� |

�`���b�c���[�X�@�n�E�X���� |

�T���ڂȊO�ς̍��@�ƈقȂ�A�����͍��؈�ࣂŁA�f���炵���V���A�A���͂���lj�A�����āA�F�X�ȑ����i���ݒu����Ă����B |

| �����̕lj���f���炵�������E | �`���b�c���[�X�@�n�E�X���� |

�`���b�c���[�X�@�n�E�X���� |

�f���炵���A�����ʼnƑ��̋L�O�ʐ^���B�����B |

| �H���̐H������őf���炵�����̂ł������B | �`���b�c���[�X�@�n�E�X���� |

�`���b�c���[�X�@�n�E�X�S�i |

�뉀�ɂ͂������̑������Ă��A�L��ȉ��~���f����B |

| �뉀�̉��̕�����A�ʂ̊p�x�ŎB�e�����A���@�̑S�i�ł���B | �`���b�c���[�X�@�n�E�X�S�i |

�`���b�c���[�X�@�n�E�X |

�ꏏ�ɖK�ꂽ�S���̋L�O�B�e�ł���B |

| �L��ȕ~�n�̒��ɂ́A�l�H�̐��r�A�ꂪ����A���@���X�ɒ������������B | �`���b�c���[�X�@�n�E�X�뉀 |

�`���b�c���[�X�@�n�E�X�뉀 |

���̍L��Ȓ뉀�͔������A���萮���Ő��͏㎿�̃J�[�y�b�g�̂悤�ɂǂ��܂ł������Ă����B |

| �뉀�̈��ɁA�E�̎ʐ^�̂悤�ɁA�ʔ������D�������X���������B | �`���b�c���[�X�@�n�E�X�뉀 |

�`���b�c���[�X�@�n�E�X�S�i |

�l�H�̐�A�����Đl�H�̎U����������A�A���@�͂͂邩�����ɂ���A�@���ɍL��ȕ~�n�ł��邱�Ƃ�������B |

| �����Ƒ��ƕ�����āA��X�̓��f�b�`�i�q���������������j�ɂ���s�������������������ɒ������B �����́u�a�v�i�a�����j�����ŁA���H���Ȃ����b�W�ł������B�[�H�͂��̃��b�W���o�c���邷���ׂ̃��X�g�����Ŏ�����B |

�a���a |

�u���[�h�E�G�C�̑� |

6/25 �i��) Cotswolds Area in England ���b�W���X�����ɏo�āA�R�b�c�E�H���h�i�b�����������������j�n���̃C�M���X�̌Â��X���݂𑖂�\��������B�@���̒n���̓C�M���X�̒������ɍL����W���R�O�O���ȏ�ɒB����u�˂ł���A���Ƃ��āA�C�M���X�̒��S�ƌĂ��B���A���̒n���͌Â����j�������A�r�т̌��Ղʼnh���Ă����B���݂ł��Â��C�M���X�̖ʉe���c�������������邱�Ƃ��o����B ���̈��A�u���[�h�E�G�C�i�a�����������j�ŁA����A�����ꂽ�����Ƃ��̎q����l�Ƒ҂����킹�������B���̎ʐ^�̓u���[�h�E�G�C�̊X�ŌÂ��Ƃ�w�i�ɎB�����ʐ^�ł���B |

| �E�̎ʐ^���A���̃u���[�h�E�G�C�̊X���Ō������d�b�{�b�N�X�ŁA�L�O�̈ʐ^���B�����B | �u���[�h�E�G�C�̑� |

�h�[�o�[�X�@�q�� |

�`�b�s���O�@�J���f���i�b����pping�@�b��mden�j�̊O��ɂ����h�[�o�[�X�@�q���i�c���������f���@�g�������j��K�ꂽ�B �����͑f���炵�����]�ŁA�ቺ�ɂ̓R�b�c�E�H���Y�i�b�����������������j�n�����ቺ�ɍL�����Ă����B�@���A���̍L�������ɂ͑�R�̗r�������B |

| �r����R�Q���ׂ��Ă����B��R�̗r�����������ɂ��āA����H�ׂĂ���r�A���̎ʐ^�̂悤�ɐQ���ׂ��Ă���r�������B | �h�[�o�[�X�@�q�� |

�`�b�s���O�@�J���f���̑� |

�`�b�s���O�@�J���f���i�b����pping�@�b��mden�j�̊X�ł̎ʐ^�ŁA�����͌Â��C�M���X�Ɖ��ł������B |

| �������A�R�b�c�E�H���h�i�b�����������������j�n���̈��ŁA�o�[�g���E�I���E�U�E�E�H�[�^�[�i�a�����������@�����@�������@�v���������j�ƌ����B���[�킸���P�O�����قǂ̏��삪����D���悤�ɗ���āA�쉈���ɂ́A�P�V���I���̐Α���̉ƁX������ł����B ���̒n���ŁA�ł������������������ƌ����B �A |

�o�[�g���E�I���E�U�E�E�H�[�^�|�̑� |

�o�[�g���E�I���E�U�E�E�H�[�^�[ |

����̓o�[�g���E�I���E�U�E�E�H�[�^�[�ɉ˂��鋴�̏�ŁA�����̎q���ƂR�l�Ŏ��V�Ɍ����Ă̋L�O�ʐ^�ł���B�A |

| ���̐쉈�����U�A�L�O�ʐ^���B�����B | �o�[�g���E�I���E�U�E�E�H�[�^�[�̑� |

�o�C�u���[�̑� �i���[���I�[�o�[���ʁj |

�������R�b�c�E�H���h�i�b�����������������j�n���̈��ŁA�����Ȏ��l�E�|�p�Ƃł����E�C���A���E�����X�i�v�������������@�l�����������@�P�W�R�S�`�P�W�X�U�N�j�����̒n�ɏZ�݁A���̒n���ň�Ԃ��Ə̎^�������A�o�C�u���[�i�a�����������j�ł���B �Ƃ͐Α���ŁA��ɂ͑�R�̉Ԃ��炫�ق����Ă����B���ɔ��������i�ł������B ���̉Ƃ̑O�A���̒��S�ɂ̓R�����삪����Ă���A�����������Ɛ�̒��ŗh��Ă����B���@�����̕ی�n��ɂȂ��Ă���A��ɂ͒����a��T���Ă����B |

| �o�C�u���[���\�Ƃ���i�ςŁA�P�S���I�Ɍ��Ă�ꂽ�Α���̃R�e�[�W������ł���A�Â��C�M���X�̈�悪�Â��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�C���A���E�����X�i�v�������������@�l�����������j |

�o�C�u���[�̑� |

�o�C�u���[�̑� |

�o�C�u���[�̐Α���̉ƕ��݂��U�āA���̕t�߂����\�����B �����ŁA�����Ƒ��ƕ�����A��X�̓X�e�B�[�u�j�b�W�iStevenage�j�̉ƂɌ������āA�A�H�ɂ����B |

| �A�H�r���A�������A�R�b�c�E�H���h�i�b�����������������j�n���ɂȂ��o�[�t�H�[�h�i�a�������������j�ɗ���������B ���̒n�͋}�Ζʂ̗����ɁA�R������ޑ���̉ƕ��݂��L�����Ă����B �P�V�A�P�W���I�̊O�ς��̂܂܂ŁA�Ƃ̓������Y��ȃo���̉Ԃ��A���Ă���Ƃ���R�������B |

�o�[�t�H�[�h�̑� |

�o�[�t�H�[�h���� |

���̃o���̂���o���̂���Ƃ̑O�ŁA������ʐ^�����ŁA���̋}�Ζʂ������čs���ƁA��ɉ˂��钆�����̋�������ƌ����B |

| �����͍Ō�̔ӎ`�̂���ŁA�Ƃ̋߂��ɂȂ������X�g�����ŁA�r�[���ƃC�M���X������H�ׁA�C�M���X���S���̗��s�̔���������B | �Ō�̔ӎ` |

�A�� |

6/26 �i��) Planting �o�����A�c���������@�`�����������@�q���������Ŕ������A�C���O���b�V�����[�Y�̃W�F�t�n�~���g���̃o���𖺕v�w�̒�̈��ɁA�S�l�ŐA�͂������B �����u�e�[�g�v |

| ���֑��̒�̃o���A���x���_�[�����Ă��̑��̉Ԃ��Y��ɍ炫�ق����Ă����B | ���֑��̒뉀 |

���ւ̃o�� |

6/27 �i��)�@�@�s�����@�k�������@�c�����@ �T���Q�W���A�����ɗ������͌��ւ̃o�����Q���ł��������A�P�P���Ԃ��߂����A�A���̓��ɂ́A�ʐ^�̂悤�Ɍ����ɖ��J�ɂɂȂ�A��X�̓��{�ւ̋A�����������Ă���悤�ł������B ���q�A�f�������̉^�]�Ń����h���@�q�[�X���[��`�܂ő����Ă��炢�A��X��l�̂S�̃X�[�c�P�[�X�������Ă����Ă���A�`���b�N�C�����������Ă��ꂽ�B���v�w�͏o���R���̏��܂Ō������Ă��ꂽ�B �`�F�b�N�C���ŁA��X���S�̉ו���a�����̂ŁA�C�𗘂����āA���c��`�ŁA�菕��������\�����ꂪ����A�L����������B |

| �C�M���X�@�q�[�X���[��`�i�g���������������@�`�����@�o�������j���@�m�g�Q�O�Q�@�k���D�P�X�F�R�T�̋@���ɏ�荞�B�E�̎ʐ^�̓T���Z�b�g���@������B�e�������̂ŁA�[�������Ȃ��疰��ɂ����B ���c��`�߂��ɂȂ�����b�`���Ȃ܂ŗ��Ă���āA���c��`�̎菕���̐l���Љ�Ă��ꂽ�B���̐l�͎�ו��܂ł������Ă���A�ܘ_�A�X�[�c�P�[�X���^��ł���A�����ւ̃`�F�b�N�C���܂ŘA��čs���Ă��ꂽ�B �������ۋ�`�������悤�Ɏ菕�������Ă��炢�A�}���ɗ������q�A�a�F�ɉו���n���Ă��ꂽ�B�@���A�ԔT���}���ɗ��Ă���A�P�P���Ԃ�ɉ�����B |

�T���Z�b�g �i���[���I�[�o�[���ʁj |

�K�ꂽ�ꏊ�@�iVisited places�j