訪問場所

2014年4月6日から4月8日の2泊3日の南九州の旅行に行った。

名古屋発、7:06、のぞみ97号で博多駅に向かった。 博多駅到着、10:28、 そこから、九州を縦断して、最南端の鹿児島に向かった。

途中、きくすいの里、薩摩焼酎工場、えびの高原を訪問し、霧島温泉地についた。、

翌日は、霧島神社をお参りし、鹿児島名物、黒酢の壺畑、桜島を間地かで見れる有村溶岩展望台、、そして、桜島フェリーで反対側の島に渡り、、仙巌園の散策をして、指宿温泉地についた。

最終日は、薩摩富士と言われる開聞岳が見える長崎鼻、釜蓋神社、知覧特攻平和会館により、一路帰路の熊本駅に向かった。

熊本駅から博多駅に行き、のぞみ96号で名古屋に22:50に到着した。

| 4月6日 きくすいの里 ここで昼食を取った。この場所の入り口には我々を歓迎する言葉があった。 |

|

| 薩摩焼酎の工場 ここでは、焼酎の製造施設の見学と試飲 及び即売が行われていた。流石、私にはこの酒は強く、口に含んだだけであった。 何故か、この会場で 示現流の技の披露をしていた。示現流は薩摩藩を中心に伝わった古流剣術で、一太刀で相手を倒すという荒っぽい流派である。流祖は東郷重位である。 |

|

|

えびの高原 標高は約1,200mあり宮崎県のえびの市の南東部に位置する。 狭義のえびの高原は韓国岳北西斜面に広がる面積約0.8平方キロメートルのなだらかな火山性扇状地を指すが、 広義では韓国岳、蝦野岳、白鳥山、甑岳に囲まれた面積約5平方キロメートルの盆地全体を指す。 |

| 地質は韓国岳火口から噴出した凝灰角礫岩や、硫黄山、不動池、六観音御池、白紫池から噴出した完新世溶岩などで覆われている。 地下4-5メートル付近に倒木が埋没している地層があり、火山活動と森林化が繰り返されたことを示している |

|

| ここで記念写真を撮った。 | |

| シンボルの木の横で記念写真を撮った。 | |

| 霧島観光ホテルの窓から眺めた桜島です。 | |

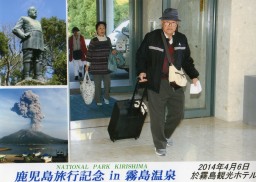

| 霧島観光ホテル入り口で写真屋に撮られた写真を購入した。 |  |

| 霧島観光ホテルの夕食 | |

| 霧島観光ホテルの夕食 | |

| 霧島観光ホテル出発時、観光案内の」添乗員が記念写真を撮って頂けた。 | |

| 4月7日 霧島神社 欽明天皇の時代(6世紀)、慶胤なる僧侶に命じて高千穂峰と火常峰の間に社殿が造られたのが始まりとされる。 実際の所は高千穂峰に対する山岳信仰から始まった神社であろう。 |

|

| 国歌に詠まれている「さざれ石」です。 この石は石灰質角礫岩と言う。石灰石が雨水に溶解して、粘着力の強い乳状体となり、地下において小石を集結して大きくなったものです。 「君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで」 と言う目出度い意味です。、 |

|

| 霧島神社の全景です。 | |

|

霧島神社へはこの林の中を抜けていくことになる。 |

| 神木の杉は樹齢約800年と推定され、南九州の杉の祖先ともいわれている |  |

| 福山黒酢の見学。 、 鹿児島名物 黒酢の説明を聞く我らがツアー仲間 |

|

| 黒酢はこのように壺に保管して熟成させます。太陽の恵みを受けて、3年以上もこの畑で熟成され、美味しい酢になります。 | |

| 有村溶岩展望台より桜島を望む、 桜島は鹿児島湾の海底火山として、約2万6000年前に活動を開始した活火山です。今でも時々噴火をしています。 |

|

| この展望台は溶岩と溶岩灰で埋め尽くされており、大変な場所である。 | |

| 桜島港から鹿児島港の桜島フェリー 日本の船上旅行は安全です。 |

|

| 船上からの桜島の全景です。 | |

| 仙巌園 1658年、島津家19代、光久がこの地に別邸を造った。桜島を築山に、錦江湾を池に見立てた雄大な庭園は、四季折々の表情が見られる所です。 鹿児島沿岸に配備されていた最大級の要塞砲を忠実に再現したもので、約、68kgの鉄製丸い弾を3km飛ばす威力があると言う。 |

|

| 昔の正門です。 |

|

| 園内の奇岩の横で記念撮影をした。 | |

| 築山と見立てた桜島が、園内より手に取るように見られます。それを背景に記念写真を撮った。 |

|

| 園内を散策中、桜島が小噴火した。山の頂上より、煙が上がっているのが見えます。 |

|

| 集成館 幕末、藩主斉彬はこの地に東洋最大の工場、集成館を築きました。 製鉄、大砲、造船、紡績、薩摩切子などのガラス、薩摩焼の研究・製造を行い、写真、電信、ガス灯などの実験・研究も盛んにおこないました。 それが、この建造物です。 |

|

|

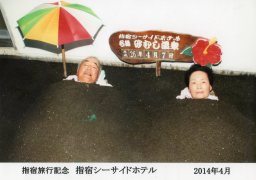

指宿温泉、指宿シーサイドホテル 観光客は浴衣を着て、43℃の砂を被せてもらいます。疲れが治されます。 泉質はアルカリ性食塩泉で胃腸病,神経痛,婦人病,冷え症,リウマチ等に効用があるという。 |

| 指宿シーサイドホテルの部屋から撮ったサンライズの光景です。 |

|

| 4月8日 長崎鼻 浦島太郎の伝説は、日本各地にあります。ここ鹿児島県の長崎鼻も龍宮神社があり、発祥の地と言われています。 |

|

| 長崎鼻の地から見た、薩摩富士と言われる、開聞岳です。 | |

| 浦島太郎伝説の竜宮城の前で記念写真を撮った。 | |

| 開聞岳を背景に長崎鼻での記念写真です。 | |

|

この物語の発祥地は京都府丹後半島のようですが、全国各地に派生して各地でさまざまな内容に変化しています。

それら地は神奈川県横浜市神奈川区(慶運寺)、南風原間切与那覇(沖縄)、長野県上松町(寝覚の床・臨川寺)、愛知県武豊町(知里付神社・真楽寺)、香川県三豊市(浦島神社)、京都府与謝郡伊根町(浦嶋神社)等にあります。古きは日本書紀の中にも似たような物語があります。伝説は進化しながら各地に派生していき面白いですね。 |

|

| 開聞岳を背景に記念写真を撮った。 | |

|

今回のツアーに参加した集合写真である。開聞岳を背景に撮った。 |

| 釜蓋神社 九州最南部のパワースポットの神社です。本当の名前は射楯兵主神社という。 昔からよく不思議なことがおこることで知られている神社で、その御利益にあやかろうと人気の高い神社だ。 |

|

| 備えつけのカマドのフタを境内の鳥居からお賽銭箱まで頭に載せ落とさすに参拝できたら願いがかなうと言い伝えられている。 カマド(釜・窯)のフタ(蓋)この釜蓋神社という別名の方が有名になっている。太平洋戦争時代には、出兵の際釜蓋を頭に載せ参拝すると「生きて帰ってこれる」として行われていた。 一番最初にトライし、成功した。 |

|

| 観光客の多くが蓋を頭から落とし、又、鳥居まで戻っていた。 | |

| 知覧特攻平和会館 大東亜戦争末期にスタートされた数百の特別な攻撃のために出発点として使用された空軍基地です。

言い換えれば、人類史上類のない爆装した飛行機で敵艦に体当たりして、散っていった1,036人の若人が突撃前にいた場所です。 これはパイロットにささげられた平和美術館です。私は世界の恒久平和を祈念しました。 |

|

| 特攻隊員の鎮魂の神社です。 | |

|

「この鎮魂慰霊、慟哭の中に、われら国を超え、民族を超え、世界人類永遠の平和を誓う」

と書かれた石碑が当時の悲惨な出来事を思い出されました。 |

|

| 平和会館の脇にちょっとしたスペースがあり特攻隊員の銅像があった 。 その横には実物大の戦闘機が置かれていた。機種はよく分からないが、疾風でも飛燕でもなさそうで、零式かも知れない。 多くの若人がこのような飛行に乗って、敵艦に体当たりして散っていった。 |

|

| 知覧特攻平和会館に行く道路には両側に鎮魂の灯篭が亡くなられた人の数だけ立っていた。 | |

| 熊本駅 ここから、つばめ338号車で博多駅まで行った。 その後、博多駅から、のぞみ96号で、名古屋に22:50に到着した。 |