夫婦で庭園の入り口での記念写真 |

1日目、 蘇州((Suzhou)の拙政園(せっせいえん)は市街の東北部に位置し、北京の「頤和園」、承徳の「避暑山荘」、蘇州の「留園」と並び中国四大庭園のひとつにも数えられる蘇州随一の庭園である。 初めは唐代の詩人の住居だったが、元代には大宏寺となり、明代1530年頃に退官した役人、王献臣が寺を買い取り造園した。 |

| 蘇州拙政園の見学 |  |

|

左の写真は蘇州拙政園で撮ったツアーの全員の記念写真である。 |

| 園内は東園、中園、西園の3区画に分けられ、それぞれが水池、築山、建築の3つの調和を主眼として造られている。 敷地の6割を蓮池が占め、建物は池に面して建てられ、水面に映る橋やあずまやの姿が美しい。 東園には池と築山が交互に造られ、秋香館、蘭雪堂などが点在する。中園は拙政園で最も美しく、特に精巧で麗しい遠香堂からの蓮池の景色が素晴らしい。西園には重厚な雰囲気の建物が数多く建ち並び、中でも三十六鴛鴦館と十八曼陀花館は精緻を極めている。 |

拙政園の蓮池 |

寒山寺の入り口 |

寒山寺(かんざんじ)は市の中心部から西へ約4km、南北朝時代の天監年間に創建された。 当初は妙利晋明塔院という寺だったが、唐代の僧、寒山がこの寺に移り住んでからは寒山寺と呼ばれるようになった。 境内には寒山をはじめ3人の僧の石刻像や大雄宝殿、鐘楼、五百羅漢、楓江楼、碑廊など歴史文物が数多く残されている。 |

| 右の写真は寒山寺の玄関で撮った集合記念写真である。 |  |

|

寒山寺 内の仏像 |

人口:約60万人、 白い壁に黒い瓦屋根の家々の下を流れる運河には、大小無数の橋が架かり、東洋のベニスとも呼ばれる美しい街で、その玄関口が蘇州(Suzhou)駅である。 |

蘇州駅 |

蘇州の街並 |

街中には緑が多く、紀元前560年からの歴史を感じさせる古都であるが、今は高層ビルが立ち並ぶ近代都市でもある。 |

| 上海(Shanghai)は人口:約1,670万人 長江河口南部に位置する政府直轄市、世界最大級の港の一つであり、中国最大の経済都市である。かつては外国列強の租界が置かれるなど、幾多の歴史の波にもまれてきた。重厚なヨーロッパ建築の街並みが今も残っている。 夜は上海雑技団の曲芸を堪能した。 |

上海雑技団の曲芸 |

豫園内の池 |

2日目 、 上海の豫園(よえん)から始まった。 黄浦江のほとり、市街の東南に古くから栄えていた「南市」と呼ばれる地域は、上海に租界が置かれていた時代でも中国人の居住区としてチャイナタウン的存在だった。 その南市の一角に豫園がある。 明の嘉靖、隆慶、万歴年間の19年の歳月をかけて造営され、その後潘家は衰退、400年の間何回も持ち主が変わった。 |

| 面積は約2万平方m、中心にある茶館の湖心亭を結んで9つに曲がりくねった九曲橋がある。 豫園内の建築物は大きく5つの景区に分かれており、そのひとつが点春堂景区である。 ここは1853年、太平天国の乱に呼応して武装蜂起した秘密結社「小刀会」の司令部が置かれたところである。 ) |

|

上海の名勝にての記念撮影 |

上海の名勝、長江河口の近代的な街並みをバックに記念撮影。河には観光船が並んでいた。 ここを最後に上海から約1時間余の飛行機時間で西安(長安)に着いた。すぐに大雁塔に足を運んだ。 |

| 西安(Xian)の大雁塔 人口:約650万人 紀元前以来11の王朝が都を置き、千年以上も栄華を極めた古い歴史を誇る。長安と呼ばれた唐代にはシルクロードの東の起点として栄えた。 市の南4km、唐の高宗(628-683年)が皇太子のとき、生母文徳皇后の冥福を祈って648年に建てた慈恩寺の境内に立つ西安のシンボルで、 『西遊記』で知られる唐の高僧、三蔵法師(玄奘)は652年にインドから仏典を持ち帰り、その保存のために塔の建立を進言した。 塔の高さは7層64mで各層にアーチ型の窓がある。 最上層まで登ることができ、そこからの眺めは西安随一である。 大雁塔の名前は、ある日空を飛ぶ雁の群れから地上に落ちて死んだ一羽を菩薩の化身とみなし、埋葬して塔を建てたことに由来する。 |

大雁塔の全景  |

シルクロードの東の起点傘をさして |

3日目、 西安には敵から街を守る擁壁が約14kmの長さで構築され、シルクロードの東の起点に西城門がある。  ) |

|

西城門にある建物 |

| 西安を取り巻く擁壁の各所にある門の一つ | |

楊貴妃像の前にて  |

華清池(かせいち)は西安の北東30km郊外、驪山のふもとにある。ここは周代から3,000年以上の歴史を持つ温泉地である。 歴代の帝王が離宮を置いているが唐代の玄宗皇帝と楊貴妃のロマンスがこの地を最も有名にしている。 柳や合歓の木が生い茂る華清池は、朱塗りの亭が点在する美しい庭園となっていて、池のほとりには楊貴妃の像が立つ 近年の発掘により明らかにされた当時の華清宮は、60万平方mもの総面積を持つ一大レジャー施設であったという。 楊貴妃が入浴したとされる「海棠湯」は、海棠の花をかたどっていて約10平方mの広さがあった。 |

| 湯泉は、現在でも入浴できる。温度43度の湯は、総湧出量が毎時112tあり、リューマチや関節炎に効果があるという。 華清池は、1936年の西安事件の起きた場所でもあり、蒋介石が捕らえられた捕蒋亭もある。 | 楊貴妃の浴槽 |

雨の日の兵馬俑玄関 |

兵馬俑(へいばよう)坑博物館、 俑とは殉死者の代わりに埋葬される人形のことで、日本の埴輪にあたる。 この秦の始皇帝の兵馬俑は、広大な中国を最初に統一した皇帝らしく常識では考えられないほどのスケールを備えている。 「始皇帝陵」から約1.5km離れた場所で1974年、地元の農民によって偶然に発見された兵馬俑だが、その数は約6,000体余りにもおよぶ。 兵士俑は身長180cm前後で、身につけた鎧、手に持つ武器、表情などすべて異なっている。馬俑ともどもその迫力とリアルさには圧倒させられる。 |

| この兵馬俑は3坑あることがわかり、発見順に1号、2号、3号と分けられている。 そのうち1号坑は、発掘現場がそのまま巨大なドームで覆われ博物館になっている。 3号坑は軍団の指揮部のようで、驚くことに創建当時の俑には彩色がなされていた。 兵馬俑の博物館の別棟には、やはり秦始皇帝陵から出土された銅馬車の展示館がある。4頭の馬が引く銅車は実物の2分の1の大きさである。 |

兵馬俑の列 |

天壇公園の塔の前にて |

4日目、北京(Beijing), 人口:約1,200万人。中国の首都であり、政治、文化、観光の中心地。天安門広場、万里の長城をはじめ数多くの名所旧跡が点在。悠久の歴史を誇るとともに、日々近代化が進む国際都市でもある。 その一画、天壇公園(てんだん)は「故宮」を中心として東西南北に日壇、月壇、天壇、地壇があり、それぞれの神を祀っているが天壇では天の神が祀られている。 明、清朝の歴代皇帝が五穀豊穣を天の神に祈ったところで、明の永楽帝の時代に建てられ、その後清の乾隆帝の時代に改築、現在見られるような形になった。 傘を広げたような三層の屋根をもつ祈年殿は瑠璃瓦の青が美しく輝いている。 高さ38m、直径30mの円形の建物には釘が1本も使われていない。 |

| 天安門広場は南北88m、東西500m、総面積約40万平方mという世界最大の広場で、広場に敷きつめられた50cm四方の花崗岩の敷石には、多くの人々が一度に整列できるように行列番号がふられている。 1958-1959年、「人民英雄記念碑」、「人民大会堂」、「中国革命博物館」、「中国歴史博物館」が落成。 1977年には「毛主席記念堂」が完成、 「故宮」の入口でもある天安門の城門は現在一般に解放され、広場を見渡せるようになっている。 1919年の5・4運動以来、文化大革命、天安門事件など中国の近・現代史における政治の舞台となってきた場所でもある。 |

天安門広場にて |

故宮博物館 |

故宮博物館(こきゅう)は明の永楽帝により15年の歳月と20万人以上の労働力を費やして築かれた明、清朝の皇帝の居城を、そのまま博物館にしたもので、かつては紫禁城と呼ばれていた。「紫」は古代中国の天文学では紫微垣(シビエン)という星座に由来し、天帝を指す。 つまり、紫禁城とは「禁断の皇城」を意味した。 東西750m、南北1000m、総面積約72万平方mの城内には大小60以上の殿閣が建っている。 周囲は高さ10mの城壁で囲まれ、四角には角楼が立つ。 敷地は外朝と内廷に大きく分けられる。 外朝は皇帝が政務や儀式を行った場所で、太和殿(タイワデン)、中和殿(チュウワデン)、保和殿(ホウワデン)と続く。 |

| 内廷は皇帝の私的な生活が営まれたところで、皇帝と皇后が住んだ乾清宮(ケンセイキュウ)、交泰殿(コウタイデン)、坤寧宮(コンネイキュウ)の3宮と、妃や女官、宦官が住んだ6院が立ち並ぶ。 数ある宮殿の中で最も華麗なのが太和殿で黄瑠璃瓦の大屋根や白大理石造りの基壇、朱の柱が鮮やかな中国最大の木造建築物である。 |

故宮博物館 |

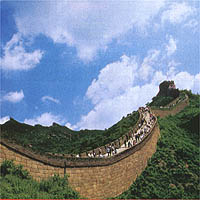

万里の長城階段にて  万里の長城  万里の長城玄関 |

万里の長城は「月から見える唯一の建造物」といわれる世界最大の建築物である。 東は渤海湾の山海関から、西は甘粛省の嘉峪関まで全長6,000km、中国大陸の北部山岳地帯を東西に横切って造られた城壁で、紀元前500年頃、今から2500年前の周時代に北方の遊牧民族の侵入を防ぐために築いたのが始まり。その後、秦の始皇帝が30万の軍兵と農民数百万人を動員し現在の長城の原型を造り、歴代王朝もたびたび補強、増築を繰り返して今日の姿になった。 万里の長城へは通常八達嶺から歩いて上る。 この付近の長城は明代に修復されたもので高さ8m、幅6mのがっしりしたレンガ造りで、上り口から左右の望楼までが一般的な見学コースになる。 望楼から先はレンガがくずれたままで、かえって遠い過去への想いをかきたてられる。 城壁の上の道は甬道(ヨウドウ)という連絡通路で約110mごとにのろし台が設けられている。 この上からの見晴しはすばらしい。 八達嶺から5、6分程で長城まで行け、360度壁面がすべてスクリーンになっている「長城全周劇院」で映画を観ることもできる |

| 右の写真は万里の長城前で撮った集合記念写真である。 |  |

|

万里の長城の登り口付近で |

| 中国の最後の観光は、北京の京劇を観賞して終わりを告げた。 京劇は国際的影響力を持つ中国最大の傳統演劇で、1790年、安徽省から四つの徽劇團が北京城に入城し、1828年に湖北より入城した漢劇團との合同公演を行ったのをきっかけに、二十数年をかけて他の演劇の長所を幅広く吸収し完成されていった芸術的風格をもつものである。 翌日、北京空港を離陸し、大連経由で日本の土地を踏んだ。 |