2007年6月2日〜2泊3日の山陰旅行に出かけた。

会社時代の親友、小山夫妻、安藤夫妻と3家族で、神々の国、出雲大社を始め、山陰地方を訪れた。

東京より新幹線、のぞみのグリーン車を利用し、途中、姫路城(白鷺城)を車窓より眺め、岡山駅に到着した。 ここからは、バスの行程となり、ヒルゼン高原、そして大山の麓を走り、大山ロイヤルホテルに辿りついた。

翌日は、松江城、出雲大社、石見銀山を巡り、玉造温泉の玉井別館で宿泊した。 最後の日は、足立美術館、鳥取砂丘を見学してから、一路新幹線の岡山駅に戻り、同じくのぞみのグリーン車で東京に戻った。

ヒルゼン高原 |

岡山駅よりバス行程の最初の休憩ヶ所、ヒルゼン高原(蒜山)である。ジェットコースターやバイキング、急流滑りなどのアトラクションが楽しめるところで、地元特産品を販売するショップなども併設されていた。 左の写真は同行した女性郡で、左から安藤夫人、小山夫人、そして齋藤夫人である。 |

| 右の写真は、男性郡で、左から安藤さん、小生、小山さんである。 日本最大級のオオサンショウウオがこの建物の近くで飼育されていた。  |

|

大山 |

大山(だいせん) 古来より日本四名山(富士山(ふじさん)、標高3,776m・立山(たてやま)標高3,015m・御嶽山(おんたけさん)標高3,067m)に数えられた。また、登山家 深田久弥選出の日本百名山の一つであり、日本百景にも選定されている。我々の泊まったホテルはこの大山を目の前にした場所であった。 |

| 上の写真は我々が泊まった大山ロイヤルホテルの部屋の窓から撮った大山で、直ぐ前に聳え立っていた。下の写真はこのホテルの全景である。 右の写真は、このホテルでの宴会の記念写真である。  |

宴会風景 |

小泉八雲邸 |

史跡、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が住んだ家である。 ギリシャ生れのイギリス人。明治23年(1890年)雑誌特派員として来日するが、同年、英語教師として松江中学に赴任。小泉セツと結婚し、熊本の五高へ転任した。 明治29年(1896年)帰化し、上京して東京帝国大学で英文学を講じる。 この間『日本瞥見記』『東の国から』などの随筆で、生活に密着した視点から日本を欧米に紹介した。 明治37年(1904年)アメリカで刊行された『怪談』は、日本の古典や民話などに取材した創作短編集である。  |

| 松江城 松江城(まつえじょう)は島根県松江市殿町にある城、別名・千鳥城。国の史跡に指定されている。 日本に12箇所しか現存しない、江戸時代以前建造の天守を有する城郭の一つである(現存天守)。また中国地方の県庁所在地に所在する唯一の現存天守でもある。 松江開府の祖、堀尾吉晴が築城。堀尾3代、京極1代、松平10代の居城となる。山陰地方で唯一の現存する天守閣である。 |

松江城 |

松江城外堀 |

ここは松江市街の北部に位置し、南に流れる大橋川を外堀とする輪郭連郭複合式平山城である。本丸を中心に据え、東に中郭、北に北出丸、西に後郭、東から南にかけ外郭、西から南にかけ二の丸が囲んでいる。二の丸の南には一段低く三の丸が配されている。 高さ30m、5層6階の天守は桃山様式の天守として築城当時のまま現存しており、国の重要文化財に指定されている。 |

|

出雲大社(いずもおおやしろ、いずもたいしゃ) 祭神は大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)。 古来より「国中第一之霊神」として称えられ、その本殿は「天下無双之大廈」と評された。又縁結びの神様としても知られ、神在月(神無月)には全国から八百万の神々が集まり神議が行われる(神在祭 旧暦10月11日〜17日)と言う。 |

出雲大社 |

|

山陰旅行に行った一行の記念写真 |

| 出雲大社で関東より一緒に行ったメンバー。 左より小山さん、安藤夫妻、筆者及び妻である |

|

|

大国主大神は、「だいこくさま」と言って慕われている神さまで、だいこくさまは、「天の下造らしし大神」とも言うように、私達の遠い遠い親達と喜びも悲しみも共にせられ、国土を開拓し、国づくり、村づくりに苦心され、農耕・漁業をすすめ、殖産の法を教えになり、人々の生活の基礎を固めた。また、医薬の道を始め、今もなお人々の病苦を救いになる等、慈愛ある心を寄せて下さる。だいこくさまは、救いの親神さまであると共に、すべてのものが「おのずから」の姿にあるように護って下さる親神でもある。  |

|

御本殿(ごほんでん)は、大国主大神さまの事蹟に対して建てられた宮で、高さ約24メ−トルの偉容は、御神徳(ごしんとく)にふさわしく比類のない大規模な木造建築の本殿である。「大社造り」と呼ばれる日本最古の神社建築様式の本殿は、現在国宝に指定されている。本殿をつつむかのようにそびえる八雲山(やくもやま)を背景にした姿は、たくましい生命力を感じさせ、見るものに感動を与える。 |

|

| 上の写真は古代の本殿のイメージ図で、岩根御柱(心柱)は3本の巨木柱を1つに束ね、更に巨大な1本の御柱とした。直径140cm杉の木が使われていた。 本殿の高さは48m 全長109mあったと言う。 左の写真は岩根御柱(心柱)の復元柱の一部である。 |

|

| 石見銀山(いわみぎんざん) 戦国時代後期から江戸時代前期にかけての日本最大の銀山である。鉱脈は石見国東部、現在の島根県大田市大森の地を中心とし、同市仁摩町や温泉津町にも広がっていた。日本を代表する鉱山遺跡として1969年(昭和44年)に国指定の史跡に登録された。2007年(平成19年)に、ユネスコの世界遺産への登録が決定された。同年、日本の地質百選にも選定された。 丁度、我々が行ったとき(2007年6月)は、ユネスコの世界遺産への登録が駄目になると言う話の時であったが、登録されて良かった。 |

石見銀山入口 |

間歩入口 |

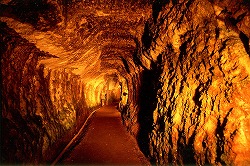

左の写真は龍源寺間歩の鉱山の入口での記念写真である。 鉱山の坑道の事を「間歩(まぶ)」と呼ぶ。龍源寺間歩は1715年の開発で、他に永久・大久保・新切・新横相間歩とともに代官所の直営で「五か山」と呼ばれていた。 龍源寺間歩は中に入って見学する事ができ、内部はノミで掘った跡が当時のままの状態で残っていた。  |

| 右の写真は石窟五百羅漢で、銀山で働いて亡くなった人々や祖先を供養するためにと月海浄印が発願し、25年もの歳月をかけて1766年に完成した。この石窟の直ぐ前にある羅漢寺はこの五百羅漢を護るために建立された。 羅漢寺から道をはさんで向かい側、銀山川に架かる石の反り橋を渡ると、岩山に3つの石窟が掘られている。この左右の石窟に、合計501体の羅漢像が安置されている。  |

石窟五百羅漢 |

街並み |

左の写真は大田市大森町で、石見銀山領の中心となった地である。 地元の人の手により、当時の面影をそのままに残している。 代官所跡や古寺・古社など歴史的な建物だけでなく、街の景観に合わせたレトロな郵便局や銀行、自動販売機などにも注目したい。 左の写真は、石見銀山領の中心となった町並みである。 |

| 安来節・どじょうすくいの起源 江戸時代の末期にその原型ができたと言われる安来節。春の花見シーズンに開催される「お糸まつり」という名は、安来節の知名度を全国区にまで押し上げた。「お糸まつり」は渡部お糸を称えたものだそうで、切っても切れない関係のどじょうすくい踊りと合わせ、その歴史の深さが伺えた。 |

|

どじょうをすくい名人の踊り |

安来節の調子に合わせて、小川でどじょうをすくうときの動作を表現したもので、特に固定した形はなく野趣をそのまま面白く踊り、我流を織り交ぜてローカル性豊かに踊ることが好まれる。動作に合わせてユーモラスな顔を作ることも大切だと言う。 左の写真は、どじょうをすくいの名人が、安来節の調子に合わせて、面白おかしく踊っているもので状景である。 その後、観客の中より有志を集い、どじょうをすくい踊りの即席講習が始まった。多くの人が参加し、講習語は修了書を手に入れ、喜んで帰っていった。 |

| 玉造温泉 玉井別館 1,300年の歴史を誇る玉造の湯。豊かな自然と伝説に抱かれたこの地で、四季の恵み、大地のぬくもり、そして日本旅館ならではのもてなしを満喫した。 右の写真は足湯を楽しむ、安藤さん、小山さんで、ここには色々な温度の違った足湯があった。足湯の梯子をしながら一時を楽しんだ。 |

足湯 |

左の写真は1,300年の歴史を誇る玉造の温泉、玉井別館玄関の記念写真である。下は川を越えた向こう側よりのホテル全景である。 |

|

|

足立美術館 |

足立美術館玄関 |

白砂青松庭 |

足立全康は裸一貫から事業を起こし、一代で大コレクションをつくりあげたが、その絵画収集にかける情熱は並外れたものであったらしく、数々の逸話が残されている。 なかでも大観の名作『紅葉』と『雨霽る』(あめはる)を含む「北沢コレクション」を昭和54年(1979)に入手した際の武勇談は有名である |

| 足立美術館のもう一つの特色は、その広大な日本庭園にある。庭園は「枯山水庭」・「白砂青松庭」・「苔庭」・「池庭」など6つに分かれ、面積1万3千坪に及ぶと言う。 足立全康自らが、全国を歩いて庭石や松の木などを捜してきたという。 専属の庭師や美術館スタッフが、毎日手入れや清掃を行っていて「庭園もまた一幅の絵画である」という全康の言葉通り、絵画のように美しい庭園は国内はもとより海外でも評価が高い。 日本庭園における造園技法のひとつである借景の手法が採られ、彼方の山や木々までも取り込んで織り成す造形美は秀逸といわざるを得ない。 |

池庭 |

鳥取砂丘 |

鳥取砂丘(とっとりさきゅう) |

| 駱駝も鳥取砂丘の一役をかっていた。観光客を乗せて砂丘を歩く姿は、あたかも、月の砂漠を連想し楽しい思い出となった。 右の写真は砂丘の頂上で記念撮影した小生、安藤さん、小山さんである。  |

|

| 砂丘の上は歩き難かった。 海が見える砂丘の頂上まで歩いたが、大きな長靴と砂に足をとられ、なかなか足が運ばず疲れた。 砂丘の一画にあった長椅子に座り、全員が一休みしながら、記念写真を撮った。 左より 小山さん、安藤さん、安藤婦人、小山夫人、齋藤夫人、そして小生である。 |

|

全ての旅行の行程が終了し、再び岡山駅に戻ってきた。 旅行中色々な人にお世話になった。有難う(だんだん)御座いました。 |

山陰旅行概要訪問地