| 15000年前頃 (諸説あり) |

縄文時代始まる |

| 紀元前1046年 | 商滅亡、西周建国(中国) |

| 紀元前1000年頃 | 長江文明衰退。呉、燕建国(中国) |

| 紀元前1000年頃 | 弥生時代始まる |

| 紀元前 771年 | 東周滅亡し、西周建国。春秋戦国時代開始(中国) |

| 紀元前 600年頃 | 越建国(中国) |

| 紀元前 473年 | 呉滅亡(中国) |

| 紀元前 334年 | 越滅亡(中国) |

| 紀元前 222年 | 燕滅亡(中国) |

| 紀元前 221年 | 秦が中国統一 |

| 紀元前 206年 | 秦滅亡、前漢が中国統一 |

| 紀元前 108年 | 前漢が朝鮮に楽浪郡(らくろうぐん)設置 |

| 紀元 8年 | 前漢滅亡(中国) |

| 紀元1世紀後半頃 | 王充(おうじゅう)が『論衡(ろんこう)』を著作(中国後漢時代) |

| 紀元1世紀後半頃 | 班彪(はんひょう)、班固(はんこ)父子が『漢書』を編纂 (中国後漢時代、班彪は王充の師、班固は王充の後輩) |

(1) 縄文人と弥生人

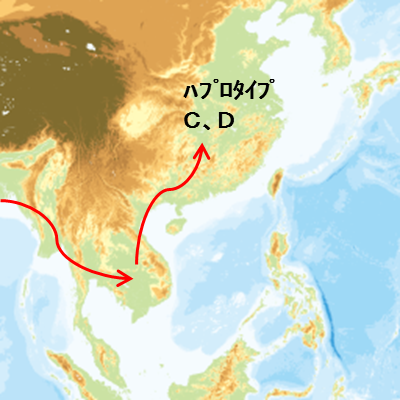

人類が出アフリカを果たしたのが5〜6万年前とされ、その後アラビア半島を経て全世界に拡散したとみられている。 東アジアへはまず、Y染色体の分類(ハプロタイプ)が「C」グループ、「D」グループの集団が拡散し、 4万年以上前には日本にも移動してきた。

これが縄文人のルーツで、現代でも日本人の50%弱がハプロタイプ「C」、「D」の遺伝子を受け継いでいる。 特に日本人に多いのがハプロタイプ「D」で約40%、アイヌ民族に至っては約85%を占めている。 小柄で暗い褐色の皮膚、巻毛、突き出た顎を持つネグリート体質であるが、寒冷地対応で肌の色は退色している。

|

| 5万年以上前の人類の移動 |

ハプロタイプ「O」のうち、「O1b(旧O2)」は長江文明を築いた「越人(えつじん)」であり、 「O2(旧O3)」は黄河文明を築いた漢民族である。 長江文明では稲作が行われ、紀元前300年頃に著された『荘子』には、 「越人断髮文身(越人は頭髪が断髪で、全身に入れ墨を施している。)」と記述されている。 入れ墨は海に潜るとき、魔物の害を避けるための魔除けの慣習で、中国では海人共通の文化である思われていたようだ。 紀元前1000年頃になると長江の氾濫などが原因で長江文明は衰退期を迎える。

紀元前1046年、中国では約600年間もの間、黄河流域に君臨した商王朝が滅亡し、周王朝が建国されるという混乱期を迎える。 さらに、周王朝の内紛により、王族の太伯(たいはく)が長江河口南部に進出し、漢民族王家の「呉」を建国する。 その後、紀元前600年頃に呉の南隣に越人国家の「越」が建国されるが、

|

| 2〜4万年前の人類の移動 |

黄河流域の混乱を避けた人々や商王朝の残党が長江流域に南下して来たであろう。 漢民族南下の圧力と長江河口域の政情不安定により、越人は中国南部に追い遣られる一方、 東シナ海を渡って沖縄、九州、朝鮮半島南部に移動する者も数多く現れた。 結果として、現在ハプロタイプ「O1b」(越人)の集団が多いのは、 中国南部、東南アジア(ベトナムのことは「南越」とも言う。)、日本、朝鮮南部となっている。 日本人の約30%、韓国人の約30%(北朝鮮には殆どいない。)が、ハプロタイプ「O1b」の遺伝子を受け継いでいる。

3世紀の中国史書『三国志』のうち「魏書烏丸鮮卑東夷伝倭人条 (ぎしょうがんせんぴとういでんわじんじょう=以下単に『魏志倭人伝』という。)」には、 倭人の風俗として、「男子無大小皆黥面文身夏后少康之子封於會稽斷髮文身以避蛟龍之害 (男子は大小に関係無く、皆、顔や身体に入れ墨をしている。

|

| 紀元前500年頃の極東情勢 |

また、倭人は「呉」を建国した太伯の子孫であると自称していたことが、 7世紀の中国の類書(百科事典)『翰苑(かんえん)』に引用する3世紀頃の中国史書『魏略(ぎりゃく)』逸文や、 同じく7世紀の中国史書『梁書(りょうしょ)』東夷伝に記述されている。 実際、太伯が祭神となっている鹿児島神宮など南九州に太伯の伝承地が残されている。

稲作自体は縄文時代後期に朝鮮半島経由で伝播しているが、直播きによる陸稲の栽培であった。 紀元前1000年頃になると、越人が本格的な水田稲作を伝来させ、弥生時代が幕開けしている。 弥生時代の稲作で栽培されたジャポニカ米は、遺伝子解析により原産地が長江流域であることが判明している。 日本に渡来した越人は弥生人のルーツになるが、在来民の縄文人とは平和的に共存していたと言われている。

(2) 弥生時代前半

弥生時代の遺跡からは、環濠集落、高地性集落の跡や受傷人骨を納めた墳墓が見付かっている。 稲作の共同作業による集団化に伴い集団内に上下関係が生じ、更に集団間における争いが始まったためである。 特に九州北部から瀬戸内海に掛けての西日本で紛争痕跡が残る遺跡の発掘事例が多い。

西日本の有力国家の中には権威付けや交易特権の確保のため、中国周王朝に朝貢するものも現れる。 1世紀後半の中国の思想書『論衡(ろんこう)』には、「周が天下太平のときに倭人が来て朝貢した。」と記述されている。 周が天下泰平であったのは東周時代であるため、紀元前770年以前の弥生時代の早期である。

|

| 紀元前3世紀頃の朝鮮半島 |

多くの越人が渡来した朝鮮半島南部でも、稲作文化の伝来と伴に国家の集約が進んでいる。 もともと越人は航海技術に優れていたため、朝鮮半島南部の越人国家と九州北部の弥生人国家とは盛んに交流しており、 大陸文化を倭国に伝来させるだけでなく、多くの弥生式土器が朝鮮半島南部からも出土するなど倭国文化も逆流出している。 慶尚南道の勒島(ぬくと=南部沿岸中央付近)遺跡からは集中的に弥生式土器が発見されており、 倭人が交易の拠点にしたとみられている。

中国の春秋戦国時代から漢王朝に掛けて編纂された地誌『山海経(せんがいきょう)』には、 「蓋国は鉅燕の南、倭の北にあり。倭は燕に属す。」とあり、 春秋戦国時代に中国北部から満州南部を支配した「燕」の南に「蓋国(がいこく=韓国とする説が有力)」が接しており、 蓋国の南に陸続きで「倭」が接していることになっている。

『山海経』は各地の伝説、伝承を含めて編纂された地理誌で、空想の産物が多く含まれているが、 『山海経』の伝承記述が後世の史書に影響を与えている場合がある。 『山海経』で中国の東方海中に「黒歯国(こくしこく)」「小人国」があるとする記述は、 『魏志倭人伝』の「(倭人の国の南に)侏儒国(しゅじゅこく)あり、 人の身長は3、4尺(1m前後)で、女王国を去ること4000里である。 その東南に裸国と黒歯国が復あり、船で行くこと1年で至ることができる。」の記述に影響を与えていると思われる。

中国から見れば朝鮮半島南部の越人国家と倭国の国家は同一視され、朝鮮半島南部は倭国の一部という認識であったようだ。 蓋国との敵対関係を有利にし、また、燕との交易特権を確保するため、倭や越人の国々は燕に貢献していたようだ。 燕は紀元前222年に滅んでいるので、倭の国々が貢献していたのは紀元前3世紀前半より前のことである。

(3) 「倭」の由来

紀元1世紀後半の後漢時代に編纂された史書『漢書』の地理誌に「樂浪海中有倭人、分爲百餘國、以歳時來獻見云 (楽浪郡の海中に倭人あり。分かれて百余国と為す。歳時をもって貢献しに来たという。)」の記述がある。 中国史書に初めて倭国が登場した記事である。 楽浪郡(らくろうぐん)は紀元前108年に前漢が朝鮮半島北西部に設置した直轄領であり、 前漢が滅亡した紀元8年以前の紀元前1世紀の倭国および朝鮮半島南部沿岸の状況を示している。

当該記述には後世の注釈が3つある。1つ目が魏朝時代の如淳(じょじゅん)の注で、

|

| 紀元前1世紀頃の朝鮮半島 |

2つ目が西晋時代の臣【偏が王+旁が賛】(しんさん)の注で、「倭是國名、不謂用墨、故謂之委也 (倭は国名であり、墨を用いるから謂うのではない。故(もと)は之を『委』と謂うなり。)」である。 これは如淳の注に対する注釈で、「倭人とは『倭国の人』という意味で、入れ墨をしているから倭人と言うのではない。」としており、 「『倭』は以前は『委』と言った。」と記述している。 しかし、『論衡』にしろ『山海経』にしろ、編纂年代が古い文献においても「倭」と記述しており、 「倭」を「委」と記述した文献は見当たらない。 若しかすると、紀元57年に倭奴国(わなこく)が後漢から授けられた金印の文面が「漢委奴国王」であったことを記す文献があり、 これから推測した可能性もある。

3つ目が初唐時代の学者顔師古(がんしこ)の注で、「如淳云『如墨委面』、蓋音委字耳、此音非也。倭音一戈反。今猶有倭國。 (如淳は『如墨委面』と云う。蓋(けだ)し『委』の字の音を耳にすれば、此(倭)の音に非ざる也。 『倭』の音は反って戈(クヮ)と同一である。今猶(いまなお)倭国は有る。)」とある。 つまり、「『委』の発音は『倭』の発音と異なるから『如墨委面』は倭の語源ではない。」としている。 顔師古は、如淳注の「如墨委面」や臣【偏が王+旁が賛】注の「故謂之委也」でいう「倭=委」説を全面否定している。

倭人が一人称で「吾(わ=単数)」や「我(わ=複数)」を用いていたため、 「倭」が国名(民族名)になっている可能性が高いと思うが、 「委面」の「委(ヰ)」を国名としていたものを発音が同じ「倭(ヰ)」に転じ、 さらに倭人の一人称の発音から「倭」の読みが「ヰ」から「わ」に転じたこともあり得る話である。 東夷の「夷(い)」が「ヰ」に転じていったことも可能性として無いとは言えず、真相は不明である。