トップページへもどる

2003年1月31日 「おかげさまで、アクセスカウンター1000を突破!」

当地でのインフルエンザの流行は峠を越したと思われますが、寒波の影響もあり引き続きかぜの患者様が多数来院される日々が続いています。忙しい、忙しいとぼやきながら、毎日仕事をしているうちに、わがホームページのアクセスカウンターが、1月26日に1000を越えていました。(この日誌を書いている現在、カウンターは1056となってます。)

思いおこせば、昨年の10月にホームページを開設した時点では、わたし自身と家族、当院のスタッフぐらいしかアクセスするものはなく、内容も診療案内のみの貧弱なもの。わたしの息子(小5)には、「パパが自分で一日に何十回もアクセスして、カウンターの数字を増やしているのでは?」という疑惑をかけられたのもそのころです。それが、ヤフーに登録完了した10月末頃から徐々にアクセス数が伸びてゆき、未知の患者様からもメールで診療や検診などの予約が入るようになりました。近頃は、受診された患者様、製薬会社のMRさん、医師会の先生がたなどから、「ホームページ、見てますよ」と声をかけられることもめずらしくありません。

ホームページを持つ病院やクリニックの数は増加の一途をたどり、新規に開業した医療機関に自前のホームページがあるのは、もはや常識と言ってよいでしょう。そんな新しいクリニックのページをのぞいてみますと、多額のお金を支払って、プロの業者に製作を外注したと思われる、それは華やかなでしゃれたデザインの、「いかにも」なスタイルが目につきます。それにひきかえ当院のページは、わたしが診療の合間にホームページビルダーのマニュアルを横目で見ながらつくる、素朴なホームメードのお菓子のごときサイトですので、ウエッブのデザインは稚拙で、アニメーションが飛び出してきたり、写真がくるくる回ったりはしません。そのかわり、業者の手を借りずに、自分勝手に編集できるために、新たなニュースやおもしろい企画を思いつけばすぐにアップすることが可能です。もちろん、華麗なウエッブ デザインに対するあこがれもありますが、このページは個性的なテキストの「内容」で評価されることをめざして製作しています。

宇多田ヒカル嬢がインターネットライブを行った1月19日、彼女の公式サイトには一日で2130万件ものアクセスがあったそうですから、今どき1000アクセス達成ごときで喜んでいるなんてかわいらしいかもしれません(そもそもヒッキーと比較するのが無理・・・)。しかし、このページをのぞいてくださるみなさまがいらっしゃるからこそ、ネタを仕込んで更新していく意欲もわくというもの。次は10000アクセス突破を目標に(いつのことやら)、より充実したサイトに進化させたいと思いますので、今後ともどうか宮崎医院ホームページをご贔屓に!

2003年1月18日 「開院時の宣伝ビラ(?)発見」

「ほぼ週刊」のつもりでスタートした院長日誌ですが、お正月の休診期間が明けたと同時に、吉良町でもインフルエンザが大流行で、わたしもスタッフも診療にてんてこ舞いで、とてもホームページの更新などしている余裕がありませんでした。(「ニュース」のコーナーでもお知らせしましたが、これ以上インフルエンザの流行が拡大すれば、全国的に検査薬、治療薬ともに底をついてしまって、大変なことになりそうです。)

宮崎医院では1月13日より医院北西に位置する旧宅の取り壊し工事が開始され、近隣のみなさまには騒音や粉塵で多大なご迷惑をおかけしております。この工事の目的は、患者様用の駐車スペースの慢性的な不足を解消することであり、旧宅を取り壊したあとに新たな駐車場を開設する予定となっております。この第2駐車場が開設されれば、医院正面の分と合わせて、当院の駐車スペースも、多少のゆとりが生じると思われますので、いましばらくお待ちください。

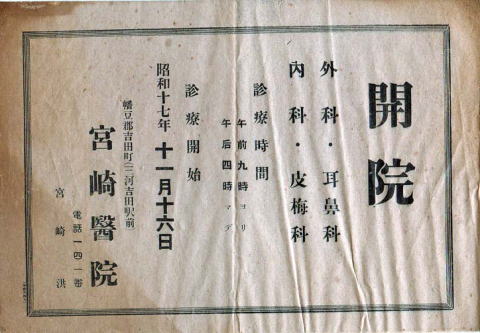

上の写真の建物を取り壊しているのですが、これは昭和36〜37年(つまりわたしが生まれたころ)につくられた鉄筋3階建てのモダンな住宅です。もともと、初代の院長であった祖父が隠居所として使うために建てたものなのですが、祖父自身はこの建物が完成してから、ほどなくして世を去ってしまったので、それから祖母がひとりで住んでいました。わたし自身も幼少期に寝起きした思い出深い住宅です。しかし、7年前に祖母が亡くなってからは、ゲストハウスとして年に数回しか使用せず、かなり老朽化してきたために、思い切って解体することになったわけです。

これが本日(1月18日)現在の状況ですが、来週にはこの建物も地上から完全に姿を消すことになるでしょう。工事がはじまる前に、この家のなか残っていた、祖父や祖母の持ち物を運び出す必要があり、一家総出でかたづけました。その時、祖母の古い写真が入った箱を整理していた妻が、「こんなものを見つけました」と持ってきたのが下の写真のビラです。

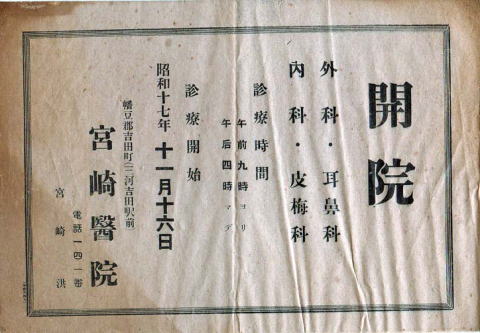

紙は茶色に変色して、ぼろぼろになっていますが、文面をみると「開院」とあるし、日付も「昭和17年11月16日」となっていますので、宮崎医院がこの地に開業した時に配布した宣伝(?)用のビラだと考えて間違えなさそうです。おそらく開業時の思い出の品として、写真類とともに祖母が大切に保管しておいたものが、今回ひょっこりと出てきたものと思われます。

さっそく、このホームページの「宮崎医院の歴史」のページにも新資料としてアップしておきました。このビラを作った時の祖父の気持ちを想像すると、三代目の院長になったばかりのわたしとしては、身が引き締まる気持ちです。

年末の慌ただしい時期に、かぜの流行も加わって、旧年の12月の待合室は大混雑となりました。昭和42年に建造された当院の待合室は手狭になっており、患者様にはご迷惑をおかけしております。待合室の長椅子が満員になると、からだの具合が悪いかたが、立って診察の順番や投薬をお待ちいただくことになるために、大変こころ苦しく思っておりました。

そこで、この問題を少しでも改善させる作戦として、長椅子が満席になった時に出動する、臨時の補助椅子を二脚用意することにいたしました。混雑時は、看護スタッフがこの補助椅子を出しますが、目の届かないときは、どうぞご自由に移動させておかけください。

最近、わたしは椅子のデザインに大変興味があり、世界の名作椅子の写真集などを買い込んで飽きずにながめております。今回、待合室の補助椅子として採用したのは、北欧フィンランドが生んだ名建築家であるアルヴァ・アアルト(Alvar

Aalto)がデザインした、木製のスツールです。シンプルで美しいフォルムの椅子ですので、ぜひ可愛がってやってください。

この椅子は1930年にアアルトが、自ら設計した

「ヴィープリの図書館」のためにデザインしたものです。

使用しないときは待合室の入口に

重なって待機しています。

こんな具合に使っていただければ・・・

「過去の院長日誌を読む」へもどる

トップページへもどる