|

||||||||||||

|

||||||||||||

| ❖ はんだ山車まつりとは | ||||||||||||

| 愛知県半田市の本格的な春は山車祭りとともに訪れます。3月下旬の乙川地区から始まり、 5月3日・4日の亀崎地区にかけて、市内10地区で山車祭りが行われます。 その半田市において五年に一度(西暦の下一桁が2、もしくは7の年)10月の第1週の日曜日と その前日の土曜日に開催される華麗なお祭りが開催されます。 (2022年時点ではコロナ感染予防のため中止の場合有) 半田市内に現存する、10地区の31組(31輌)の知多型山車を、神事とは関係なく、 半田市東雲町の半田市役所近くの駐車場に揃い踏みにして披露される壮大なお祭りです。 |

||||||||||||

| ❖ 10地区の春まつり | ||||||||||||

| 上記の10地区・31輌は、毎年それぞれの地区で祭礼として山車を披露しています。 | ||||||||||||

| 乙川八幡社、若宮社例大祭 | ||||||||||||

| 神明社祭礼 | ||||||||||||

| 八幡社祭礼 | ||||||||||||

| 住吉神社(入水下神社)例祭 | ||||||||||||

| 白山神社例祭 | ||||||||||||

| 成岩神社祭礼 | ||||||||||||

| 成石神社例祭 | ||||||||||||

| 板山神社、八幡神社祭礼 | ||||||||||||

| 業葉神社、山之神社祭礼 | ||||||||||||

| 亀崎潮干(しおひ)祭 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| ❖ 祭りの魅力 | ||||||||||||

| 愛知県半田市は、人口11万8千人余り(R4年)、知多半島の中心部にある。江戸時代から醸造業をはじめ多くの産業が盛んで全国各地へ海運を利用して製品を運送した。特に酒や酢は江戸に運ばれ大量消費された。このとき蓄えられた財力により各地区で山車が建造されたと思われる。最も古い資料は、宝暦5年(1755)に描かれた乙川祭礼山車絵図である。現在の乙川地区の山車と同じ4輌の山車が描かれていて、当時の祭礼の様子が偲ばれる。山車は、一般に古くなれば修理、改造、新造を繰り返し、旧車は他へ売却、譲渡などされる。明治、大正、昭和と多様な変遷を経て現在、毎年3月下旬から5月上旬にかけて市内10地区総数31輌の豪華な山車が各地区の氏神を中心に曳かれている。 半田の祭り、山車には2つの大きな特徴がある。一つは半田の祭りが、一部大店の旦那衆や町衆の物ではなく、庶民皆の力が合わさって運営されている点である。山車組や町内のもの皆で楽しむ庶民の祭りとして発展してきた歴史があります。もう一つは幕末の頃からそれまでの山車の形態から素木彫刻が施された彫刻山車へと変化してきたことである。山車に所狭しと施された彫刻の質と量は日本一であると自負しています。 半田では従来「山車」のことを「やま」「おくるま」「おっくるま」「やまぐるま」などと呼称し 一般に「だし」と呼称するようになったのは昭和54年に「はんだ山車まつり」が始まってからである。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| ⇧ 亀崎潮干(しおひ)祭 ⇩ | ||||||||||||

|

||||||||||||

| ❖ お囃子 | ||||||||||||

| 知多路の春は、祭りばやしの音色とともに訪れるます。 私たちは、子供のころから、糸切り風が吹く豪壮な乙川祭りの到来により、春の訪れを感じたものでした。祭りと言えば、神社の境内にしろ、山車にしろ、ピーヒャラ・ドンドンと流れる祭り囃子の笛や太鼓の音に、季節の到来や、郷愁を感じ入ったのではないかと思います。 半田市内には31台の山車の運行時などで奏でられる山車囃子と、各神社境内などで奉納される神楽囃子を合わせ約350曲にも及ぶ祭り囃子が伝わっています。 このうち神楽囃子は、巫女神楽、獅子神楽、イサミ囃子などで約200曲が伝承されています。また、山車囃子は、31台の山車の運行時などで奏でられる囃子と、からくり人形の上演時に奏でられる囃子などで、各地区、各山車ごとに、また山車の曳き方などにより演奏される曲目、演奏の仕方が異なりますが、市内に数多く分布している山車囃子のうち最も広く分布しているのが「車切」です。次いで「早神楽」・「ユー神楽」の順となっており、それぞれ、特徴的な伝播経路となっています。 |

||||||||||||

| 神楽囃子 | ||||||||||||

| 市内に分布する巫女神楽は、熱田神楽ともいわれる宮流神楽と、現在の碧海郡方面から伝わったとされる旭(朝日)流神楽とに分けられます。主に宮流神楽は市内では亀崎のみに伝承され、旭流は有脇、新居、平地、岩滑、岩滑新田、成岩、西成岩、板山等で伝承されており、その対位を明確に分けています。 演奏形態について、宮流、旭流とでは、大きな相違点を有しており、宮流、旭流ともに、草笛(神楽笛)、大太鼓(長胴)、小太鼓(締太鼓)からなっていますが、宮流では大、小太鼓の両方を一人で演ずるのに対し、旭流ではそれぞれを1人ずつで演奏します。とりわけ旭流では、大太鼓の奏者が、太く、短いバチを、囃子に合わせて曲芸のように打つところに、特色を有しているのです。 こうした神楽囃子の相違が各地区の山車囃子にも微妙な影響を与え、それがバラエティに富んだ祭りの雰囲気を醸しだしているようで、とても興味深いですね。 |

||||||||||||

| 山車囃子 | ||||||||||||

| 市内31台の山車囃子の伝播の経路としては、亀崎地区と上半田地区が、熱田神宮の社家(神主)から直接電波されたのに対し、この2地区以外の8地区は全て、上半田地区から伝播したとの記録が残っています。 亀崎地区では、江戸時代末期に、熱田神宮の社家(神主)が指導に来て、「ュー神楽」など藤田流の能楽をもととした山車囃子を伝授するとともに、宮流神楽を編曲して打ち囃子や山車囃子とするなど、各組毎の特徴を持たした祭り囃子の伝授を行っています。 また、同じ「車切」でも、亀崎地区が、祭り人の気分を盛り上げるような付点のリズムで、小太鼓のリズムが構成されているのに対し、亀崎地区以外では、同じリズムの連打で緊張感を醸し出しているそうです。 |

||||||||||||

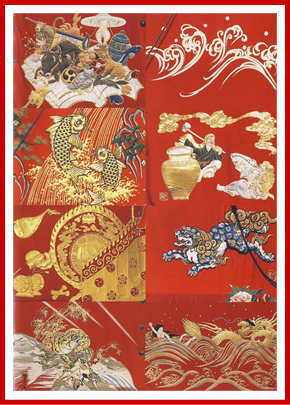

| ❖ 幕 | ||||||||||||

| 山車には、大幕(横幕・後幕)、水引、追幕(見送り幕)の3種類の幕があります。その中には、岸駒や福田翠光など著名な絵師の下絵に金糸・銀糸などの刺繍を施した幕もあります。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| ❖ からくり人形 | ||||||||||||

| 名古屋を中心とした尾張地方の祭礼行事の特徴の一つとしてからくり人形を上演する山車があり、 全国の山車からくりの過半数がこの地方に存在しています。 半田市内にある31輌の山車のうち、20輌の山車の前棚や上山において30組のからくり人形が、 各地区の氏神に人形技を奉納します。その内容は三番叟、巫女舞、布ざらし、面かぶり、太平楽、 蘭陵王、湯取り、逆立ち、肩車、神官、石橋、采振り、傀儡師、乱杭渡り、弓射り等の技や物語を お囃子や謡、三味線や琵琶の音色にのせて披露するのです。 |

||||||||||||

| ❖ 彫刻 | ||||||||||||

|

||||||||||||

山車祭りの素晴らしさを伝えるため、半田市の関連サイトを参考にさせていただきました。 |

||||||||||||