| 水琴窟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 登り窯広場の水琴窟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 瀧田家の水琴窟は、この甕を作った陶芸家の作品です。 (高さ約60cm) (↑の甕は”ほたる子”の店内で撮った商品です) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 水琴窟とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

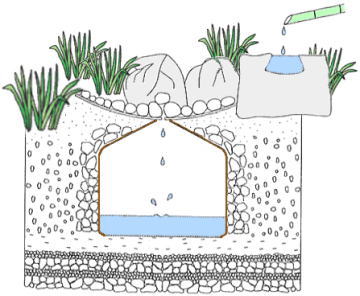

| 水の音にもいろいろなものがありますが、例えば雨音、川のせせらぎの音、蛇口の滴の音などは琴のような音はしません。水琴窟はなぜ琴のような音がするのでしょうか。 伏せ甕の底(内側)に溜まった水滴が水面に衝突(落下)したときに、水滴の気泡の振動音が甕の空洞で共鳴して、琴の音に似たような音を響かせることから、いつの頃からか「水琴窟」と呼ばれるようになりました。庭園施設における同じ系統の用語に「洞水門」(どうすいもん)がありますが、いつの頃から「水琴窟」と呼ばれるようになったかは不明です。 昭和50年代に朝日新聞やNHKなどのマスコミによって広く知られるようになった水琴窟。そのルーツを探ると、江戸時代まで遡ることができます。排水を目的として創案された、庭園施設における同じ系統の用語に「洞水門」があります。現在、伝承される「水琴窟」はそれを起源としたものと考えられていますが、起源についての詳細は依然として不明です。「水琴窟」の語の発祥についても同様です。 一般的には蹲踞(つくばい)や縁先手水鉢の鉢前(うみ)の地下に造られたものです。その構造の多くは、底に小さな穴を開けた甕を伏せて埋め、手水の余水が甕の天井から「しずく」となって落ちるように工夫した、一種の発音装置(音具)です。 伏せ甕の底に溜まった水面に落ちる水滴の音が甕の空洞で共鳴し、琴の音に似た妙なる音を響かせることから、いつの頃からか水琴窟と呼ばれるようになりました。 明治から大正、昭和初期を経て、戦後は全く忘れられた存在となってしまいました。 1959(昭和34)年、東京農業大学の平山教授は「庭園の水琴窟について」という論文を造園専門誌に発表されました。当時、日本全国で確認できた水琴窟は二カ所のみ、それも甕は泥に埋もれ、音を聴くことは不可能でした。そのため平山教授は『幻の水琴窟』と呼びました。 また、1981(昭和56)年に、東京農大造園工学研究室が旧吉田記念館の水琴窟調査を そして1985(昭和60)年に、岐阜県美濃市今井邸水琴窟発見と復元のドキュメンタリー番組がNHKテレビで全国放送されると同時に大きな反響を呼び、以来静かな水琴窟ブームとなりました。今日では全国に様々な水琴窟風景が誕生していることは周知の通りです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 古都の水琴窟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||